こんにちは、島田です。

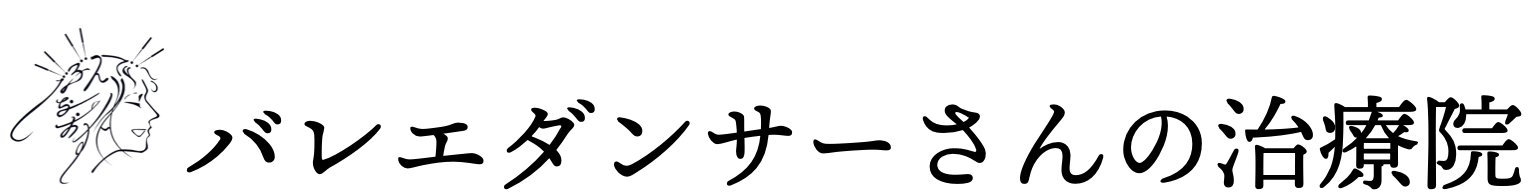

今回は、『もも裏やひざ裏の硬さを取るための意外なポイントと、その整え方』についてお話しします。

「もも裏が硬くて、前屈すると膝が曲がっちゃう…」

「膝裏が張って、足を伸ばした座り方が苦手です」

「ストレッチしても柔らかくならなくて困る」

もも裏や膝裏の硬さを放置していると、柔軟性が低下し、日常生活や運動での動きが制限されます。また、筋肉のバランスが崩れ、腰痛や膝痛の原因になる可能性も。

この記事では、もも裏や膝裏の硬さを和らげるための「飛陽」と「大鐘」という2つのツボを使ったセルフ整体法を解説します。足首や膝を動かしながらツボを押す具体的な方法と、その効果について詳しくお伝えします。

この記事を読むことで、もも裏やひざ裏の硬さを効率的に改善する方法がわかります。ストレッチの前に取り入れると、より効果的に筋肉を伸ばせるのでストレッチの効果が上がり、柔軟性が向上しやすくなるはずです。

ハムストリングスの硬さに悩む方はぜひご覧ください!

目次

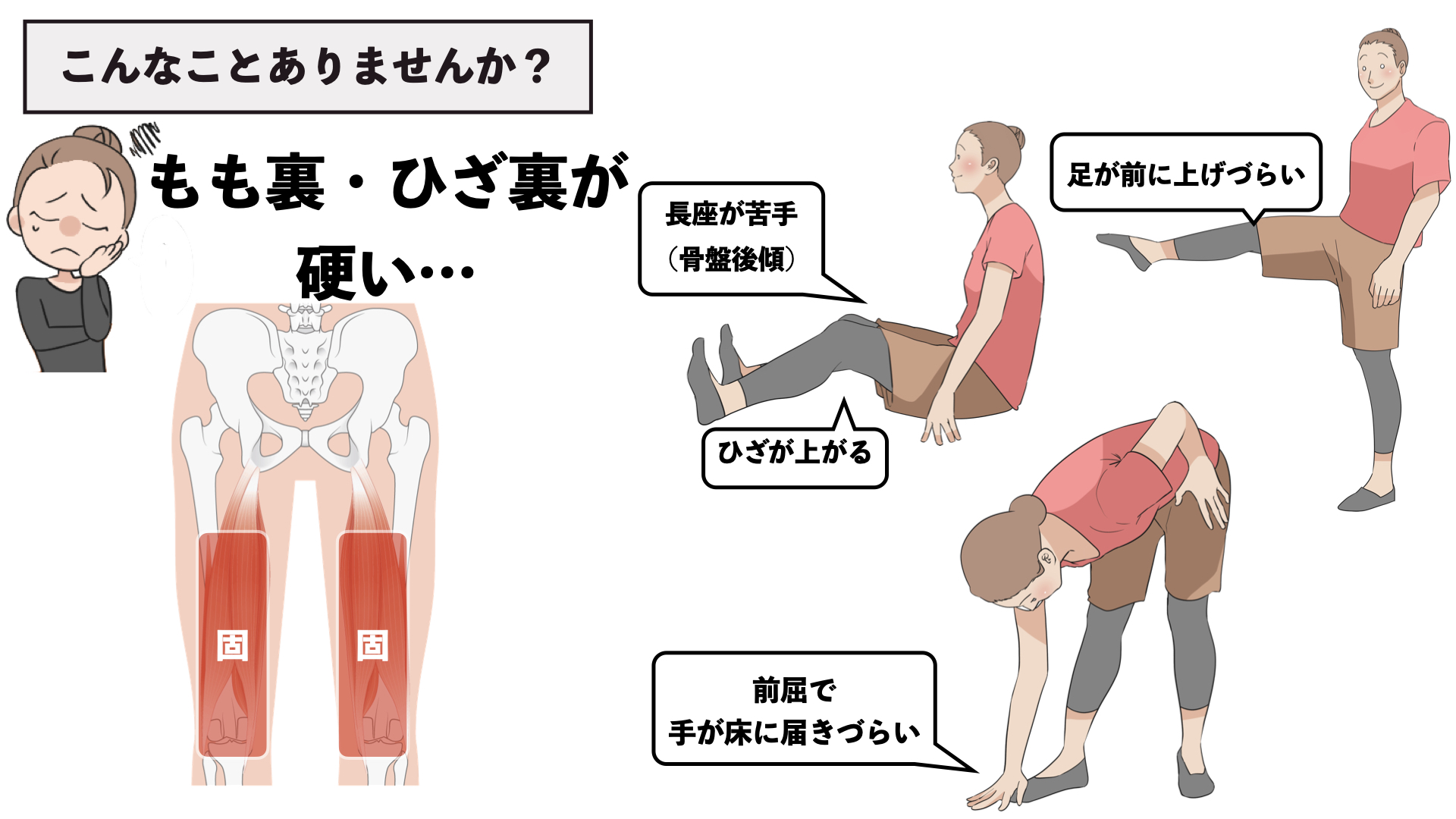

もも裏やひざ裏が硬いと…

先日お会いした方から、次のようなご相談をいただきました。

「もも裏や膝裏が硬くて、ストレッチがうまくいかないんです…。」

具体的には、

・足を伸ばして座る「長座(ちょうざ)」が苦手で、足を伸ばそうとすると膝が上がってしまい、膝を伸ばすと体が後ろに倒れてしまう

・立った状態での前屈も苦手で、手が床に届きづらいとか、前屈しようとすると体が不安定になってしまい、バランスが取れない

さらに、バレエで足を前に上げる時にもも裏が張り、足が90度から上に上がらないという問題もありました。

これって、もも裏が硬い方なら同じような経験があるんじゃないかなと思います。

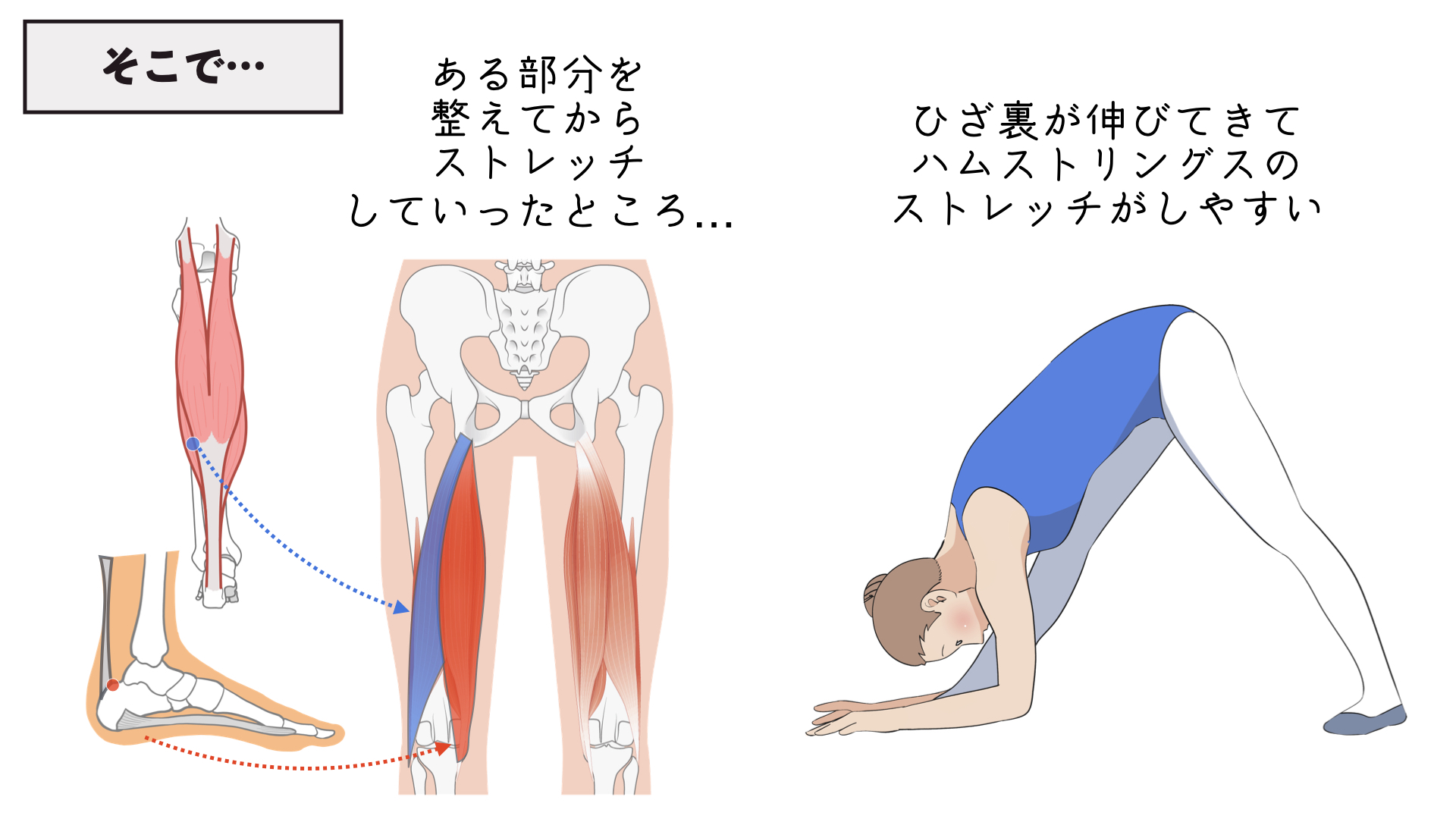

そこで、その方にはある部分を整えてからストレッチをしていただきました。すると、膝裏が伸びるようになり、ハムストリングスのストレッチがしやすくなったのです。この部分は、自分でも簡単に触れて整えられる場所です。

今回は、もも裏の硬さを取ってストレッチをしやすくするために、次の2点について解説します。

1. ハムストリングスの硬さを取るツボ

内側と外側のハムストリングスをそれぞれ分けてお話しします。

2. ツボを使ったセルフ整体

自分で行う際に、どう整えればよいか具体的にお伝えします。

もも裏がすでに柔らかく、ストレッチをしているけれど効率をさらに上げたいという方にも有用ですし、もちろん硬い方にも役立つ内容です。

ぜひ最後までご覧ください!

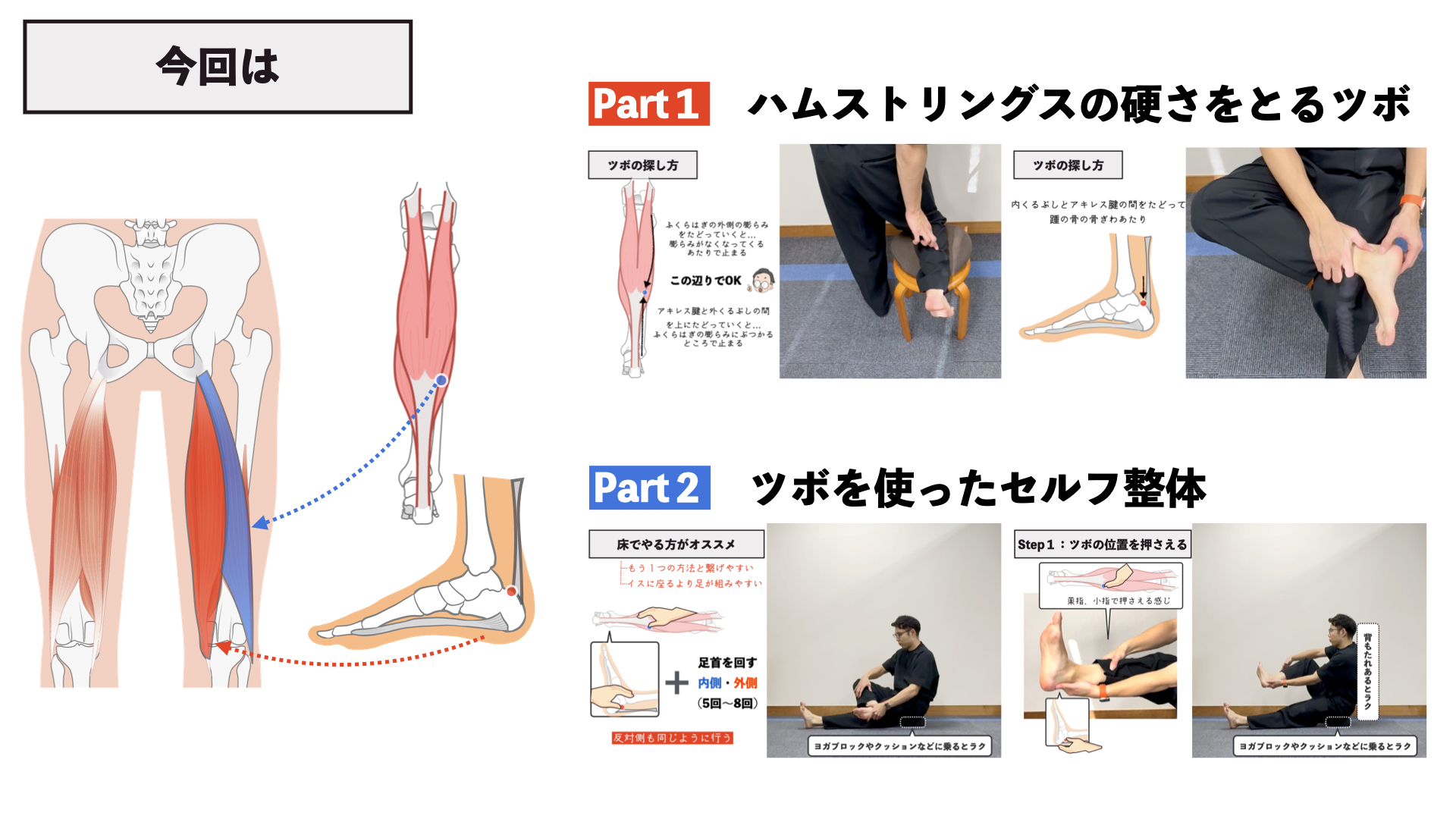

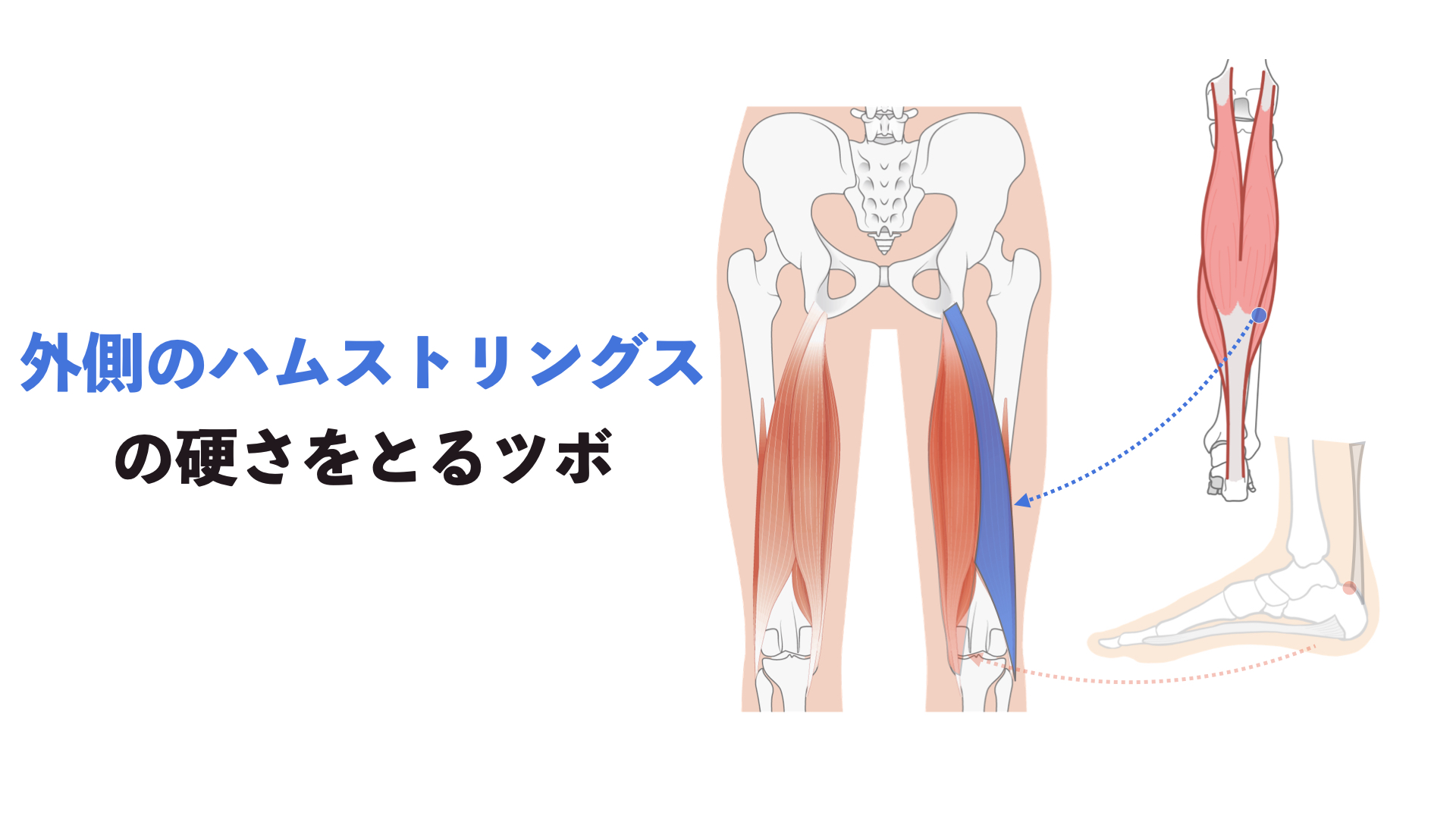

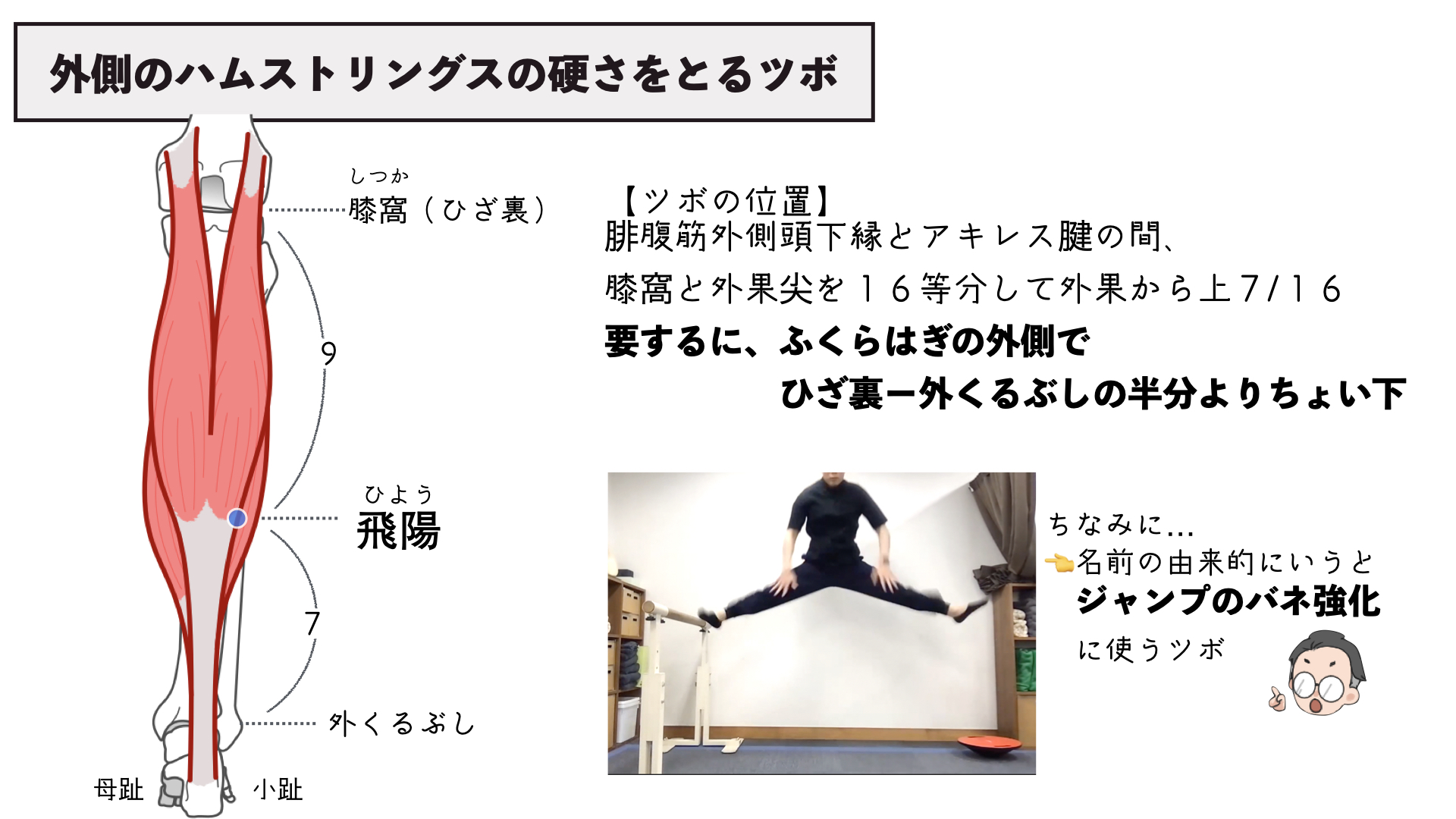

①外側のハムストリングスの硬さをとるツボ(場所と探し方)

では、まず外側のハムストリングスの硬さをとるツボからお話をしていきます。ツボの名前は飛陽(ひよう)です。

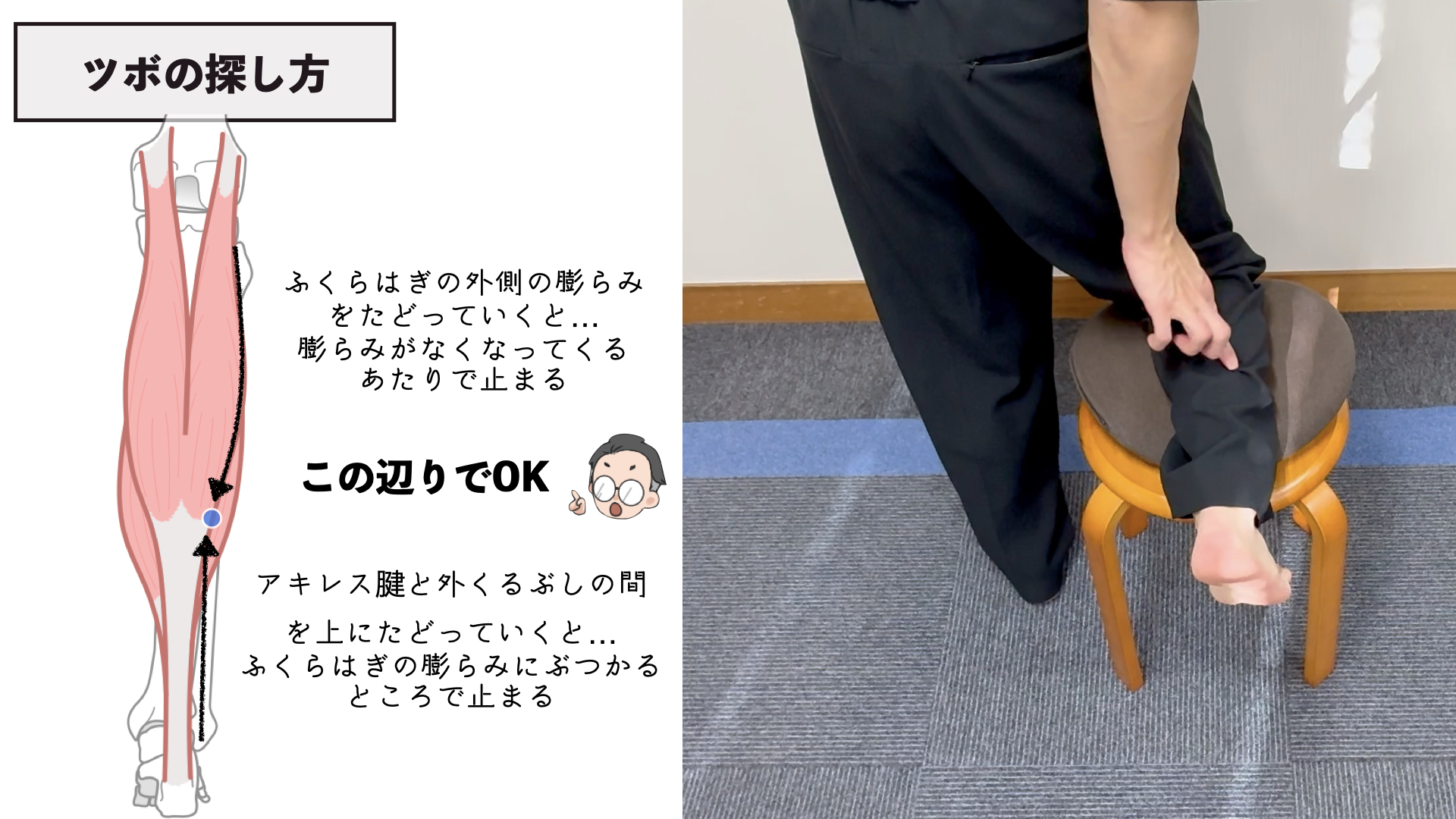

ツボの位置はふくらはぎの外側で、だいたい膝裏から外くるぶしをつないだところの半分よりちょっと下のあたりになります。

このツボは名前の由来的に言うと、ジャンプのバネの強化に使うツボなんですね。

今回はハムストリングスの硬さをとるのに使いますが、ハムストリングスが硬くなくても結構使えるツボだったりします。

このツボの探し方なんですが、足首をそらしてあげると、ふくらはぎがちょっと張るんですね。

そうすると、ふくらはぎのモリッとした部分に触れると思うので、その膨らみを下の方に向かってたどっていってあげます。そうすると、ふくらはぎのふくらみの部分がなくなっているあたりで触って止まるところがあるので、そこを押さえてあげます。

もしくは、アキレス腱と外くるぶしの間を、アキレス腱の外側をたどりながら上の方に行くと、今度はふくらはぎのふくらみのところにぶつかるんですね。そのところで止まるところを押さえてあげると、だいたいツボの位置にあたります。

だいたい、膝裏と外くるぶしをつないだちょうど真ん中よりちょっと下あたりなので、その辺の外側を押さえて、なんとなく凝っている場所があるなと思ったらそのあたりで結構です。これが外側のハムストリングスの硬さをとるツボの位置ですね。

②内側のハムストリングスの硬さをとるツボ(場所と探し方)

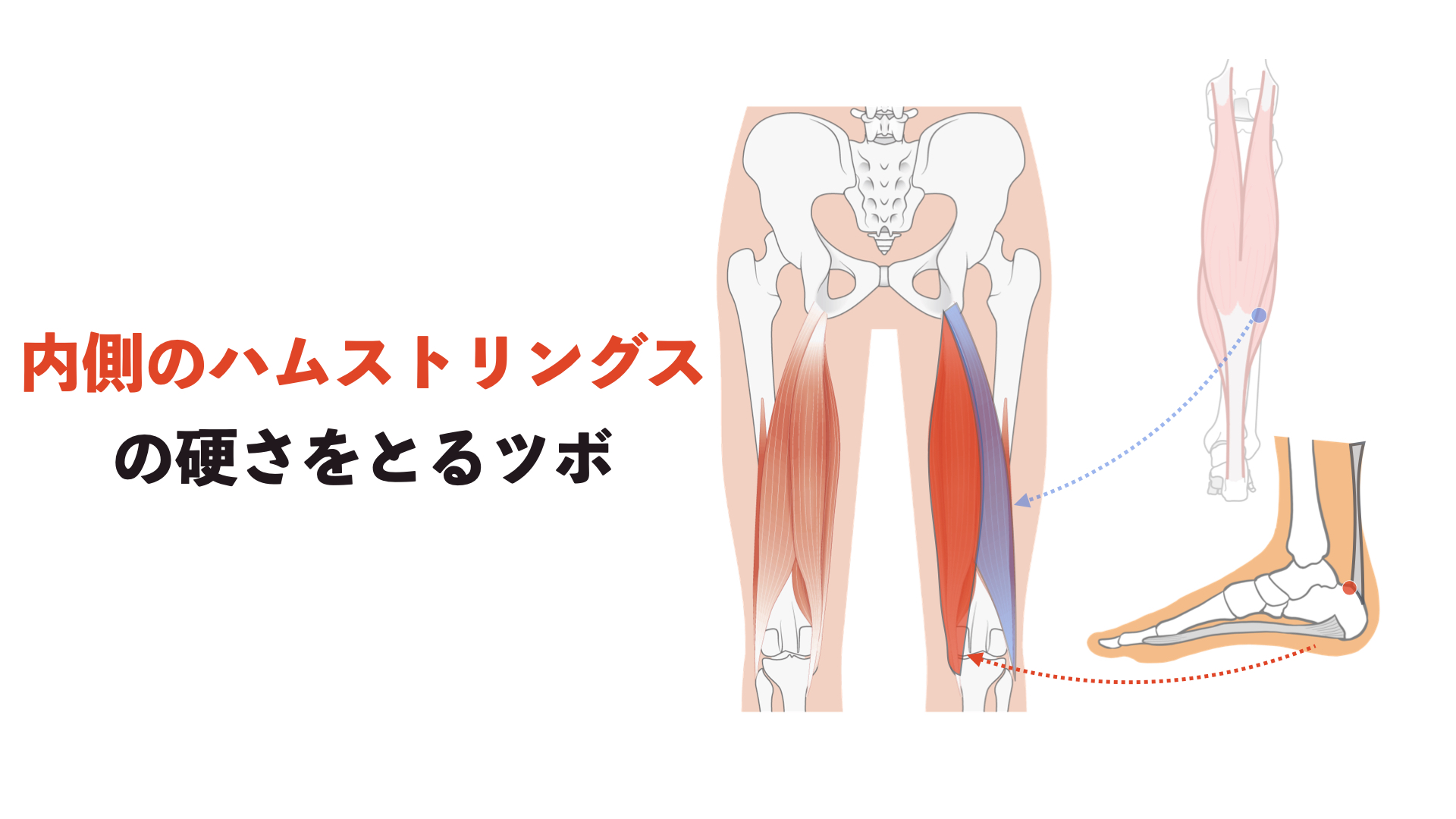

次に内側のハムストリングスの硬さをとるツボについてお話をします。

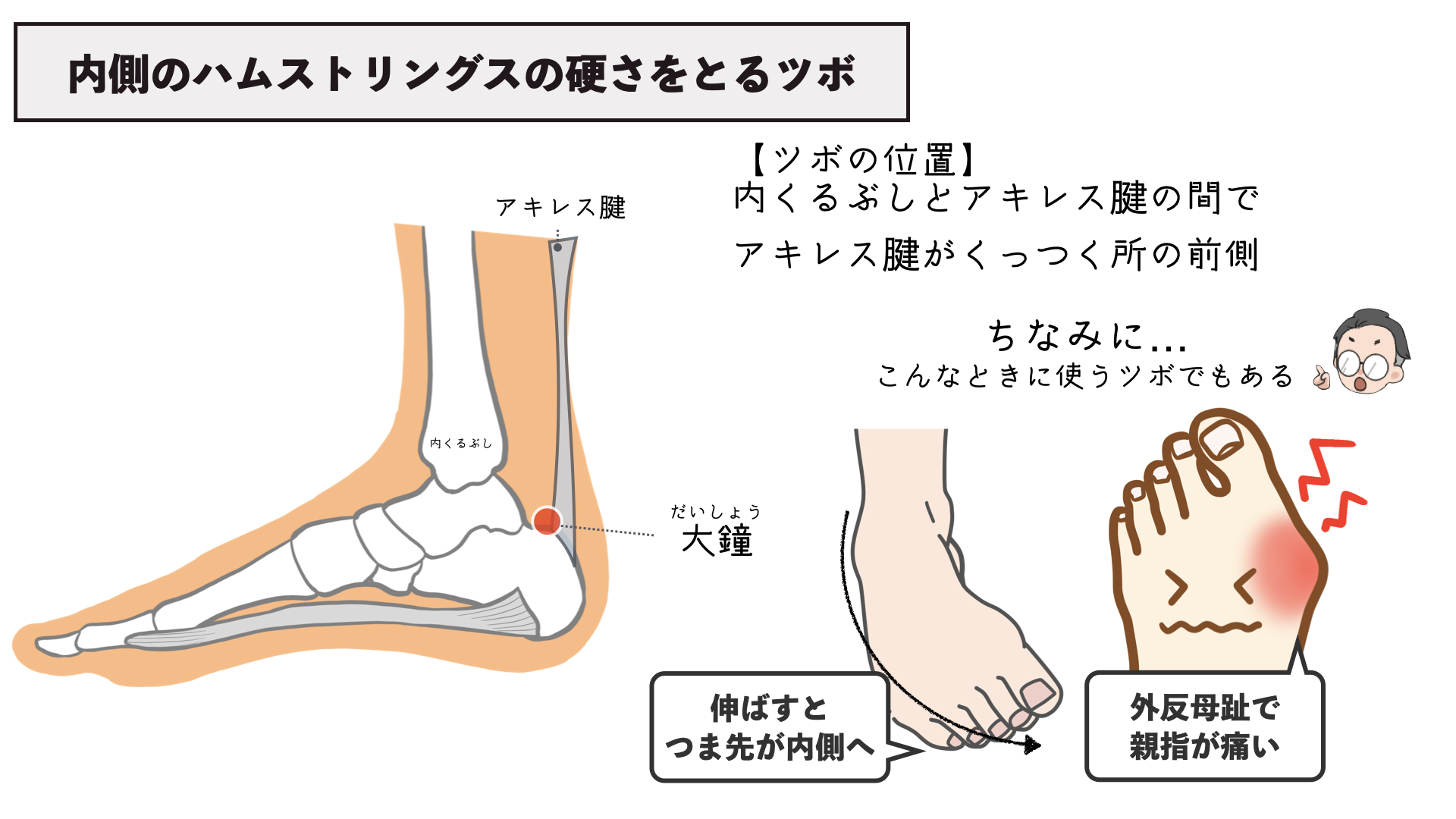

このツボの名前は大鐘(だいしょう)といいます。「大きい鐘」と書くツボですね。

ツボの位置は内くるぶしとアキレス腱の間で、アキレス腱がかかとの骨にくっついているところのちょっと前側にあります。

このツボは、例えばつま先を伸ばしたときにつま先が内側に向いてくる(バレエでいう鎌足・かまあし)の調整だったり、外反母趾などで親指が痛いときにも、かかとのねじれをとるのに使ったりするツボでもあるんですね。

このツボの探し方ですが、椅子に座って足を組んでもらった状態で、内くるぶしとアキレス腱の間をかかとの方に向かってたどっていきます。そうすると、かかとの骨がこの辺で触れるので、ここに親指を当ててあげると大体当たります。かかとの骨の際あたりですね。

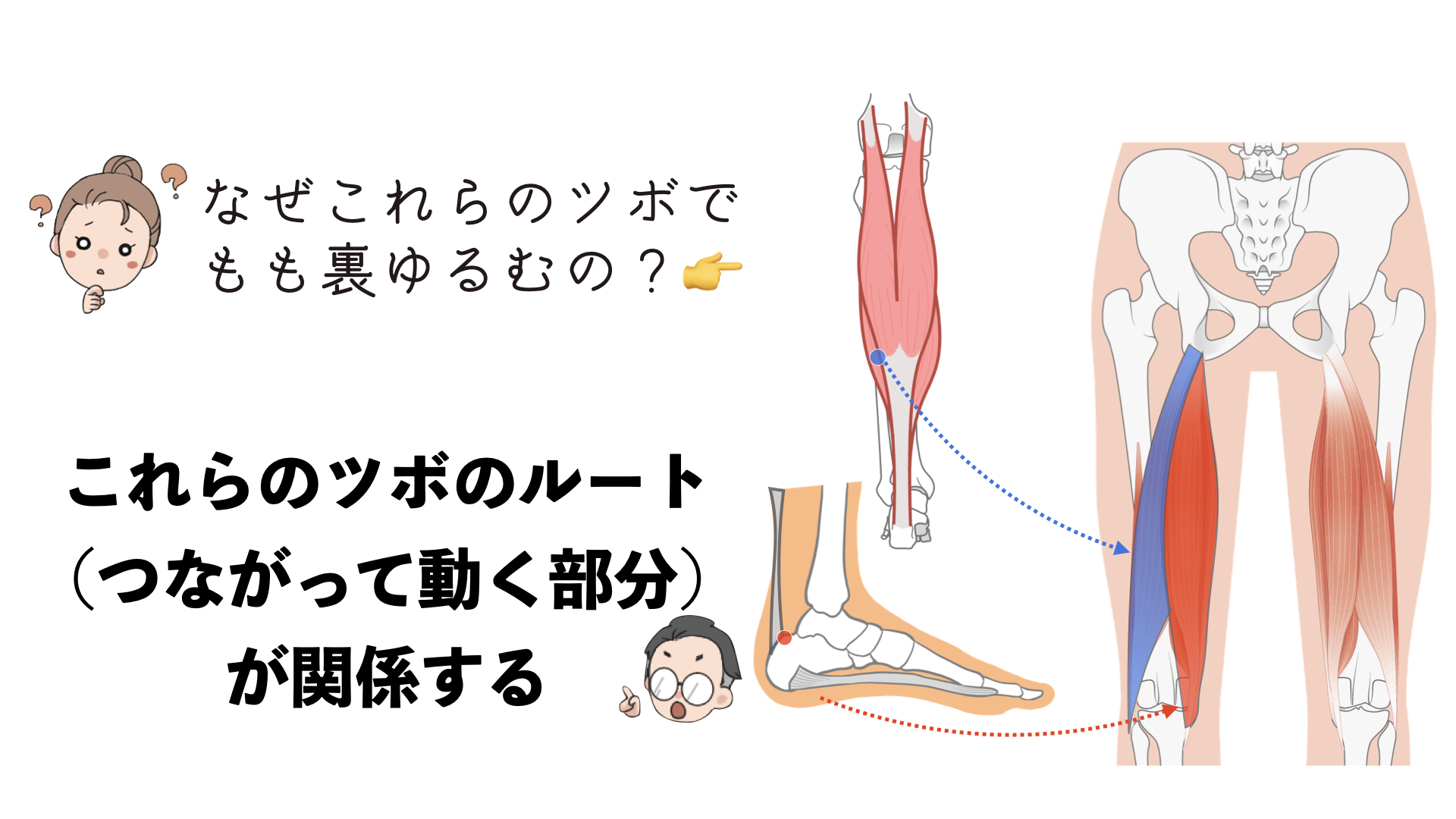

これらのツボがハムストリングスの硬さに使える理由

この話を聞いて「なぜこのツボで太ももの裏が緩むの?」って思った方もいると思います。これは、これらのツボのルートがつながって動く部分が関係しています。

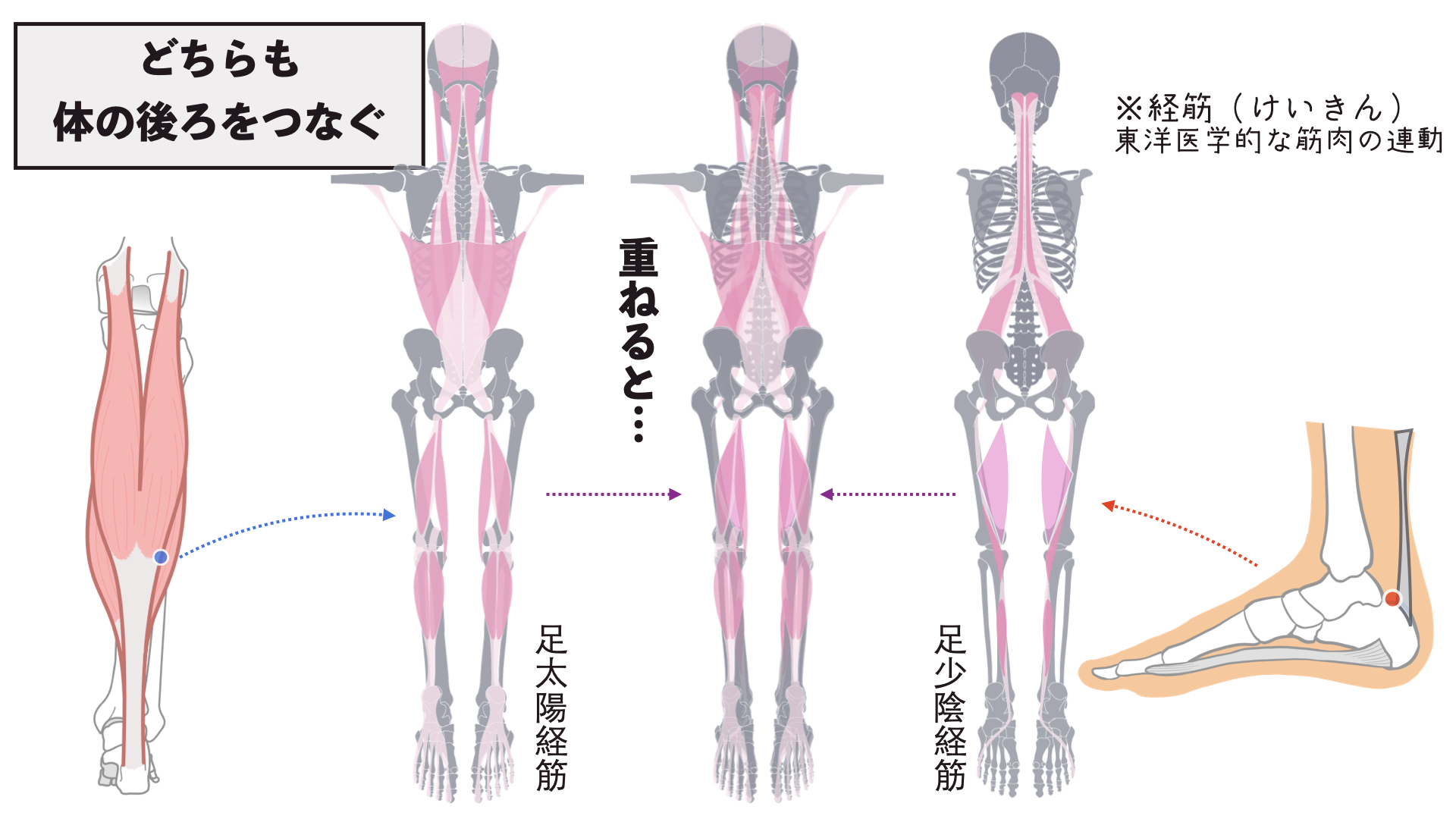

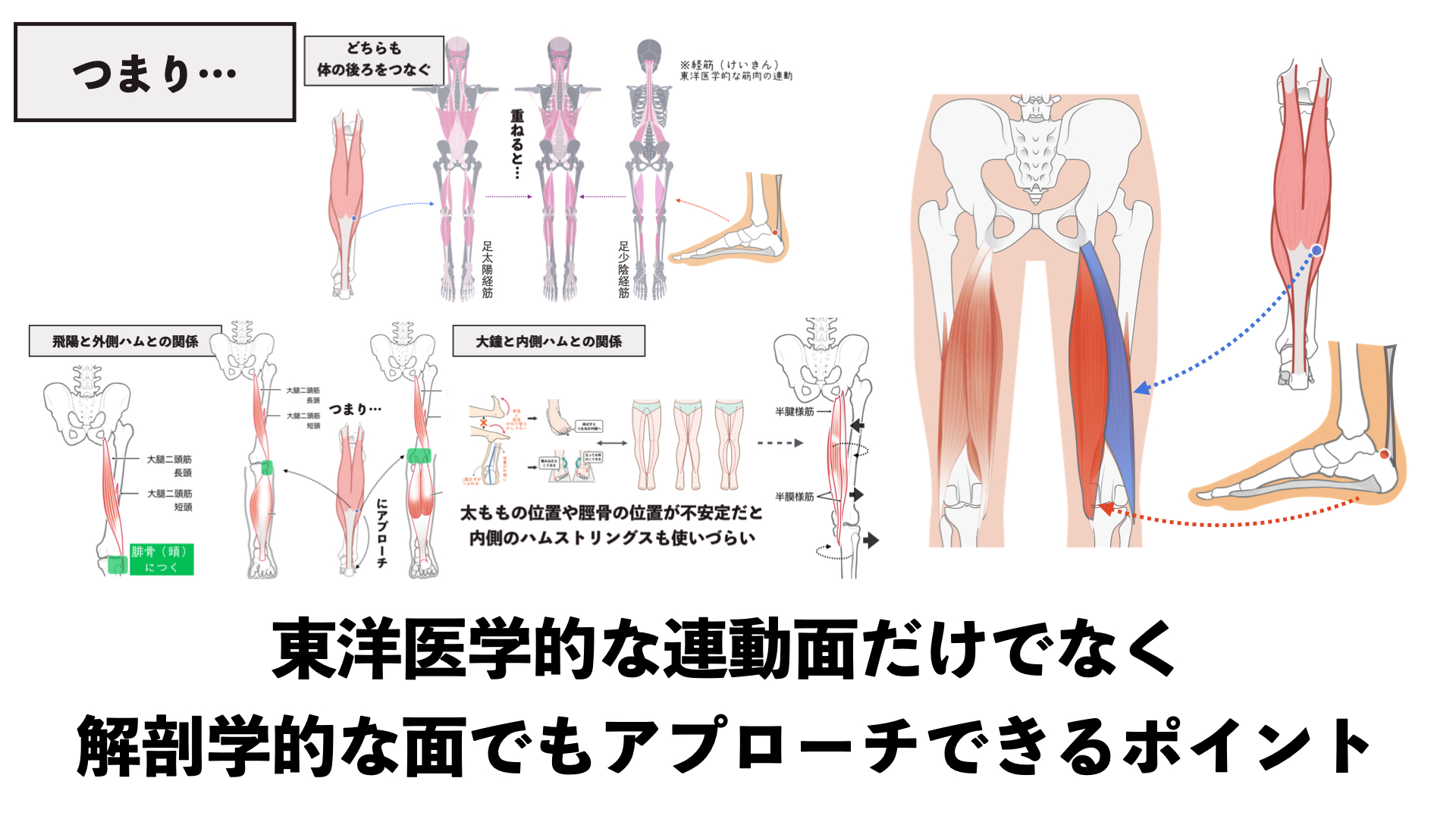

この飛陽というツボも大鐘というツボも、どちらも体の後ろをつなぐルートとつながっていくんですね。

飛陽の方は「足の太陽経筋」といって、このハムストリングス、ふくらはぎ、背中までつながっています。

大鐘の方も「足の少陰経筋」といって、背中の奥の方やハムストリングスの内側、いわゆる体の内側につながっている部分ですね。

こういったコアの部分とつながりやすいため、両方を合わせることで、体の後ろ全体をつないだ部分にアプローチすることができるというわけです。

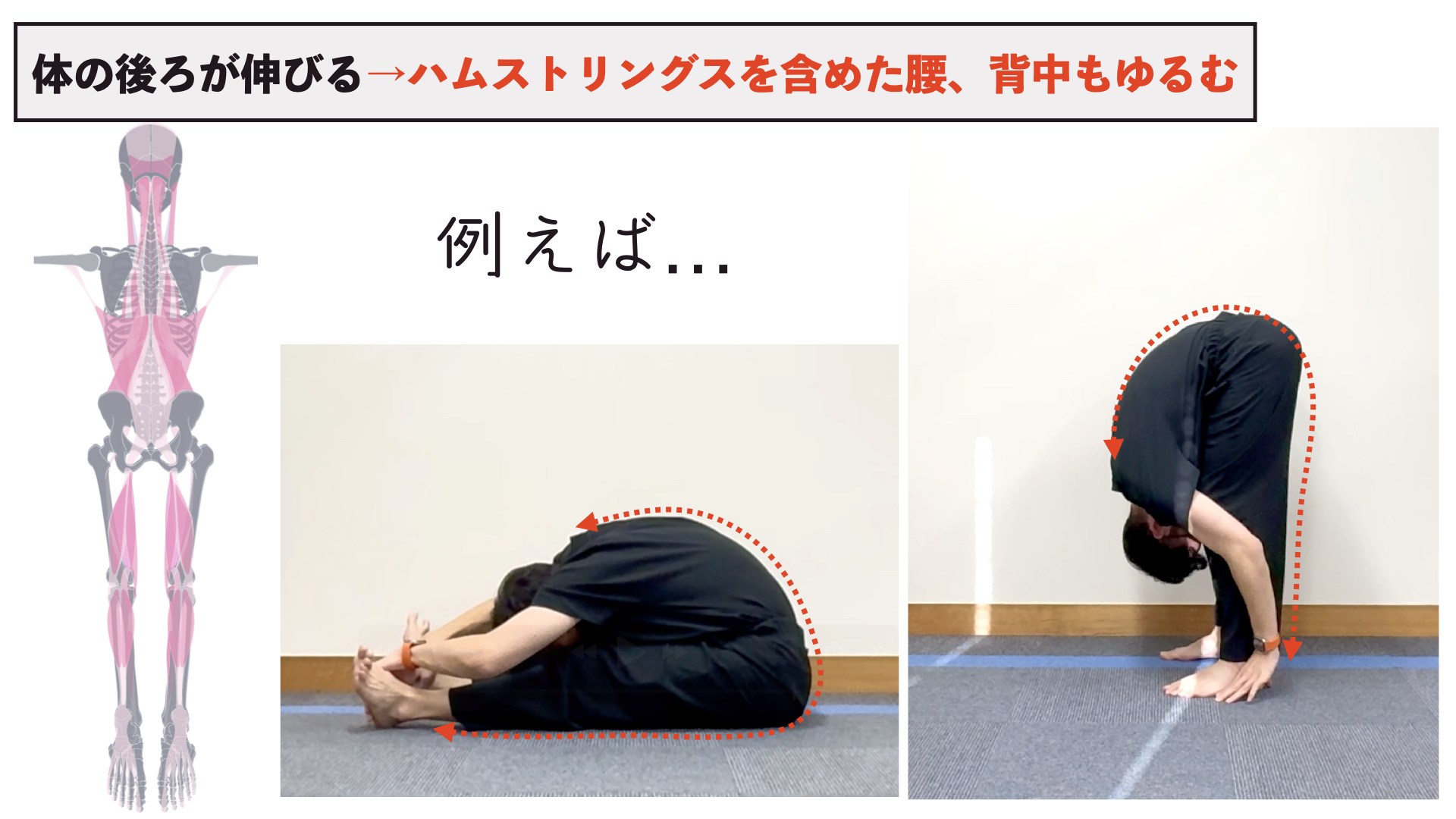

体の後ろ側が伸びてくると、ハムストリングスを含めた腰や背中も緩んでくるので、例えば長座での前屈や、立った状態での前屈を深めるといった部分にも活用できるわけです。

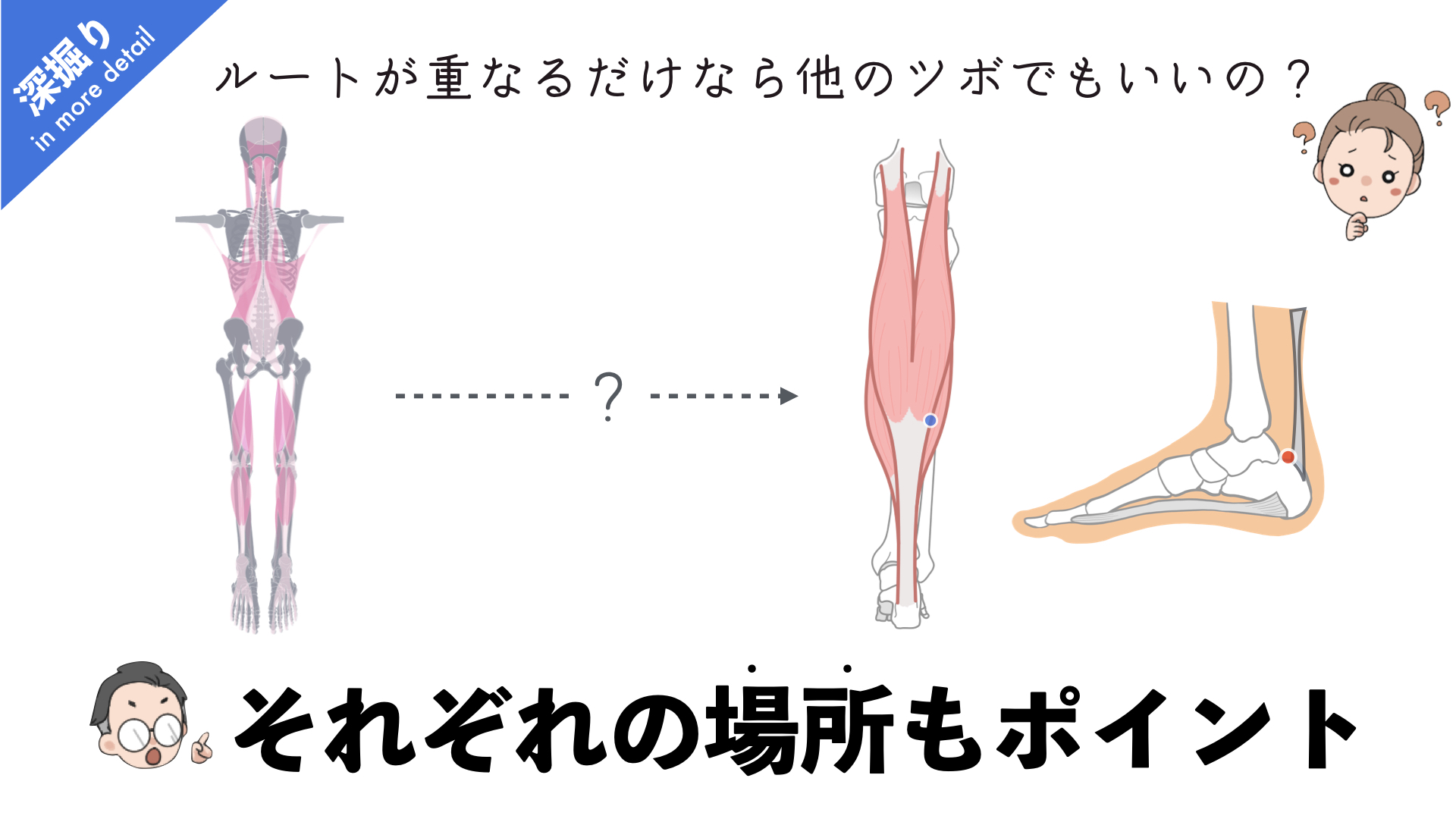

ここで、もう少し深掘りをして、「体の後ろをつなぐルートが大事なだけなら、別にこのツボじゃなくてもいいんじゃないの?」と感じた方もいるかもしれません。

過去にも『体の後ろを伸ばすことで、もも裏の硬さをとるやり方※』をご紹介しています。

※参考記事:もも裏の硬さをとる意外なポイント2つとその整え方

では、なぜ今回、この飛陽と大鐘を選んだのか?これはそれぞれのツボがある場所もポイントになっているからです。ここからそれぞれの場所的な関係性についてお話します。

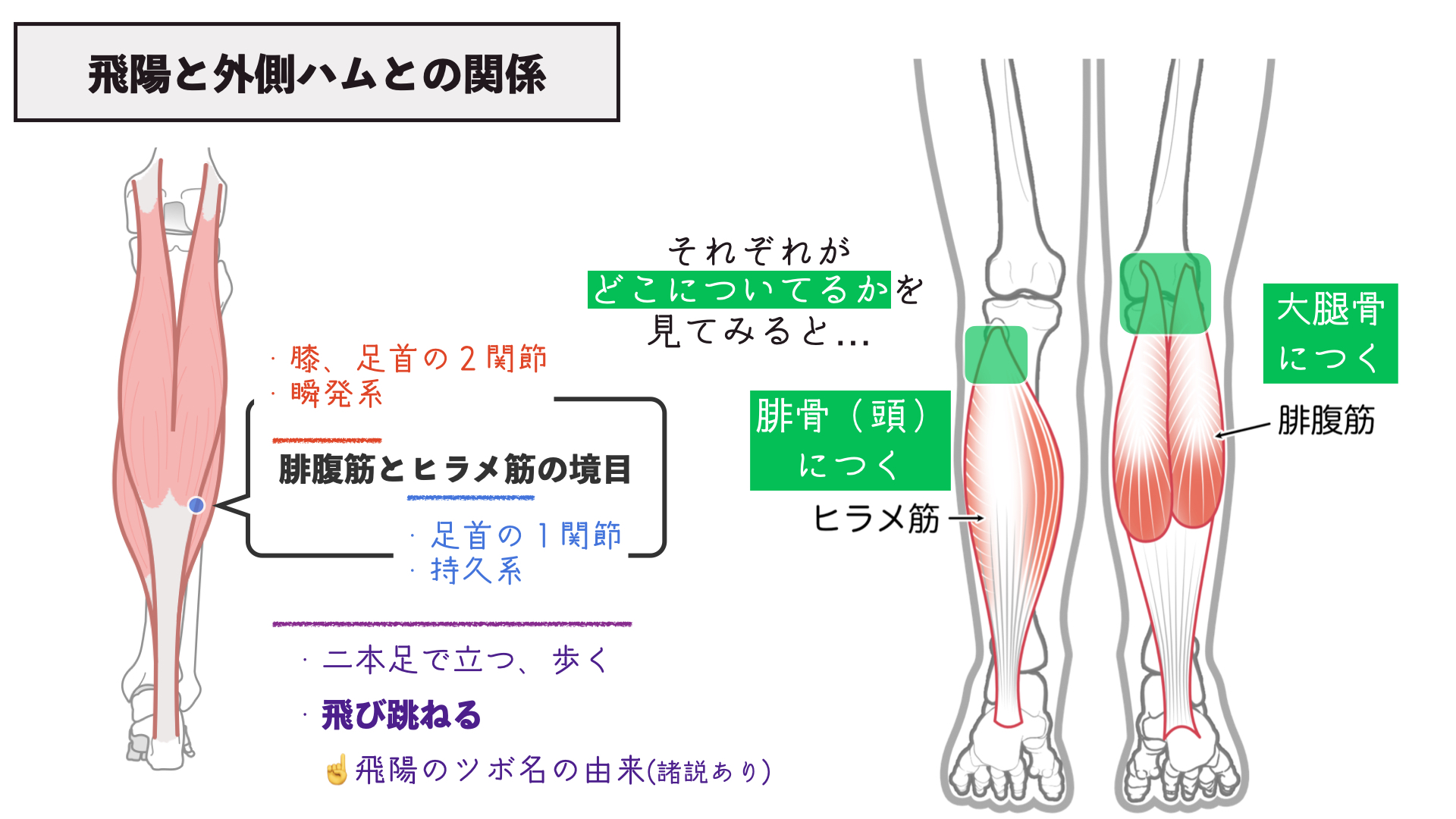

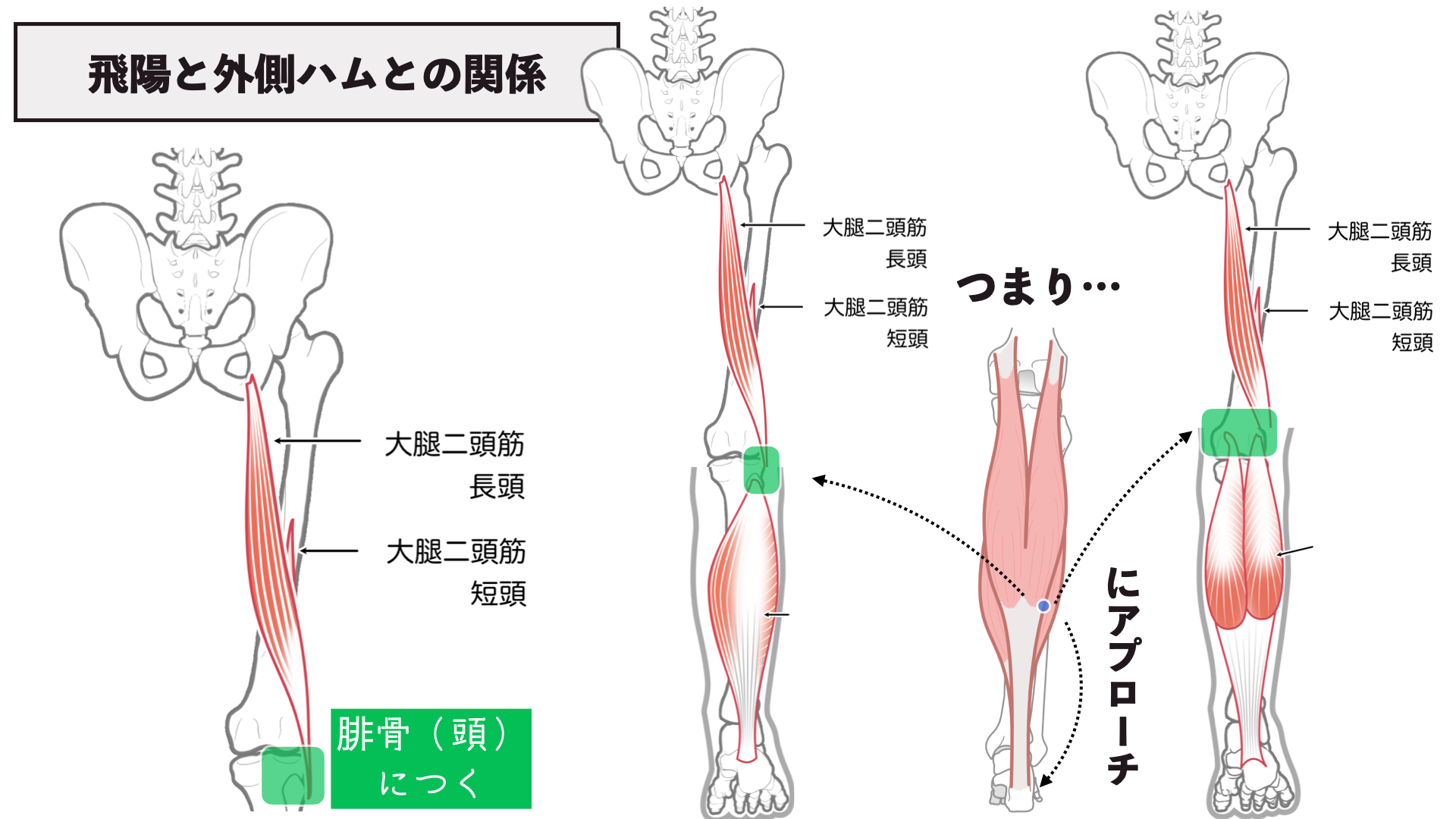

飛陽のツボと外側ハムストリングスとのつながり

まず飛陽と外側のハムストリングス(もも裏)の筋肉との関係なんですが、この飛陽がある位置は、腓腹筋(ひふくきん)とヒラメ筋という筋肉の境目(さかいめ)の部分なんです。 腓腹筋とヒラメ筋を図で見ると、こんな感じになっています。

腓腹筋は膝と足首をつないでいる、2つの関節を動かす筋肉です。主に瞬発系の動きに関わります。

一方、ヒラメ筋は体重を支える筋肉で、持久力が強い筋肉ですね。そして、膝にはつながらず足首の方だけを動かせます。

腓腹筋とヒラメ筋がうまく使えると、2本足で立つことや、飛び跳ねる動作を効果的に行えるわけです。

飛陽のツボは、腓腹筋とヒラメ筋の境目に位置しているため、その部分の動きをよくしてあげる(筋肉が癒着しないように滑走性を高める)ことで、飛び跳ねたり、軽やかに動ける筋肉の状態を整えられるツボとして名前が付いている、というわけです。

この腓腹筋とヒラメ筋が、かかと以外のどこに付いてるかに注目して見てみると…

腓腹筋は大腿骨に付いています。つまり、太ももの骨にくっついているわけですね。

一方、ヒラメ筋は腓骨の上の方、腓骨頭という場所にくっついています。

これをハムストリングスの外側の筋肉と見比べてみると、ハムストリングスの外側の筋肉も腓骨の上の方に付いているんですね。

なので、腓腹筋やヒラメ筋と重ねてつながっている部分を見てみると、

・腓腹筋側は膝裏の硬さが、もも裏の伸びに影響が出ます

・ヒラメ筋の方は付いている場所が外側のハムストリングスと直接つながっている部分での動きに影響が出ます

なので、腓腹筋とヒラメ筋の境目にある飛陽のツボにアプローチすることで、外側のハムストリングスの硬さを緩める効果が期待できる、というわけです。

大鐘のツボと内側ハムストリングスとのつながり

続いて、大鐘のツボと内側のハムストリングス(もも裏の内側)との関係について見ていきましょう。

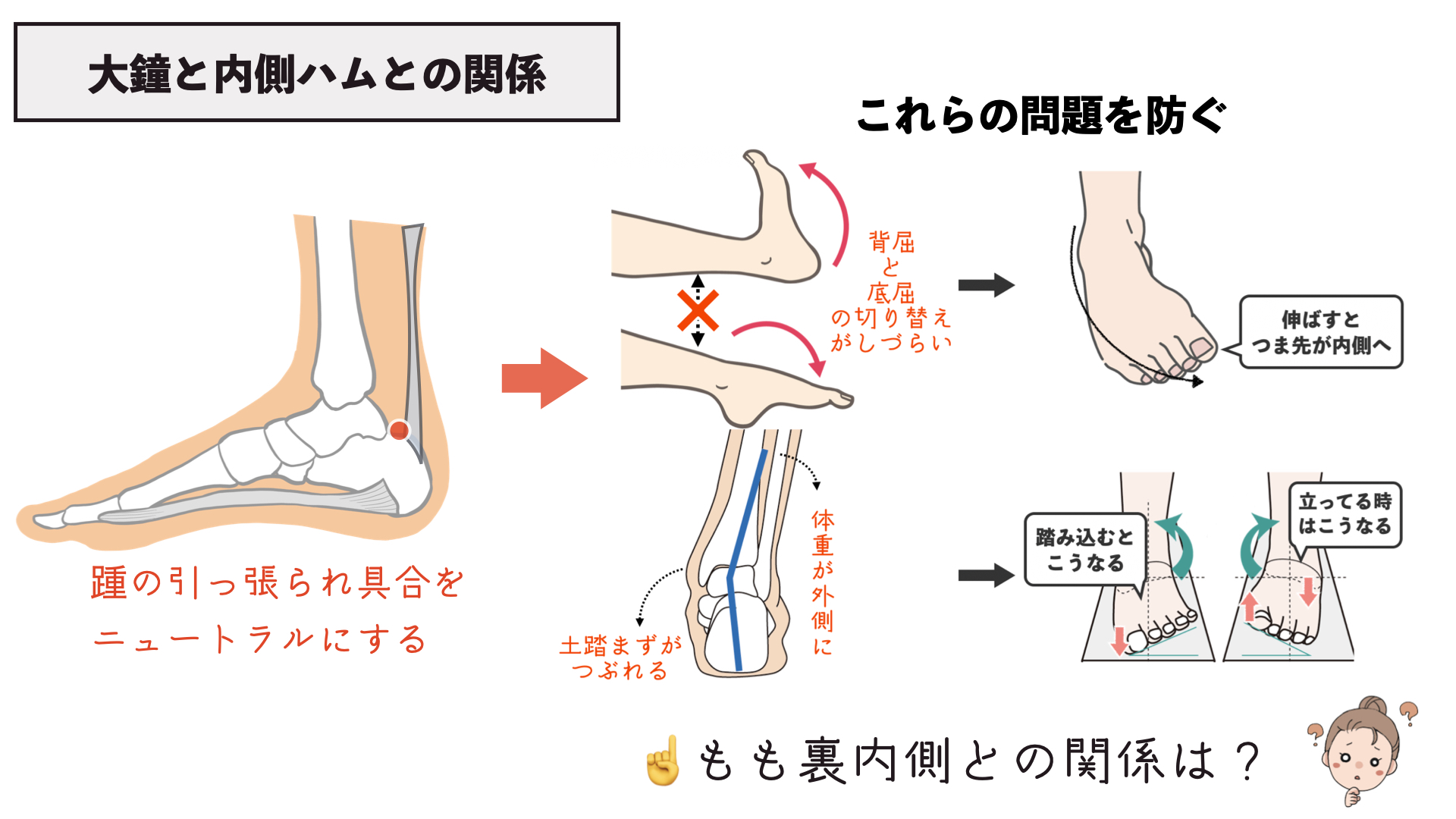

この大鐘というツボは、かかとの骨とアキレス腱の間の部分にあります。 このツボは、かかとの引っ張られ具合をニュートラルにするために使うことができます。

どういうことかというと…、

つま先を伸ばすときにかかとの引っ張られ具合に偏りがあると、つま先が内側に向きやすくなります。これがバレエで言う「鎌足(かまあし)」という状態です。また、このような状態では、足首を反らす(フレックス)動作や、つま先を伸ばす(ポワント)動作がどちらもやりづらくなります。

さらに、体重が外側にかかると土踏まずがつぶれ、足のアーチが低下してしまうことがあります。

かかとの位置がニュートラルに戻らないと、踏み込んだときに親指に負担がかかったり、立っているときに親指が浮いてしまい、小指に体重がかかるといった問題が起こりやすいんですね。

大鐘のツボは、こういった足首の問題を防いで、体重のバランスを整えるのに活用されます。

この話を聞いて「これがもも裏の内側とどう関係するの?」と思われるかもしれません。

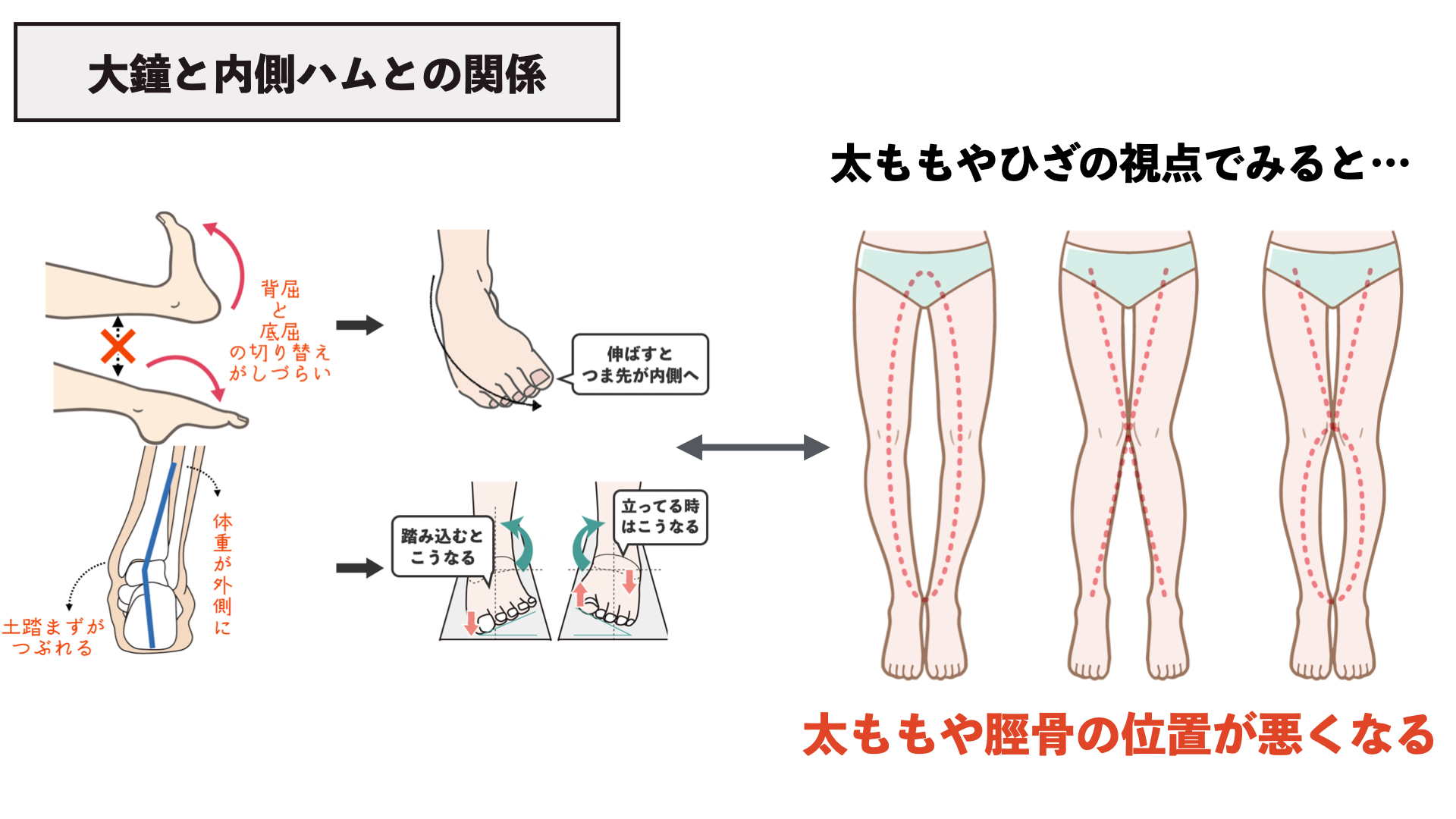

実は、こういった足のトラブルがある場合、膝や太ももの位置(アライメント)にも問題が生じることがあります。

例えば、X脚やO脚、膝下O脚など、太ももやすねの骨(脛骨)の位置が悪い状態ですね。

これら(足首問題とアライメント問題)は同時に起きている場合が多いです。

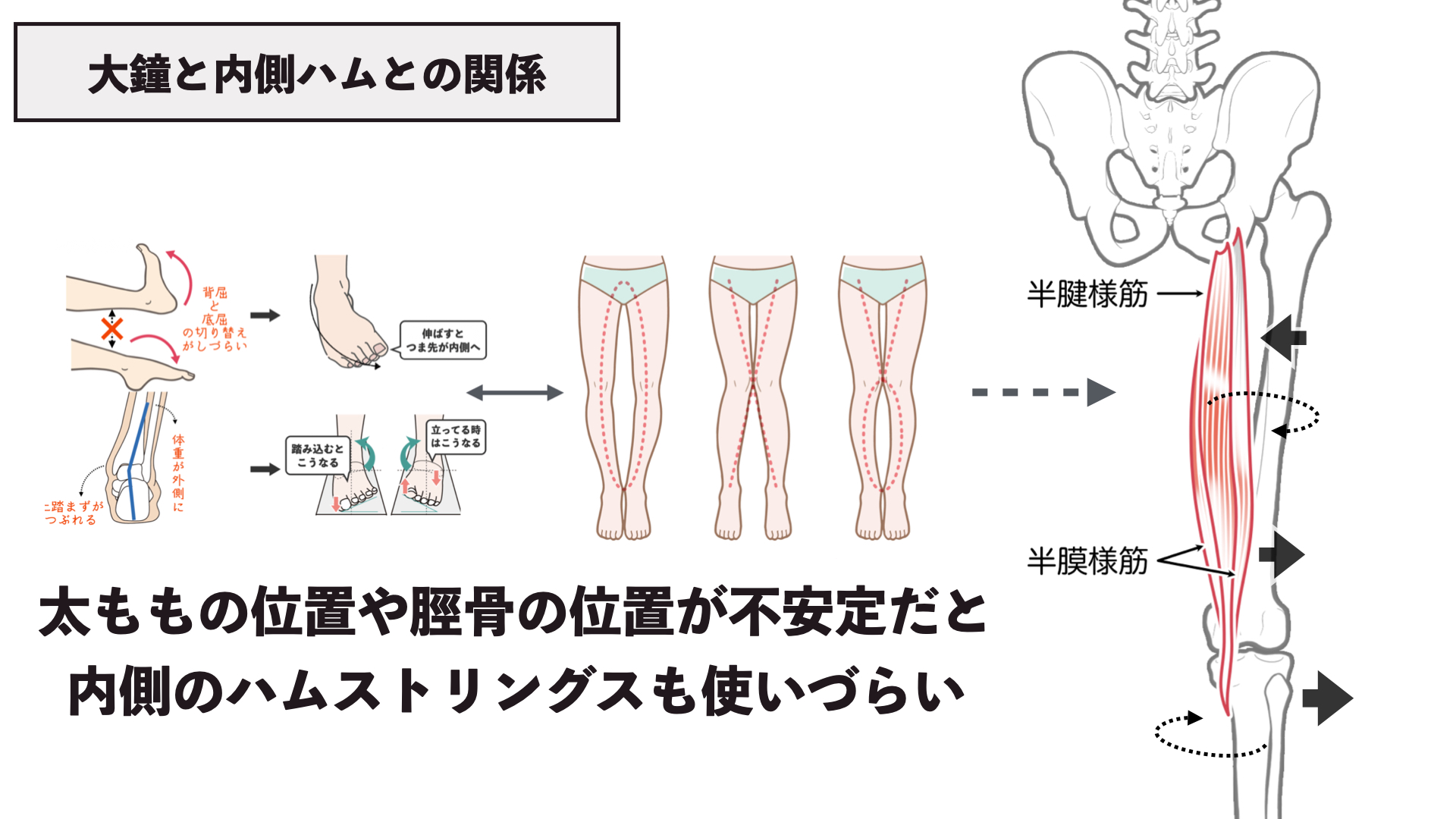

内側のハムストリングスはすねの骨(脛骨)に付いています。膝や太ももの位置が不安定な場合、内側のハムストリングスがうまく伸びづらく、使いづらい状態になりやすいんですね。

この状態を改善するために、大鐘のツボを押しながらかかとのねじれを調整し、内側のハムストリングスを働きやすい状態に整えることができます。

つまり、解剖学的な視点から見ても、飛陽と大鐘のツボは、もも裏の硬さを改善するのに非常に効果的なポイントです。東洋医学的な連動と合わせて利用すると、より効果を実感しやすいので今回この2つのツボを選びました。

ツボを使ったセルフ整体でもも裏とひざ裏の硬さをとる

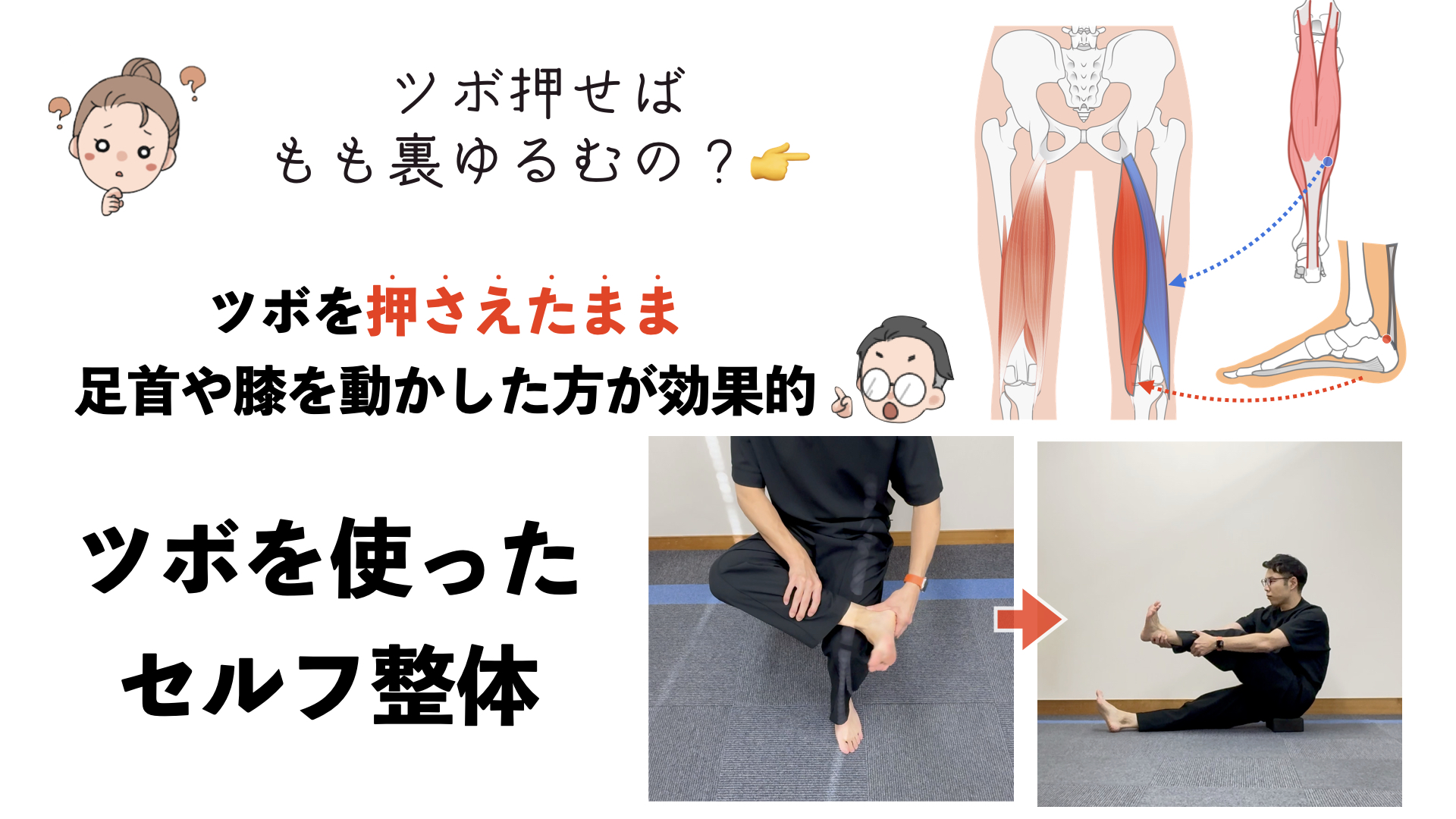

ここまでの話を聞いて、「じゃあこの飛陽というツボや大鐘というツボを押せば、もも裏が緩んでくるの?」と思った方もいると思います。

残念ながら、ただ押すだけだともも裏の硬さにはそこまで効果がありません^^;これらのツボを押さえたまま足首の運動や膝の曲げ伸ばしをやってあげると効果的なんです。

なので、ここからはツボを使ったセルフ整体のやり方をお話ししていきます。

①ツボを押さえて足首を動かす

②ツボを押さえた状態で膝の曲げ伸ばし

という2段構えで、もも裏の硬さを取る調整していきます。

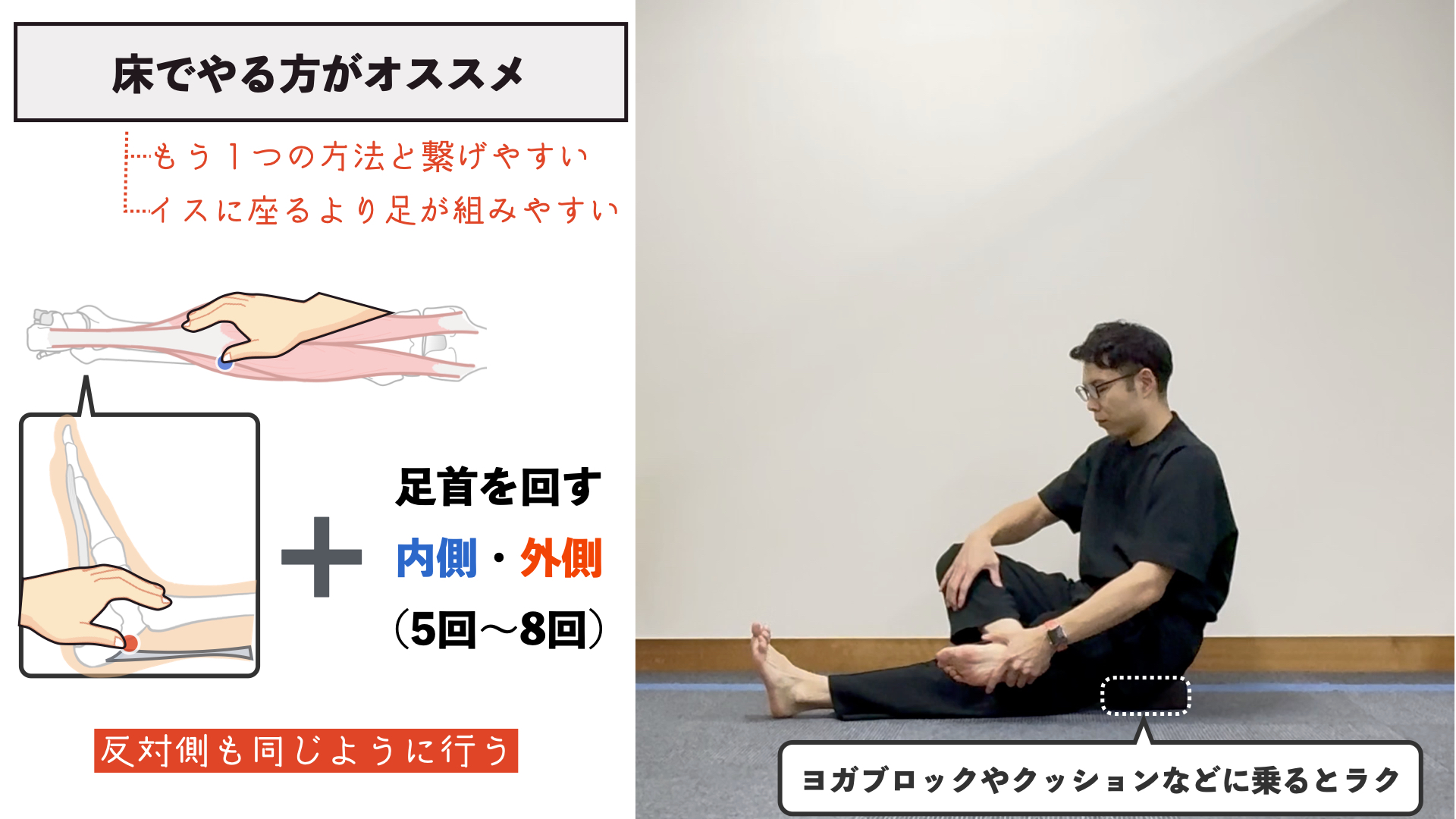

調整①ツボを押さえて足首を動かす

ではまず、足首を回して調整する方法からお伝えしていきます。

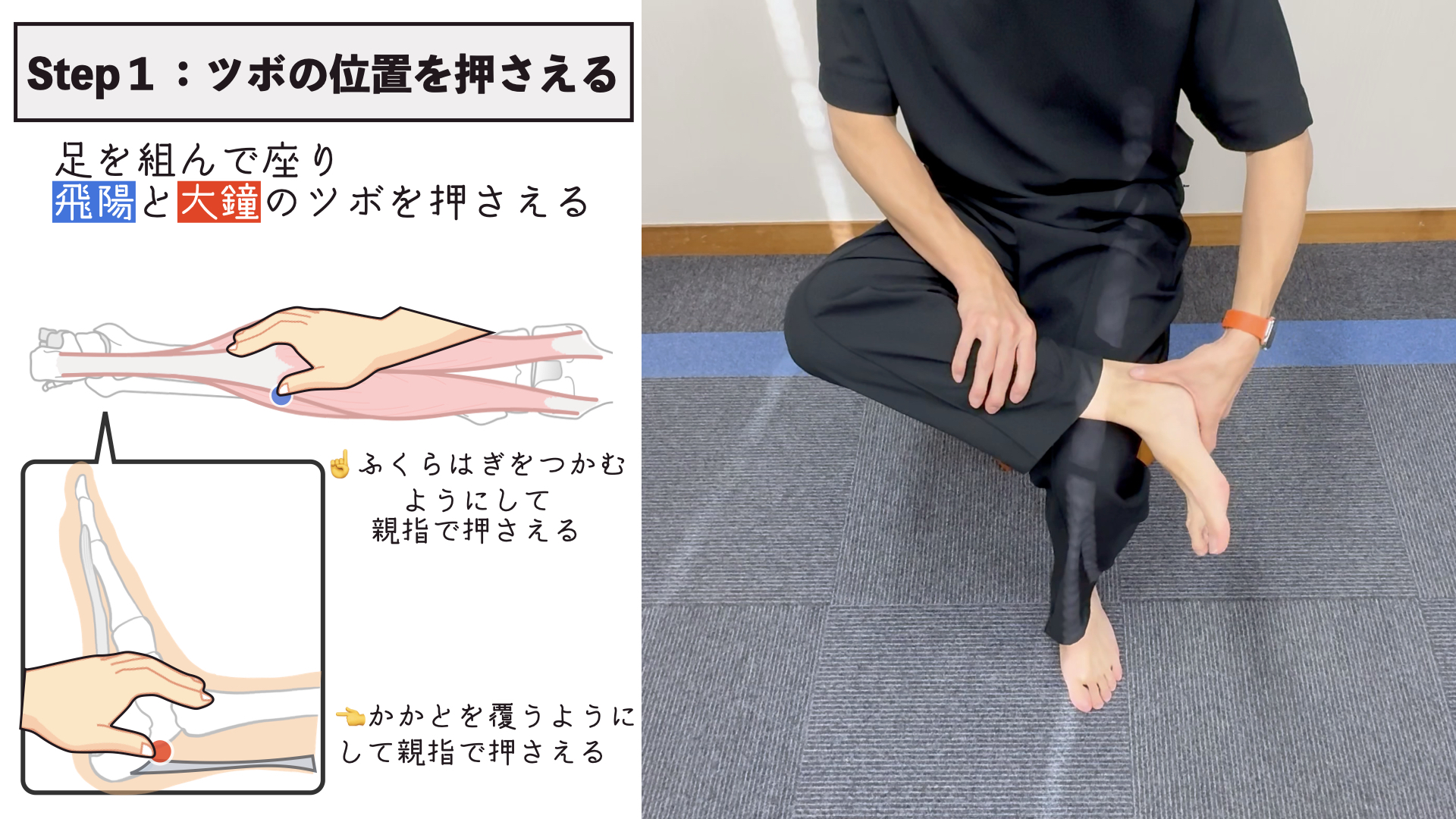

Step1:ツボを押さえる

まず足を組んで座って、飛陽と大鐘のツボを同時に押さえます。

押さえ方)

飛陽はふくらはぎをつかむようにして親指で押さえます。飛陽のツボを捉えるときには、膝裏とくるぶしの間をだいたい半分くらい目安にして、そのちょっと下あたり(足首側)で触るときには、ふくらはぎの下の方に向かって親指を潜り込ませるような感じにするとツボを押さえやすいです。

そして、大鐘の方は、手のひらでかかとを覆うようにしてアキレス腱の前の部分に親指を当てると、ちょうどかかとの骨の際とアキレス腱の間あたりに親指がフィットします。こんな感じで押さえていただけるといいかと思います。

Step2:ツボを押さえたまま足首を動かす

ツボの位置を両方とも押さえたら、それぞれのツボを押さえたまま足首を動かします。

足首を内側と外側に回します。だいたい5回から8回回してください。

手で動かすのではなく足だけで動かす感じですね(つま先を回すように動かすとわかりやすいです)。

足首回しが終わって余裕がある方は、足首をそらす(背屈)動きや、つま先を伸ばす動きを加えるとより効果的です。

この方法は、椅子に座ってやるよりも床でやる方がおすすめです。理由は、もう一つの方法である膝の曲げ伸ばしとつなげやすいことと、椅子に座った状態で足を組むよりも、床に座った方が足を組みやすいからです。

床に座るのが難しい場合は、ヨガブロックやクッションをお尻に敷いて高さを調整すると楽にできます。同じ方法でツボを押さえながら足首を内側や外側に回してください。両方のツボを押さえている状態で行うことで効果が上がります。

片側が終わったら、反対側も同じように行います。

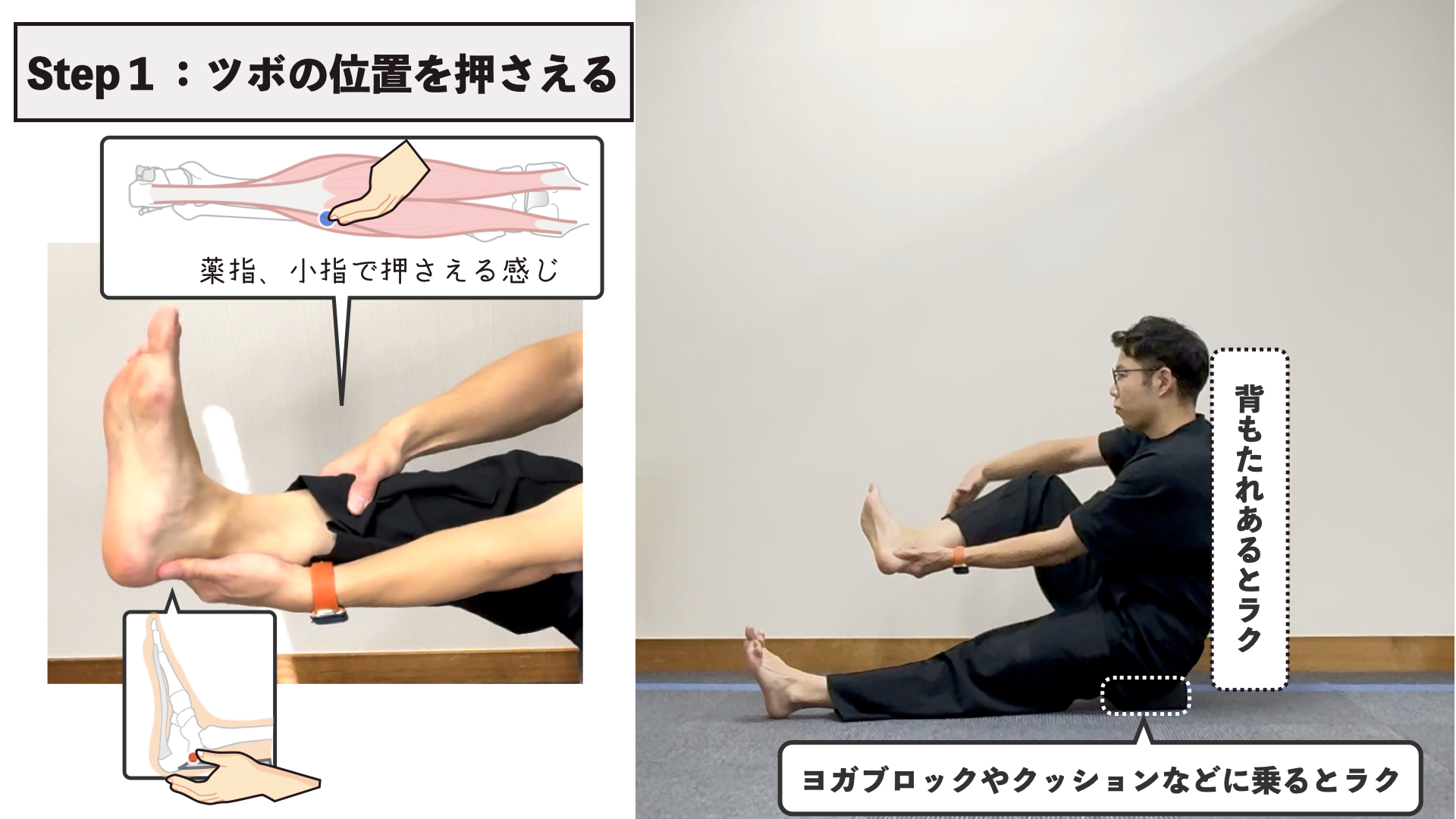

調整②ツボを押さえた状態で膝の曲げ伸ばし

では、続いてツボを押さえたまま膝の曲げ伸ばしをする動きについて説明します。同じツボを押さえますが、体勢が少し変わるため押さえ方も少し変わります。

Step1:ツボを押さえる

手ですねを持つようにして、小指や薬指のあたりがちょうどふくらはぎの外側に当たるようにします。その状態で飛陽のツボを押さえます。

もう片方の手は、手のひらをかかとの後ろ側に当て、親指で大鐘のツボを押さえます。

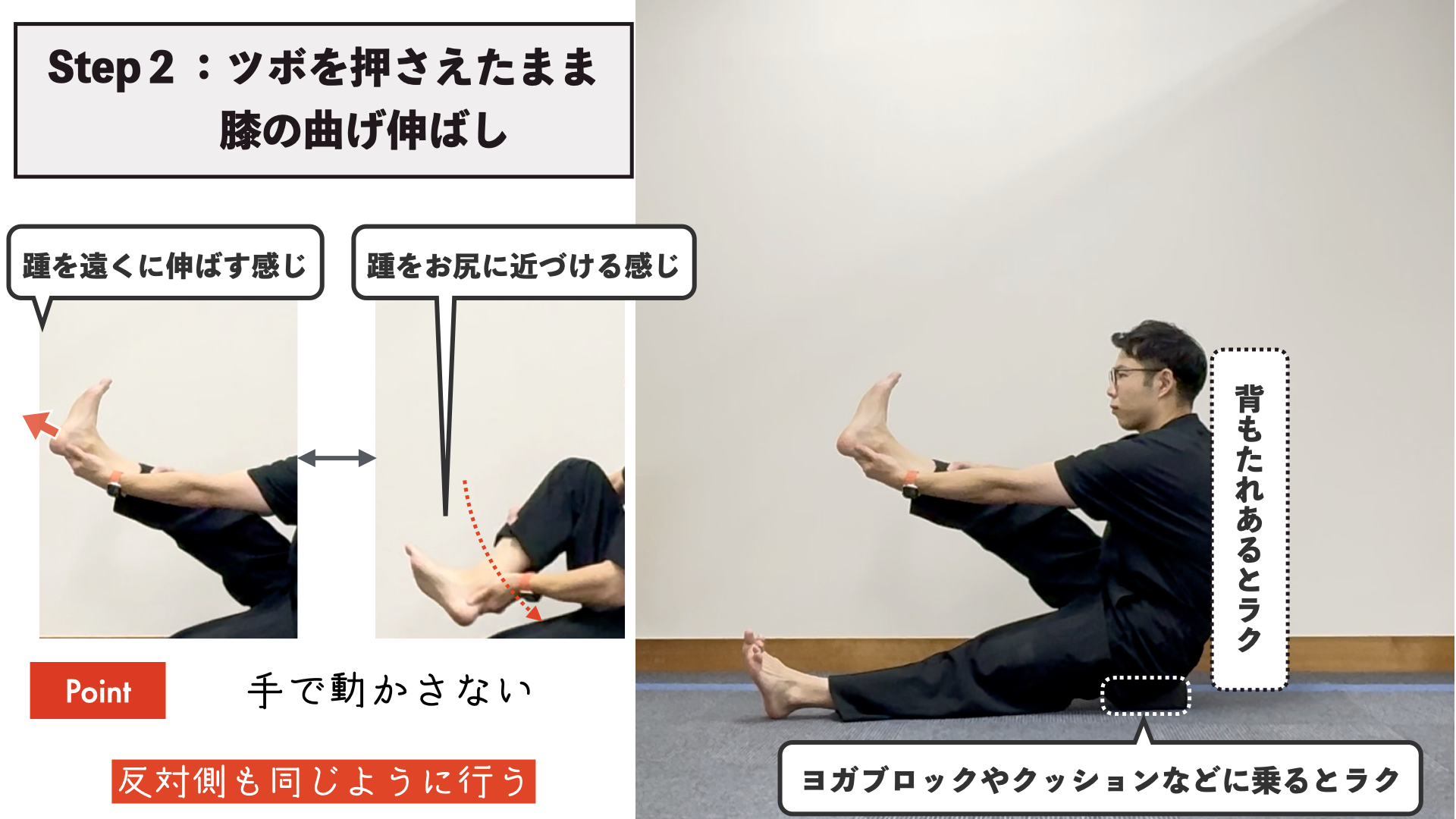

Step2:ツボを押さえたまま膝を曲げ伸ばし

ツボを押さえた状態で、かかとを遠くに伸ばしたり、お尻に近づけるようにして膝を曲げ伸ばしします。

かかとを遠くに伸ばすとき:足を遠くに伸ばすように動かします。

かかとをお尻に近づけるとき:膝を曲げる動きでかかとをお尻に近づけます。

動画だと手で動かしているように見えるかもしれませんが、実際には足の動きで行うように意識してください。

膝の曲げ伸ばしは、3回から4回程度行います。余裕がある方は5〜10回程度行うとより効果的です。

片側が終わったら、反対側も同じように行ってください。

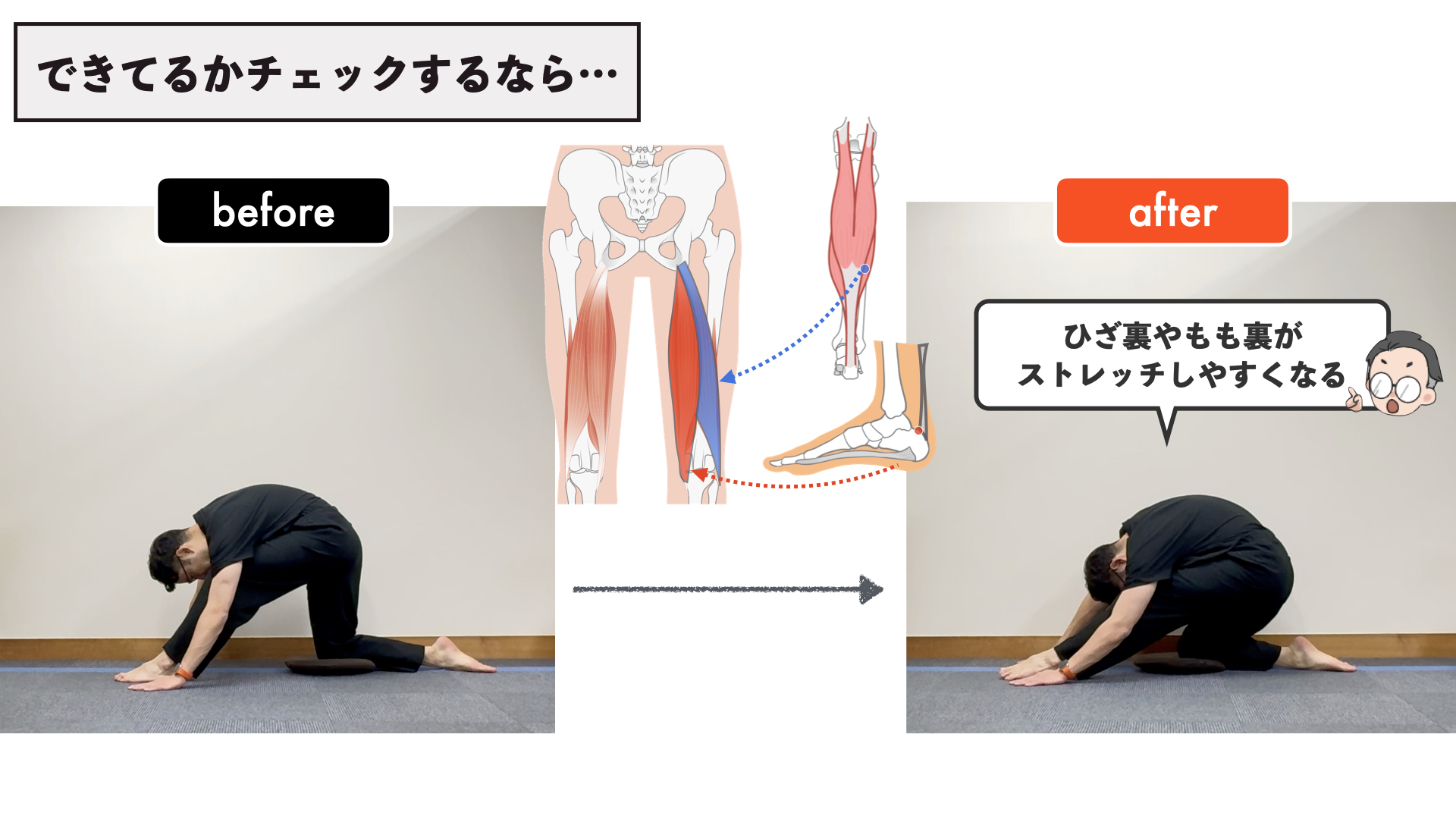

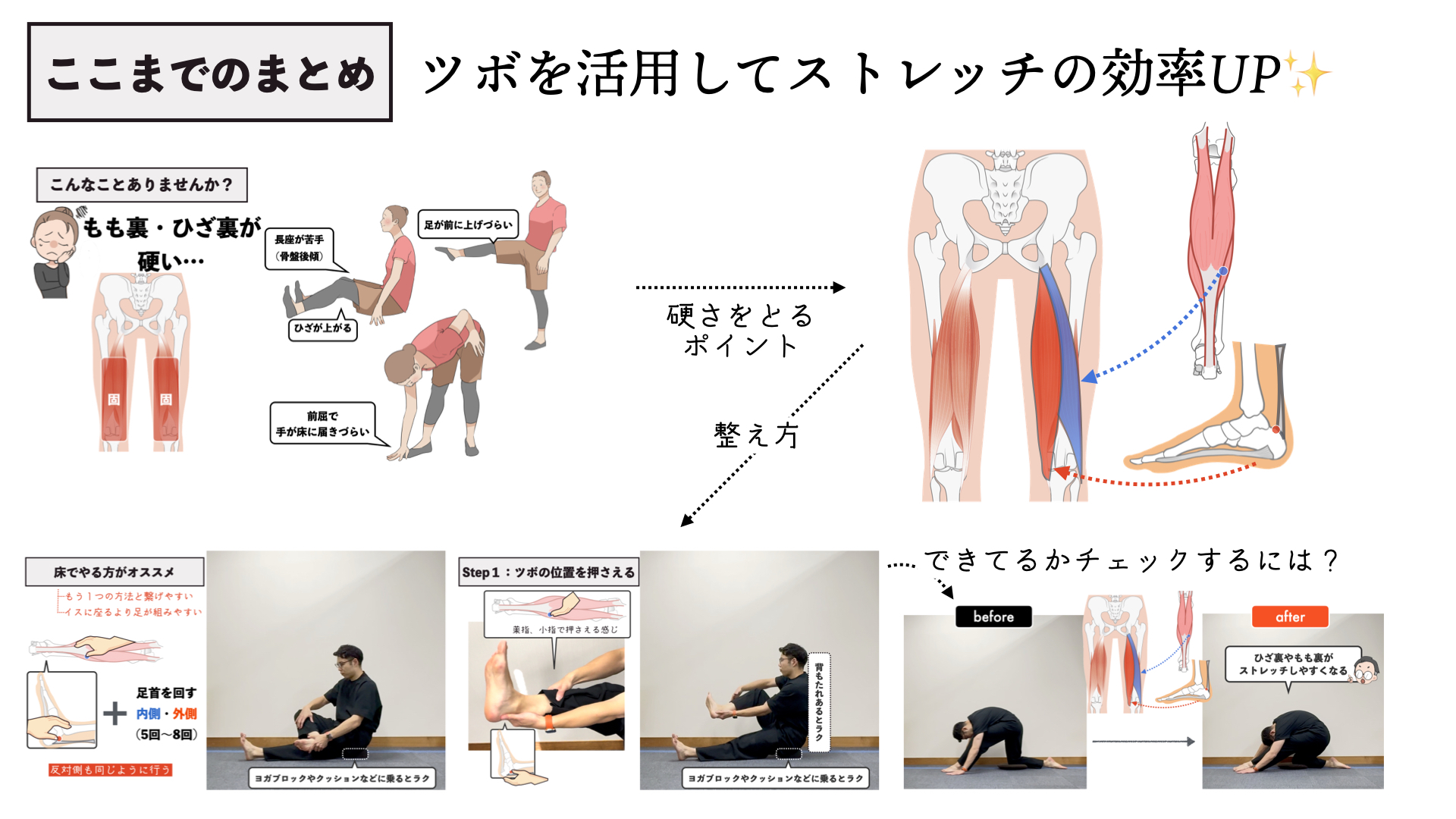

できてるかどうかチェックするなら

ツボの調整が「これでちゃんとできているのかな」と確認したい場合には、ハムストリングスのストレッチを行うと効果が分かりやすいです。

片膝を立てて、胴体と太ももをくっつけた状態でお尻を後ろに引いていきます。この動きで、もも裏の筋肉が伸びる限界の位置を確認してください。

ツボの調整を行う前と後で比べてみると、ツボの調整を行った後の方が、お尻が後ろに引きやすくなり、膝裏やもも裏がストレッチしやすく、伸ばしやすくなっているのが分かると思います。

ここまでのまとめ

ではここまでの話をまとめます。

「ツボを活用してストレッチの効率アップ」ということで、今回は、もも裏や膝裏の硬さを取るポイントとして、ふくらはぎの飛陽というツボとかかとの大鐘というツボを使いました。

整え方は、それぞれのツボを押さえた状態で足首を回したり膝の曲げ伸ばしをするという簡単な動きです。

もも裏のストレッチがなかなかうまくいかない場合は、ストレッチ前に試してみてください。効果的ですので、ぜひ取り入れてみてください!

ここまで、ハムストリングスの硬さを取ることに焦点を当て、どのツボを使えばよいのかという方法を紹介しました。

でも、実はその裏には体幹の問題や動きを邪魔する要因が隠れていることがあります。こうした視点を持って整えることで、もも裏だけを狙ったストレッチ以外の新たなアプローチが見えてきます。結果として、ストレッチの効率も向上するんですね。

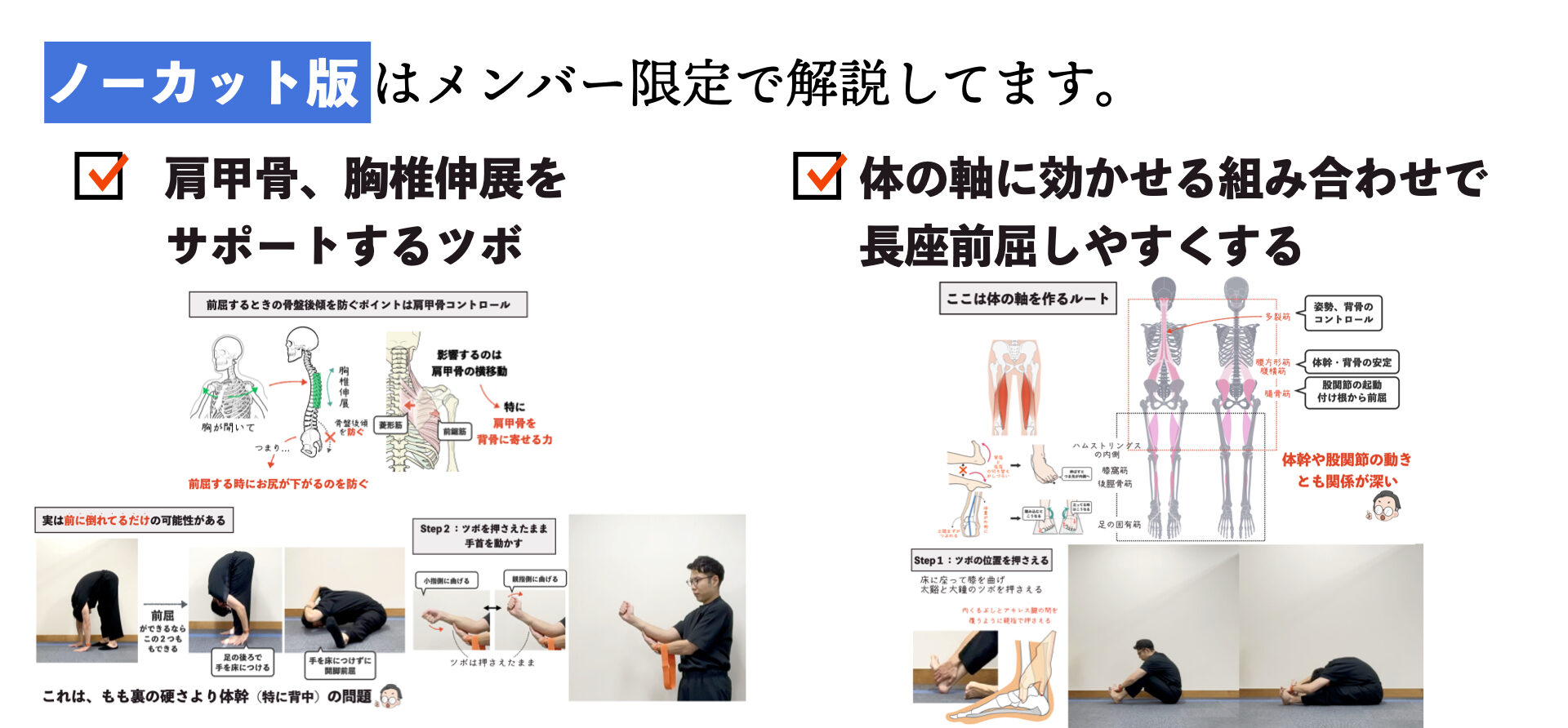

そこで、ノーカット版では後半で、ハムストリングスの動きを邪魔してしまう要因にアプローチするやり方についても解説します。

具体的には…

✅肩甲骨、胸椎伸展をサポートするツボ

✅体の軸に効かせる組み合わせで長座前屈しやすくする

肩甲骨、背中やコアマッスルへのアプローチが加わることで、より柔軟性アップに活かせるはずです。

続きが気になる方は、

▶︎専心良治・ラボ

でご覧いただけますので、ぜひチェックして続きをご覧ください。

以上参考になれば嬉しいです。