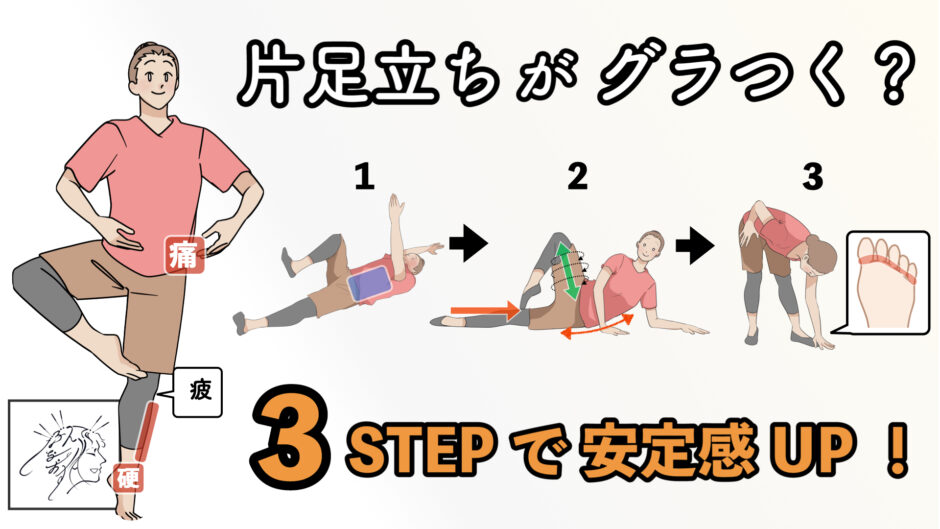

「パッセなど、片足で立つとなぜかグラついてしまう…」

「軸足にまっすぐ乗れない」

「注意されたところを直しているのに、安定しない」

そんな経験はありませんか?

実はこうした不安定さの裏には、自分でも気づかない ちょっとした体のズレや無意識のうちに起きている カバー動作 が隠れていることがあります。

今回の記事では、そうした「なんとなく不安定」の根本原因を紐解きながら、片足で安定して立てる体に整えるための3ステップをご紹介します。

片足で立ちづらい(パッセしづらい)時に起こる問題は

こんにちは。島田です。

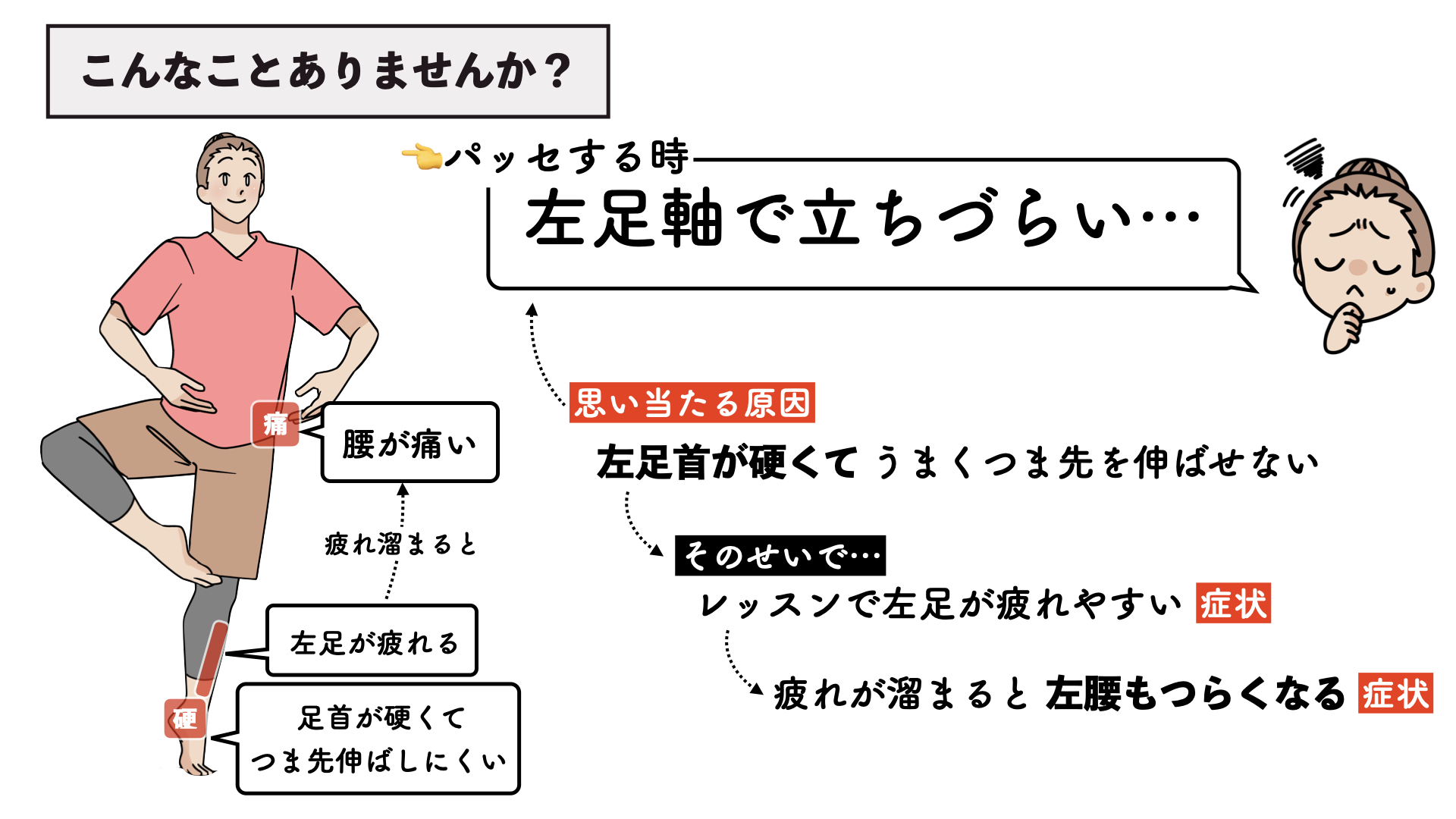

先日、お会いした方から「パッセをするときに、左足を軸にして立ちづらい」というご相談を受けました。

(パッセ:片足で立ち、もう片方の膝を横に向けるバレエのポーズ)

ご本人が思い当たる原因としては、左の足首が硬くてつま先をうまく伸ばせないこと。

そのせいで、

・レッスンの後半にかけて左足が疲れやすい

・疲れが溜まると左腰もつらくなってくる

とのことでした。

もしかしたら「似たような経験あるよ」という方もいるかもしれません。

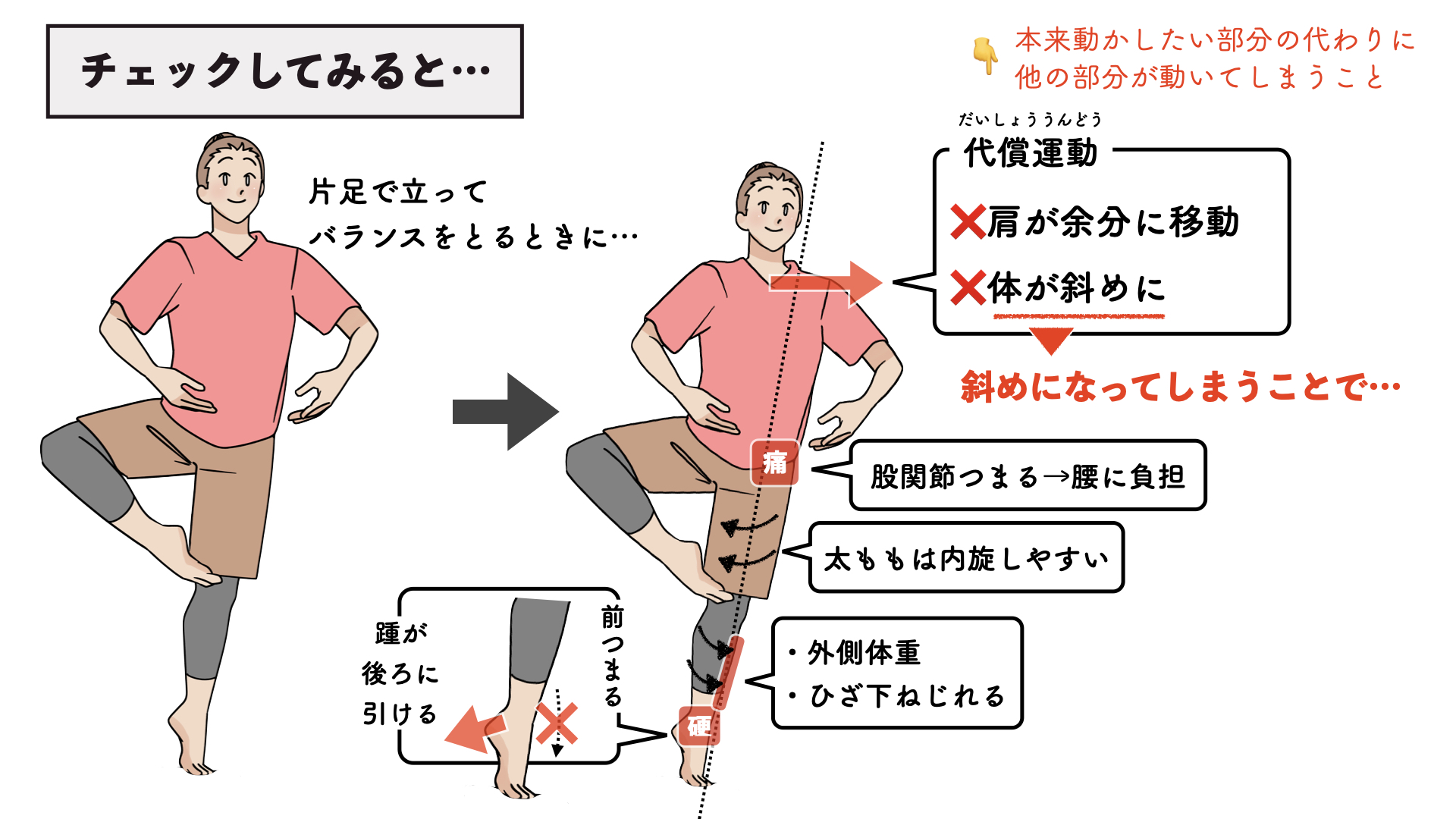

そこで、チェックしてみると、片足で立つときに肩が余分に横へ移動し、体が斜めになってしまっていました。これは代償運動(だいしょううんどう)といって、本来使いたい部分の代わりに他の部分が動いてしまう状態です。

体が斜めになると、それをかばうように他の場所が頑張ってしまいます。

その結果、次のような負担の連鎖が起きていました。

・股関節がつまって、腰に負担がかかりやすい

・バレエで必要な太ももの外旋(アン・ディオール)がやりづらく、太ももが内側に入ってしまう(内旋)

・膝から下が外側にねじれ、体重が足の外側にかかる

・かかとが後ろに引けて、足首の前側がつまってしまう

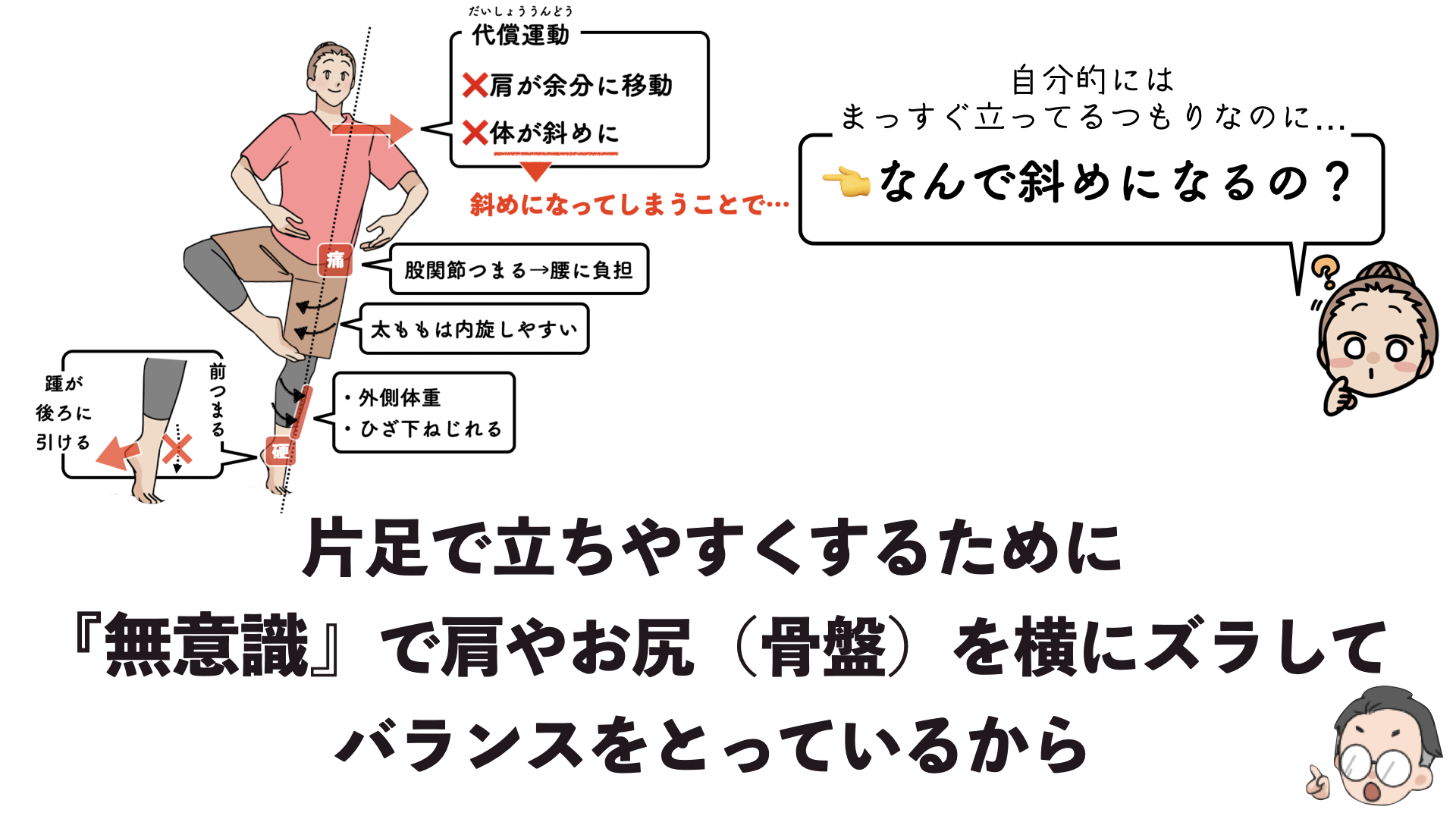

自分では『まっすぐ』のつもりが、なぜ体が斜めになるのか?

この話を聞いて、「自分ではまっすぐ立ってるつもりだけどな」と疑問に思うかもしれませんね。

実はこの「体が斜めになる」という状態、ご本人は自覚していないことが多いんです。

たとえば、片足で立ちやすくするために『無意識で肩やお尻(骨盤)を横にズラしてバランスをとっていること』があります。

ご自身では「まっすぐ」のつもりでも、実は少し傾いてしまっているんですね。

このズレを体の他の部分がカバーしようとすることで、股関節や腰、膝、足首などに連鎖的な負担がかかってきます。

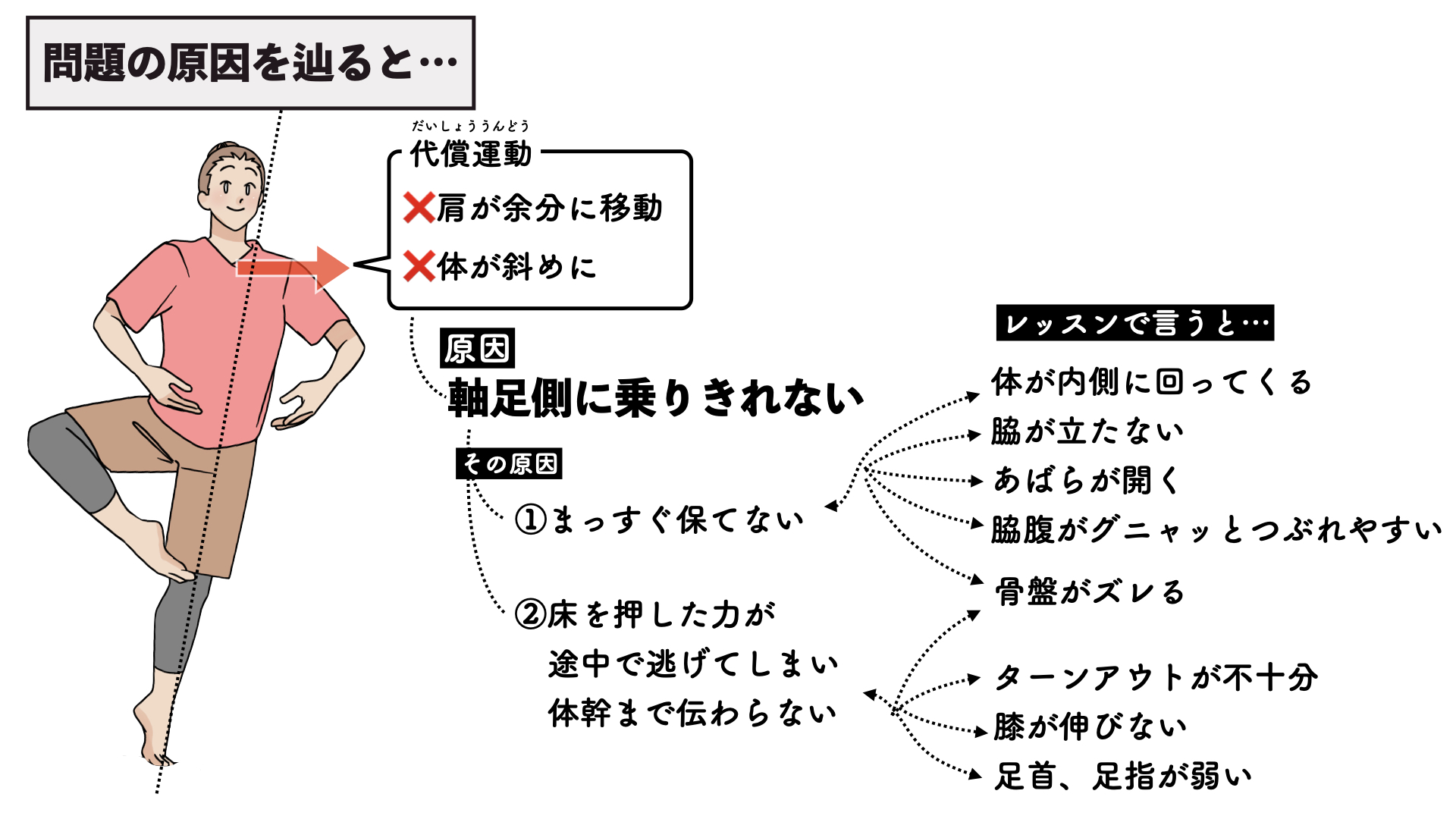

パッセなどの片足で立ちづらい原因

では、なぜこのように自分でも意識できないところで体がズレてしまうのか?

じつはここには、そもそも『(重心が)軸足にしっかり乗れていない』という問題があります。

片足で立つとき、体重がうまく乗らずにバランスを取ろうとすると、知らず知らずのうちに肩や骨盤がズレてしまうんです。

この「軸足に乗れない」状態が、ズレや代償運動を引き起こすきっかけになっているわけですね。

もう少し詳しく見ていくと、大きく2つの問題に分けられます。

1)まっすぐ立つ姿勢を保てない

2)床を押した力が途中で逃げてしまい、体幹まで伝わらない

バレエのレッスンでは「床を押して」とよく注意されますが、これがうまくいかないと、力が”のれんに腕押し”のようにスカッと抜けてしまうんですね。

バレエなどのレッスンでよくある問題との関係

とはいえ「まっすぐ立てない」「力が逃げる」と言われても、すぐにはピンとこないかもしれません。

実はこれらの問題、

・バレエのレッスンでよく耳にする注意や

・自分では別の問題だと思ってる部分

とつながってます。

それぞれがどう繋がっているのか。よくあるパターンを見ていきましょう。

【まっすぐ立てない影響が強めのタイプ】

・体が内側に回ってしまう

・脇が立たない(脇腹がつぶれる)👈と先生から言われる

・あばらが開く👈と先生から言われる

【床を押す力が逃げてしまう影響が強めのタイプ】

・ターンアウト(股関節の外旋)が不十分、付け根がつまる

・ひざが伸びきらない(ひざ曲がってるorひざ伸ばしてと注意される)

・足首や足指が弱い

骨盤がズレるはどちらでも共通です。

「(片足立ちで体が斜めになってる実感はないけど)これはあるかも…」と感じた方もいるんじゃないでしょうか?

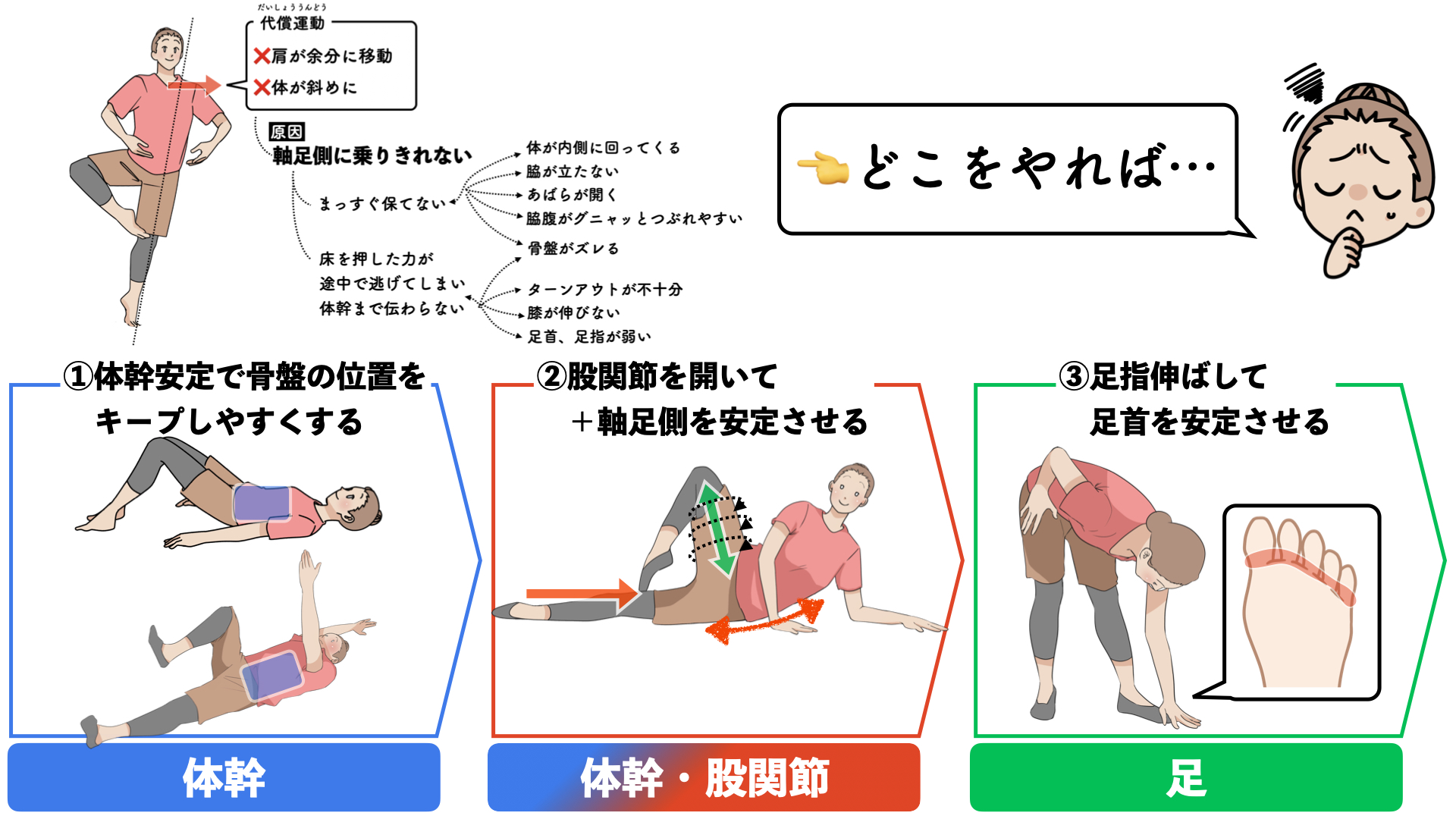

片足で立ちやすくする3ステップセルフケア

とはいえ、「範囲広くて、どこをケアすればいいの?」って思いますよね。

そこでココからは、この問題を解消するための3つのセルフケアを、効果的な順番(ステップ)でご紹介します。

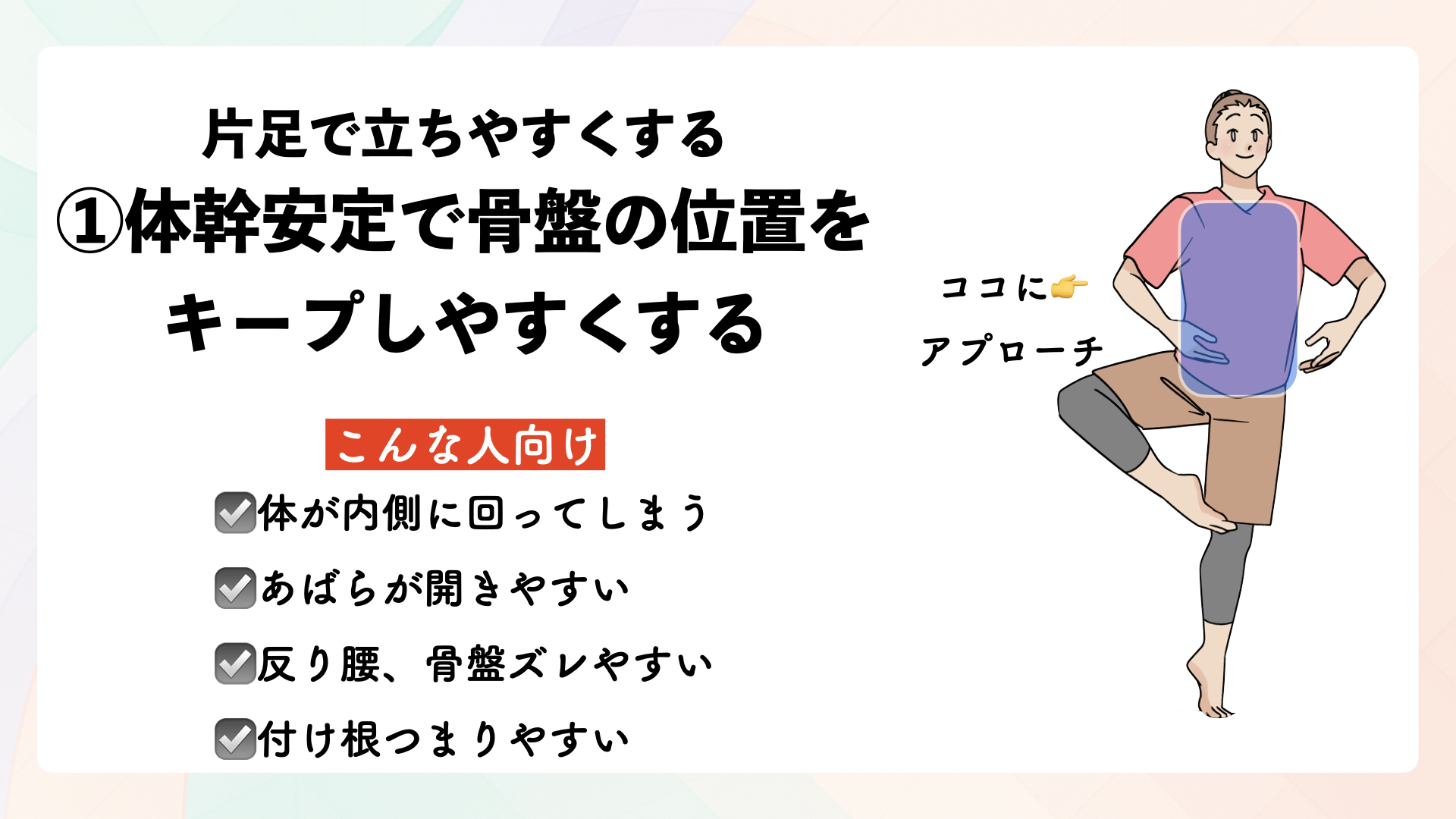

ステップ1:体幹を安定させ、骨盤の位置をキープしやすくする

ステップ2:横向きに寝て股関節を開き、軸足を安定させる

ステップ3:足指を伸ばし、足首を安定させる

それぞれ詳しく解説していきます。

ステップ1:体幹を安定させ、骨盤をキープする

まずは、片足立ちの基本となる体幹と骨盤の安定性を高めます。 特に、こんなお悩みにピンとくる方におすすめです。

・片足で立つと、体が内側に回ってしまう

・あばらが開きやすい

・反り腰を指摘される、または片足立ちで骨盤がずれやすい

・足の付け根が詰まりやすい

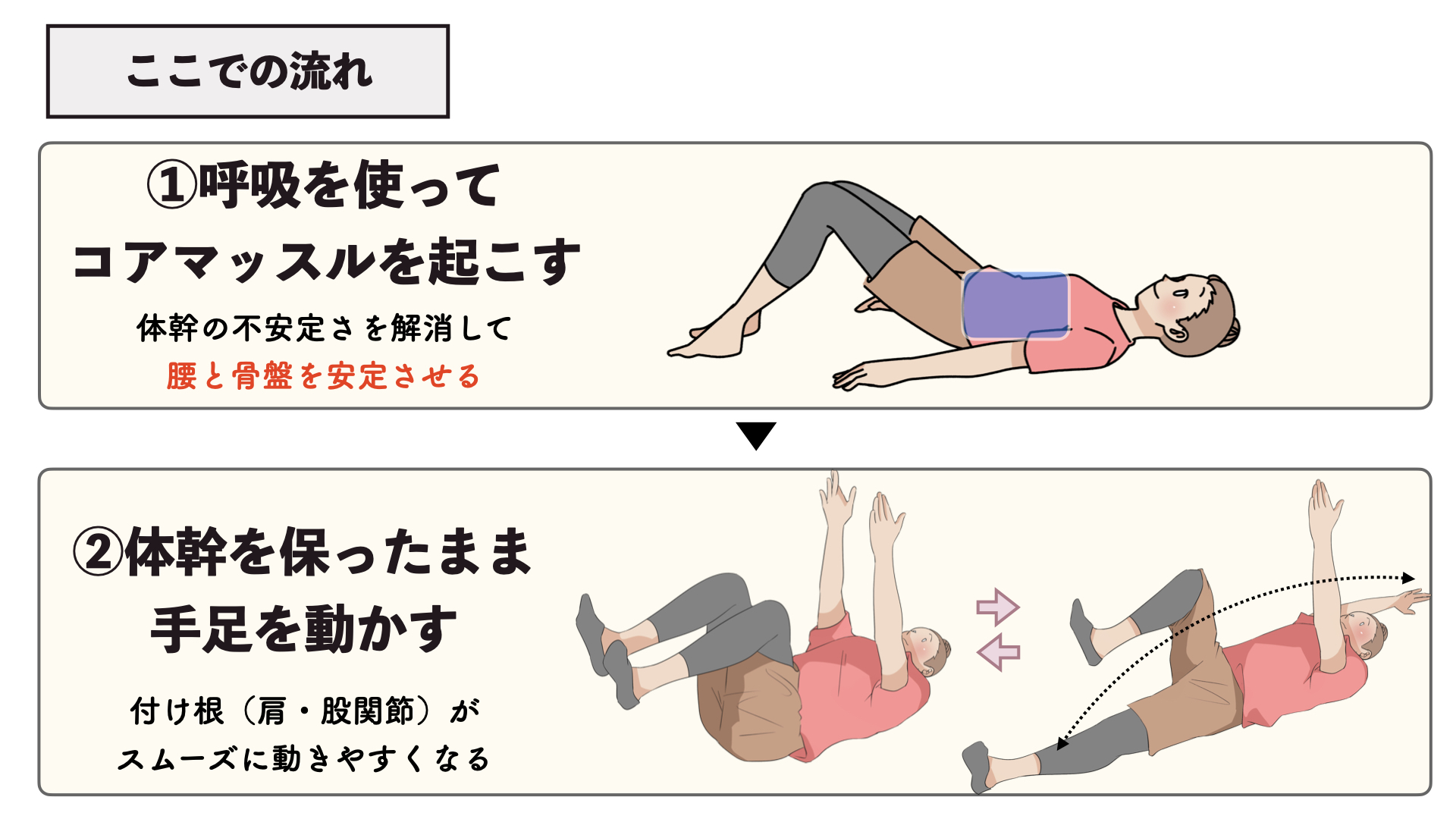

このステップは、効果を高めるため2段階の構成になっています。

まずは、仰向けに寝た状態で、呼吸を使ってコアマッスルを起こすこと。 そのあとで、体幹を保ったまま手足を動かすエクササイズを行うことで、足の付け根がスムーズに動きやすい状態をつくっていきます。

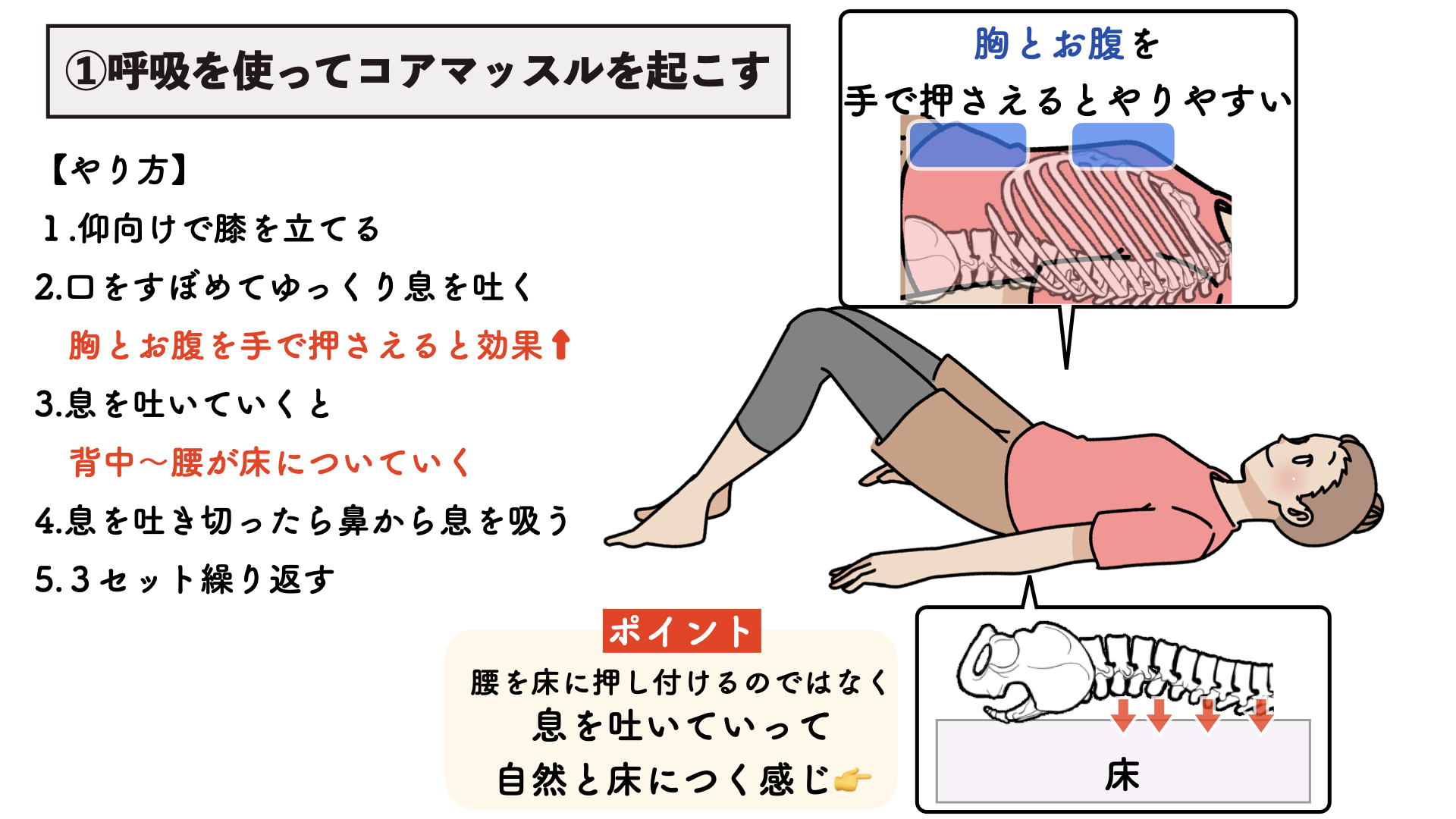

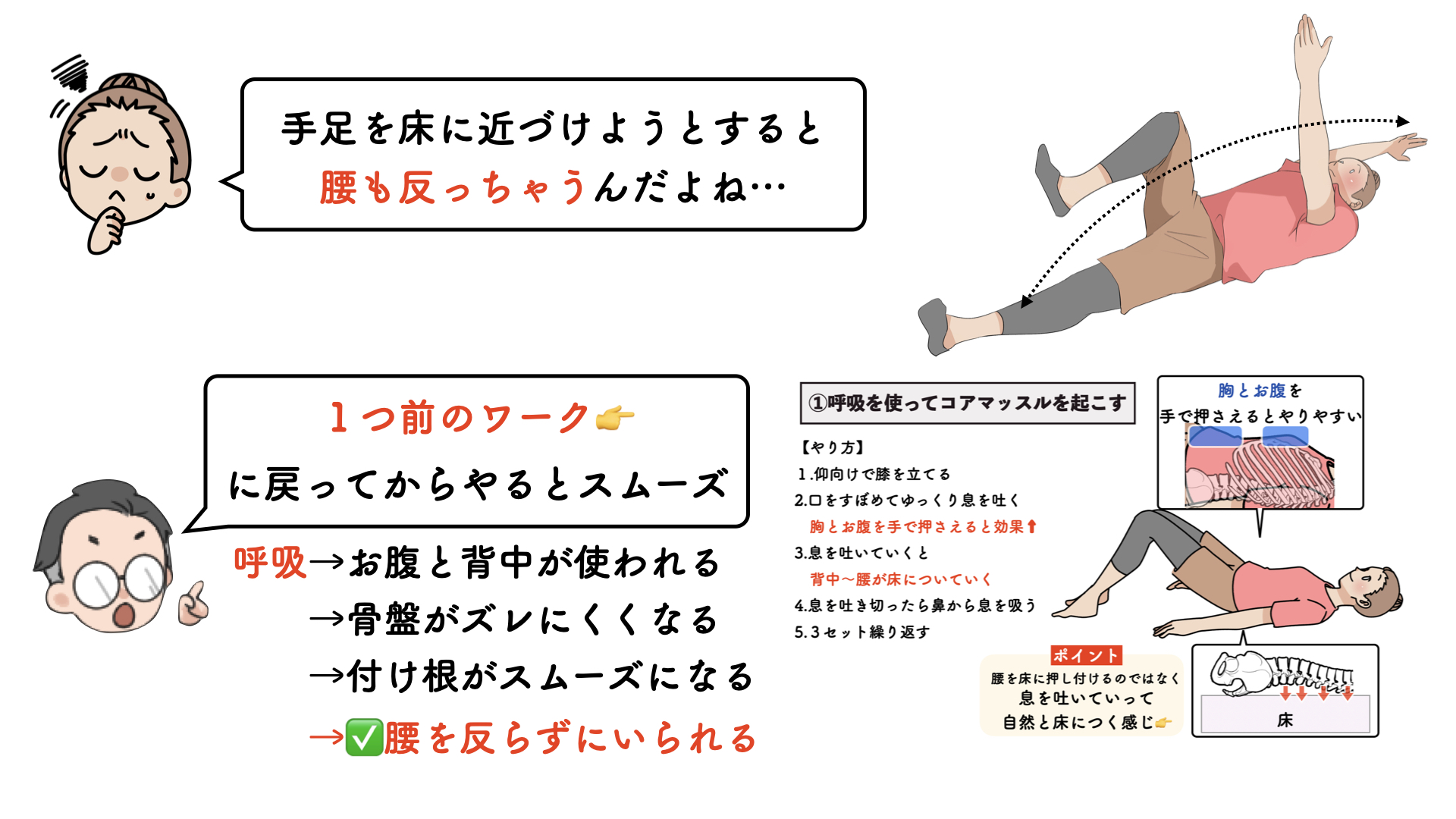

パート① 呼吸でコアを起こす

では具体的なやり方をお話しします。

まずは、呼吸を使ってコアマッスルを起こす方法です。

①仰向けになって、ひざを立てます。

②口をすぼめて、ゆっくりと息を吐いていきます。

このとき、胸とお腹を手で押さえるようにすると、より効果的です。

③息を吐いていくと、背中から腰が、自然と床に近づいていきます。

ポイントは「押しつけない」こと。力で床に押しつけるのではなく、

吐く息で背中〜腰がじんわり床についていく感じです。

④吐ききったら、鼻から息を吸います。

⑤この流れを、3セット繰り返します。

パート② 手足を動かすワークへ

次に、体幹を安定させたまま、手足を動かすエクササイズに進みます。

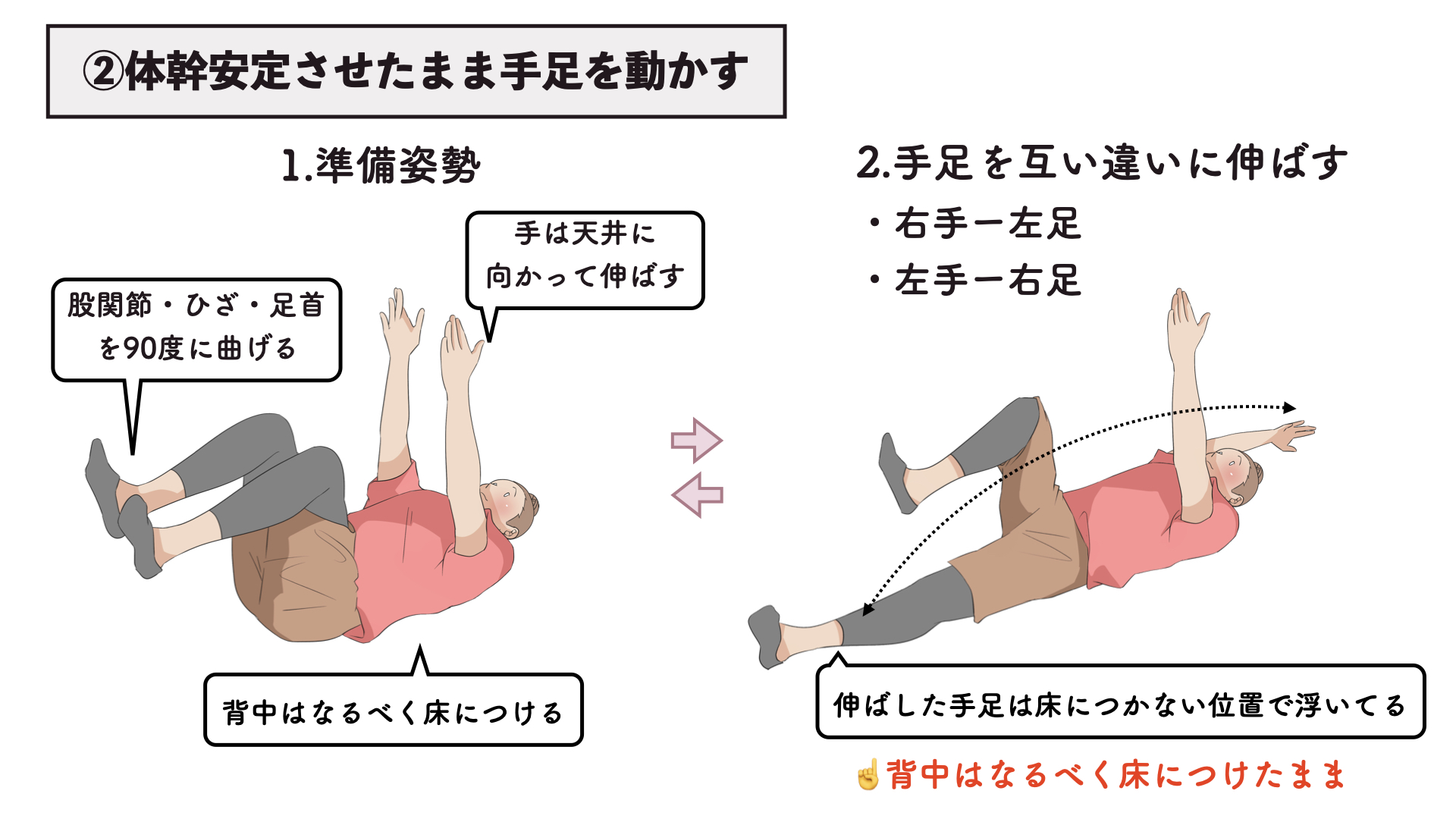

①まずは準備姿勢です。

・仰向けに寝て、手を天井方向に伸ばします。

・股関節、ひざ、足首はすべて90度に曲げます。

・背中はできるだけ床につけておきましょう。

②そこから、手足を互い違いに伸ばしていきます。

・右手を伸ばすときは、左足を伸ばす。

・左手を伸ばすときは、右足を伸ばす。

というように、手足を同時に伸ばしていきましょう。

ポイントは、手足が床ギリギリで浮いている位置で止めること。

地面につけないようにキープします。

このとき、背中〜腰はなるべく床から浮かないように保ってください。

手足を伸ばすと腰が反ってしまう場合は?

でもこの時に、「手足を床に近づけようとすると、腰も反っちゃうんだよね」って言う方もいると思います。

その場合はですね。無理せず、一つ前の「呼吸ワーク」に戻ってやり直してみましょう。

1つ前のワーク呼吸を使ってコアマッスルを起こすワークに戻ってから再度この体感を保ったまま手足を動かすワークに戻ってもらうとスムーズです。

息を使ってお腹と背中を意識的に使える状態をつくってから、もう一度このワークに戻ると、腰を反らさずに行える部分が増えるはずです。

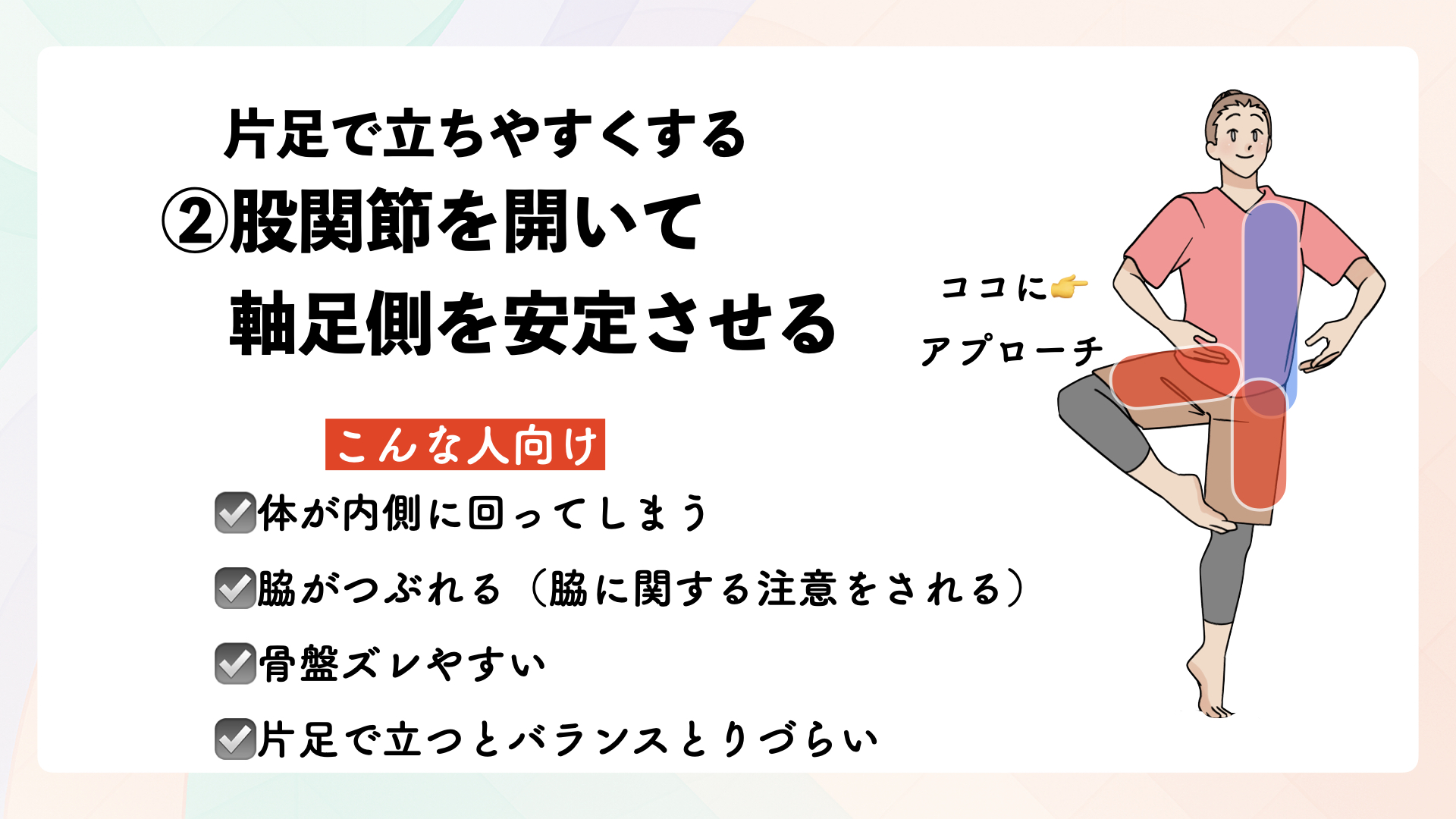

ステップ2:股関節を開き、軸足を安定させる

次に、片足で立つときの軸足を安定させます。特に、こんなお悩みにピンとくる方におすすめです。

・片足で立つと、体が内側に回ってしまう

・脇が潰れる、または脇に関する注意をよく受ける

・片足立ちで骨盤がずれやすい

・片足で立つとバランスが取りづらい

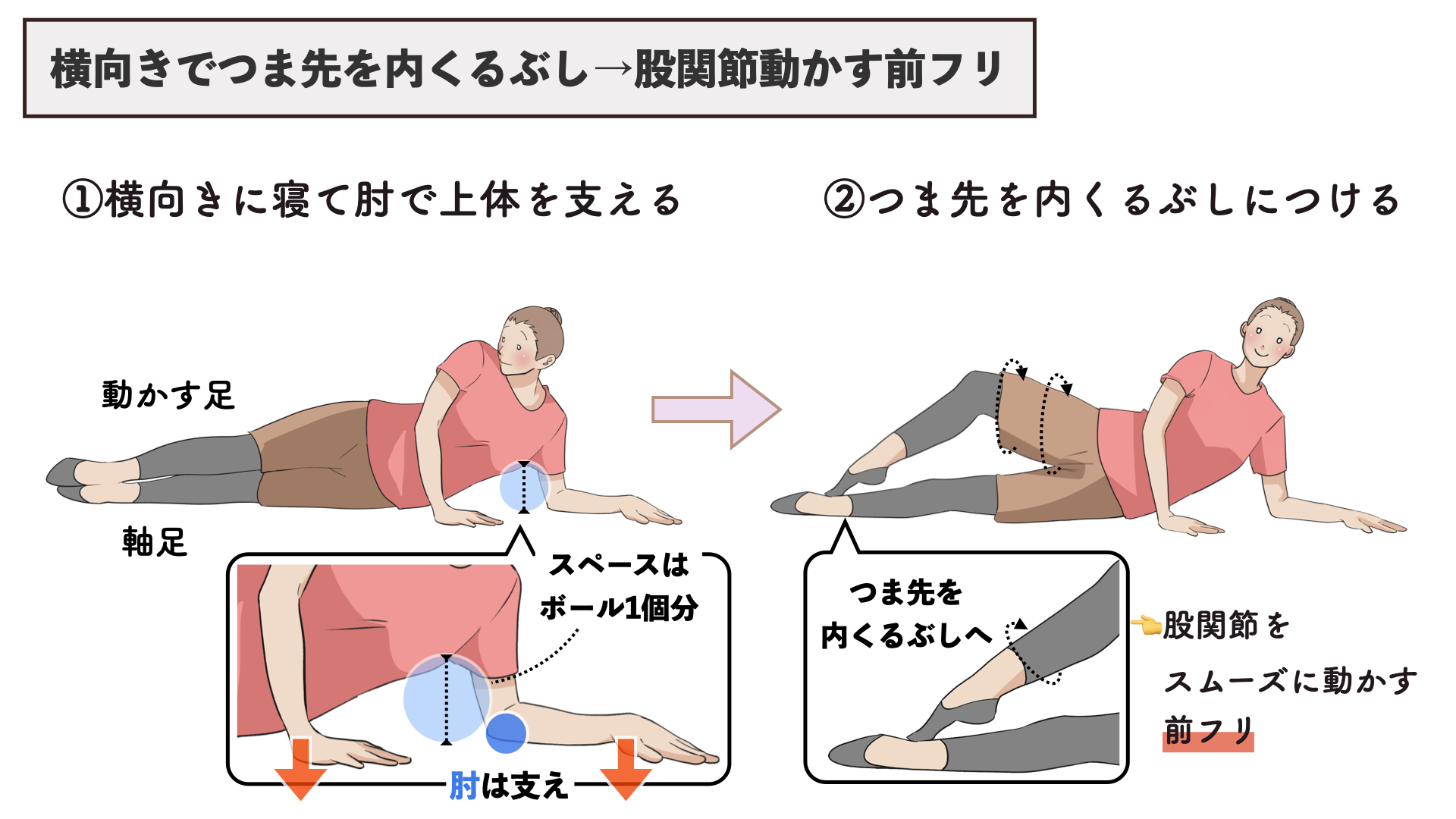

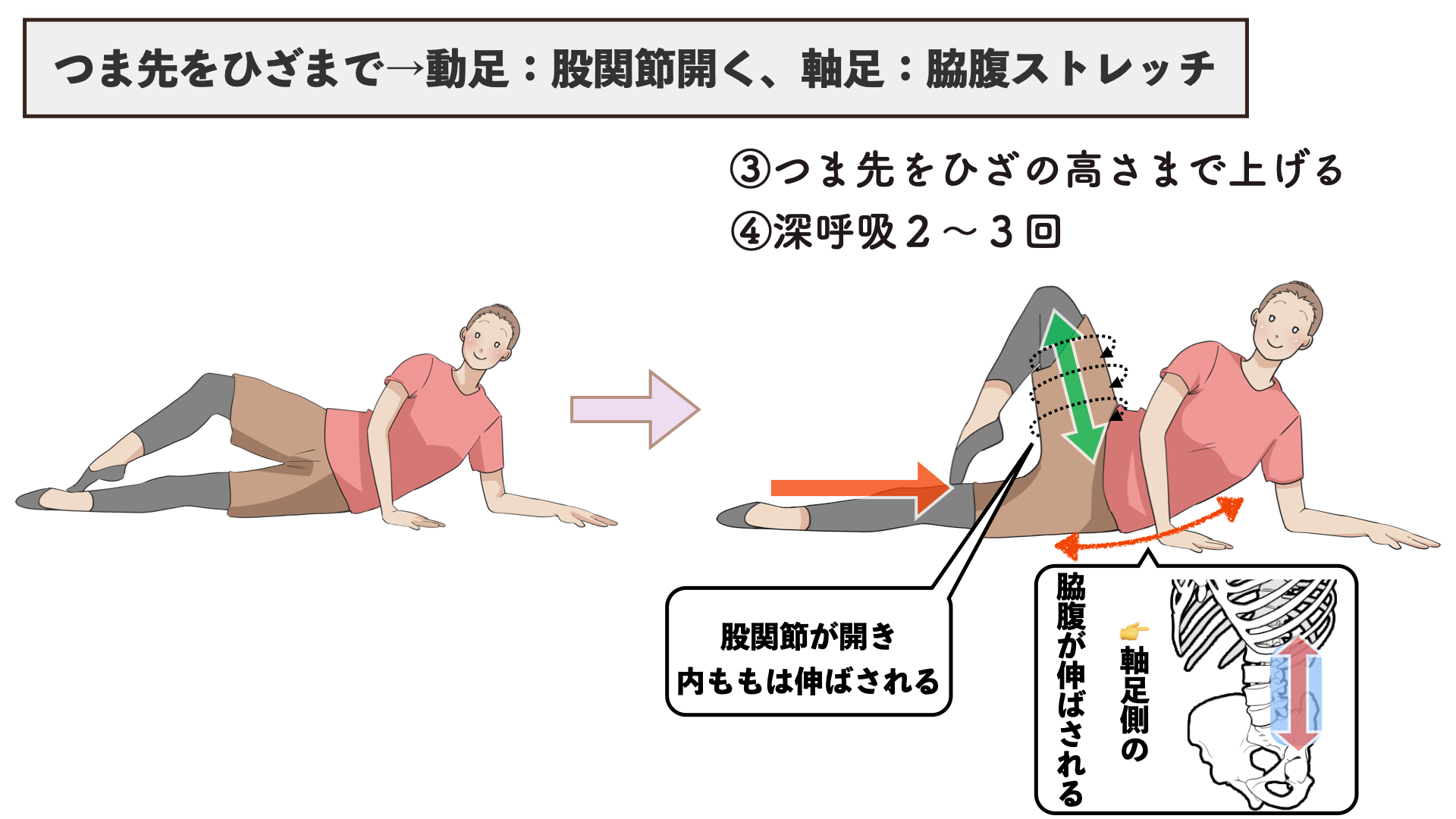

やり方)

①横向きに寝て、下側の肘で上体を支えます。このとき、床と脇の間にボールが1個入るくらいのスペースを作るのがポイントです。下側の手で床を軽く押すと、姿勢が安定します。

②上の足のつま先を、下の足の内くるぶしにつけます。これは、付け根が力むのを防いで、股関節をスムーズに動かすための前フリです。

③そこから、つま先を内くるぶしに沿わせながら、膝の高さまで引き上げていきます。この動きで股関節が自然に開き、内ももがストレッチされます。

④この時、骨盤がぐらつかないように体を支えることで、軸足側の脇腹(床側)が自然と伸びます。その伸びを感じながら、ゆっくりと深呼吸を2〜3回繰り返します。

⑤反対側も同じように行います。

このワークを行うことで、肩と骨盤が安定してズレにくくなり、股関節の詰まりも減るため、片足で立ったときのぐらつきが減り、姿勢を保ちやすくなります。

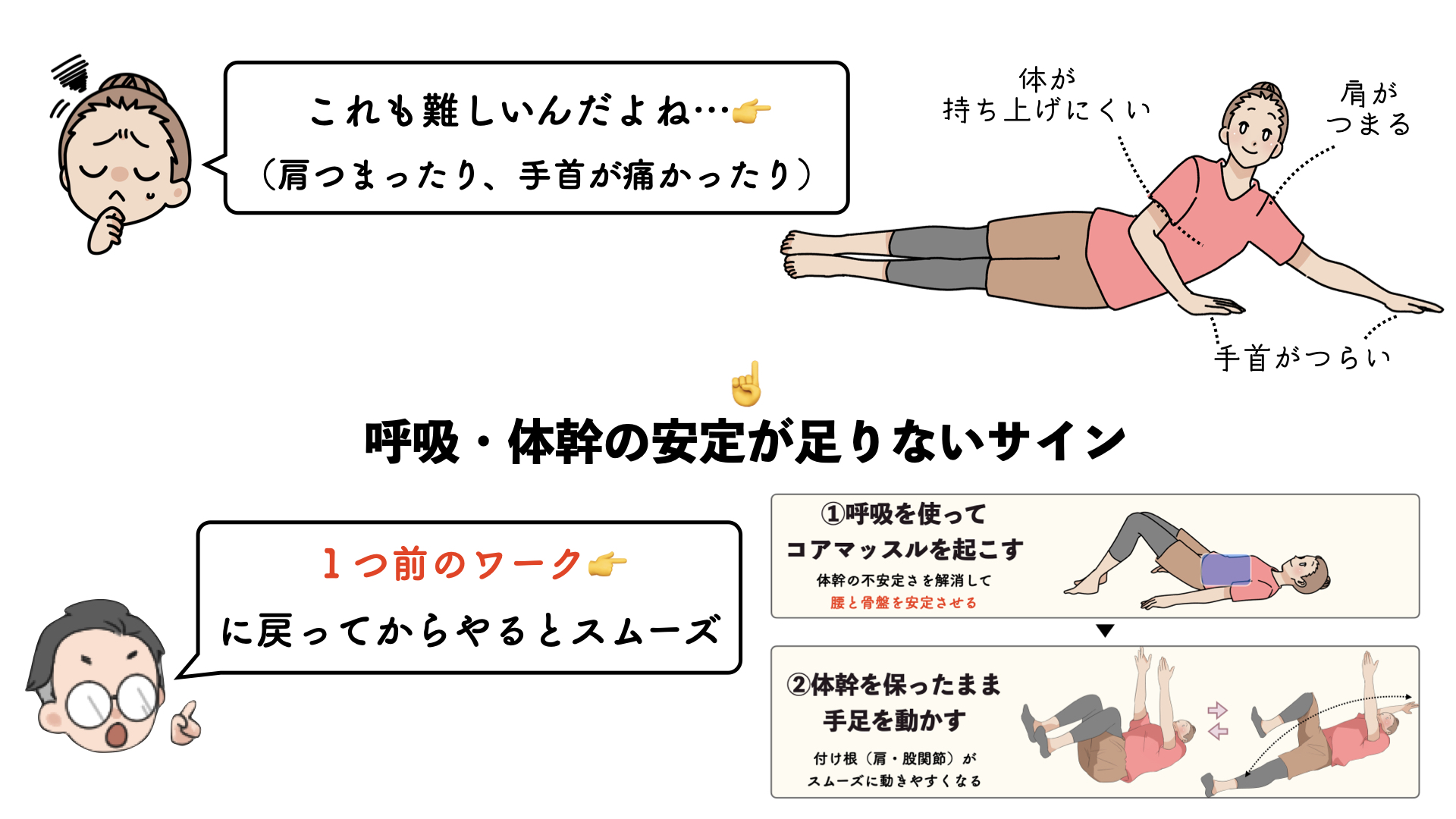

💡うまくいかない場合は?2段階の対策

「横向きのパッセの姿勢でバランスが取れない」「足を上げようとすると肩に力が入ってしまう」という方もいるでしょう。

実は、そのぐらつき自体が、片足で立ったときに体が内側に回ってしまうサインなんです。

そんな方のために、対策として体の横を伸ばす方法を紹介します。

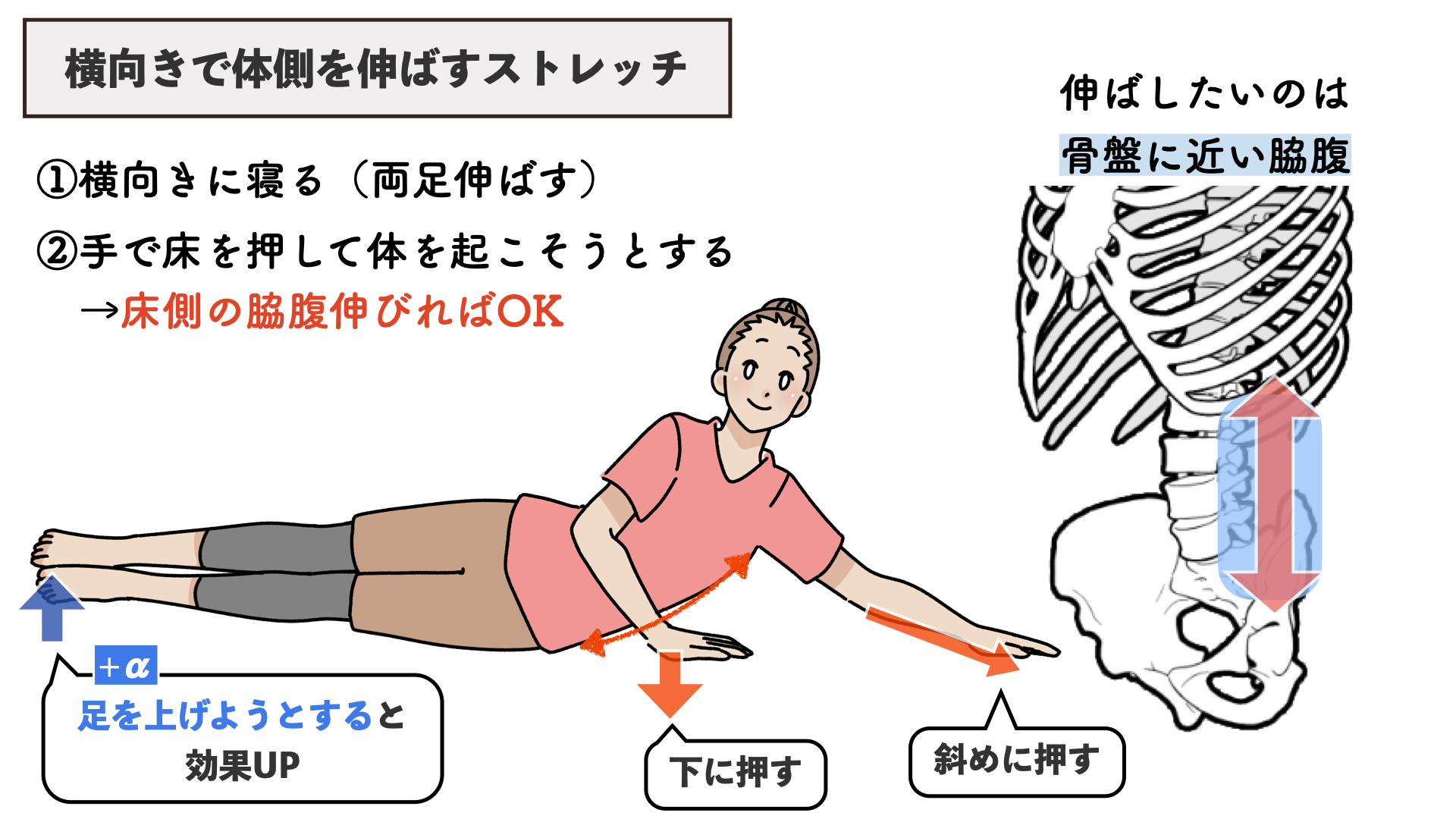

対策1)体側を伸ばすストレッチ

①床に横向きに寝て、両足を伸ばします。

②両手を使って床を押し、体を起こします。押し方のコツは、上側の手は真下に、下側の手は斜め前方に向かって押すことです。

③床側の脇腹(骨盤に近い部分)が伸びていればOKです。

もし余裕がある方は、ここから足を少し上げてみると、より効果が高まります。

対策2)ステップ1に戻ってから再チャレンジ

もし、この方法でも肩が詰まったり手首が痛かったりする場合は、そもそも体幹の安定が足りていないサインです。その際は、ステップ1の「体幹を安定させる」ワークに戻ってからもう一度やってみてください。

体幹が安定していることで、負担が減ってやりやすくなります。

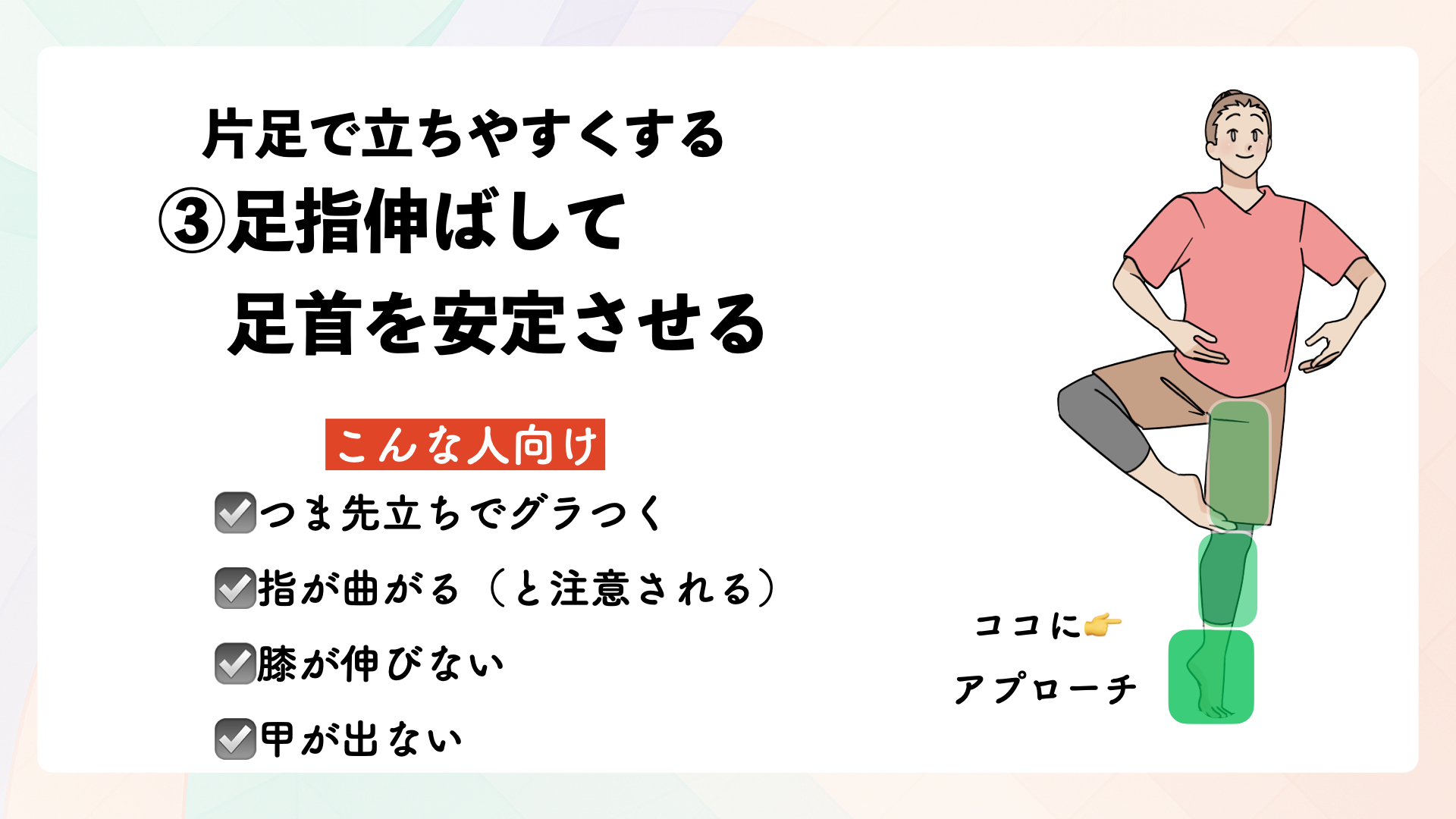

ステップ3:足指を伸ばし、足首を安定させる

そして仕上げは、足指を伸ばして足首を安定させます。特に、こんなお悩みにピンとくる方におすすめです。

・つま先立ちでぐらついてしまう

・つま先立ちをすると、足指が曲がってしまう(👈先生から注意される)

・膝が伸びない

・足の甲が出ない

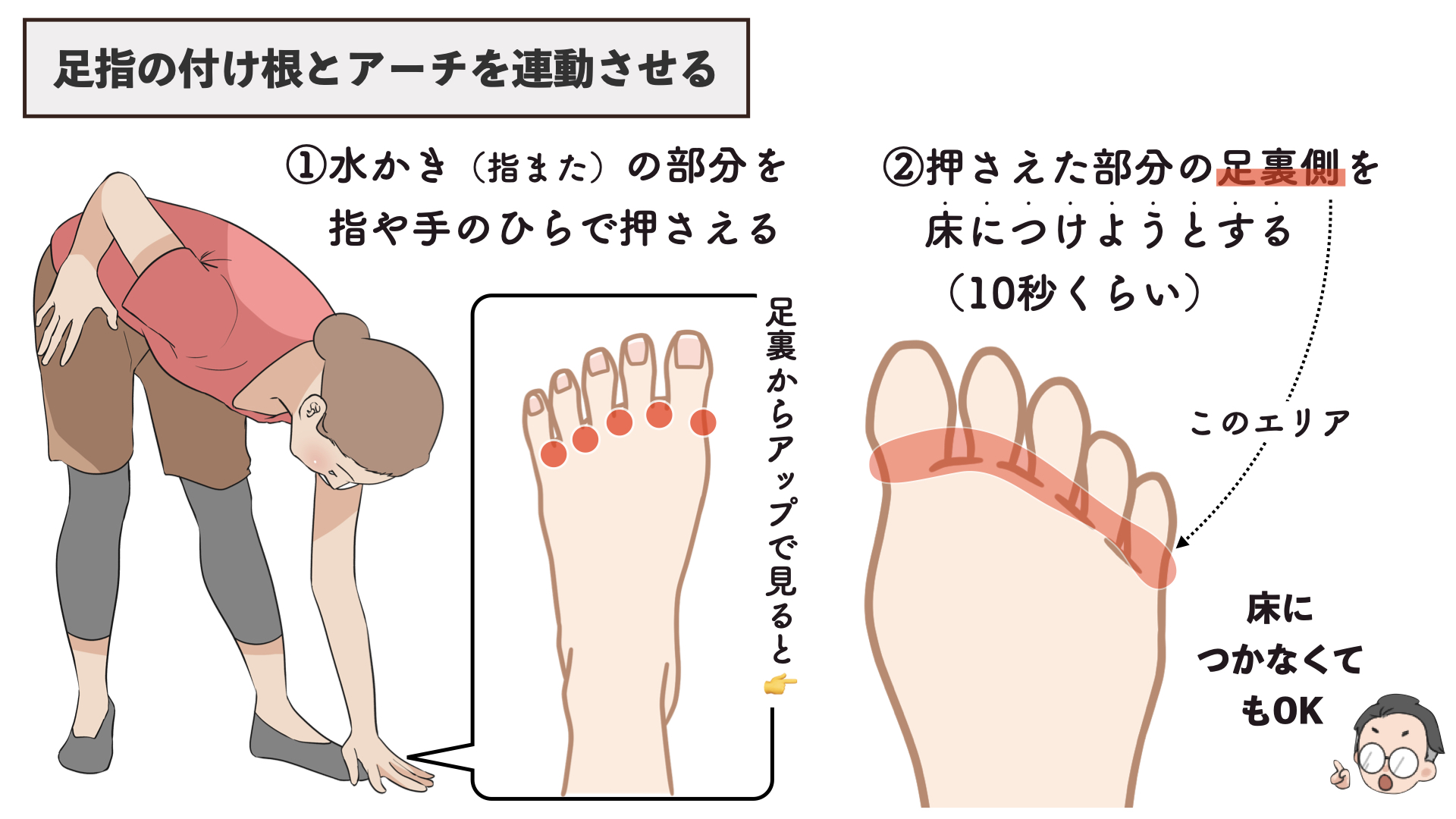

やり方)

この方法は、立った状態、または椅子に座った状態で行います。

①足の指の付け根(水かきの部分)を、上から指や手のひらで押さえます。

②押さえた部分の足裏側を、『床につけよう』と意識します。

そのまま10秒くらい深呼吸しながら待ちます。

人によっては「足裏にうっすら力が入る」感じがあるかもしれません。

ただ、この部分は実際に床につけるのが難しく、慣れないうちは正直「できている感」はあまりないと思います。でも、床につかなくても大丈夫です。水かき部分の裏側を床につけようと命令を送り続けること自体に効果があります。

セルフケアではあるんですけど、どちらかというと普段使われてない能力を開発する感じに近いです。

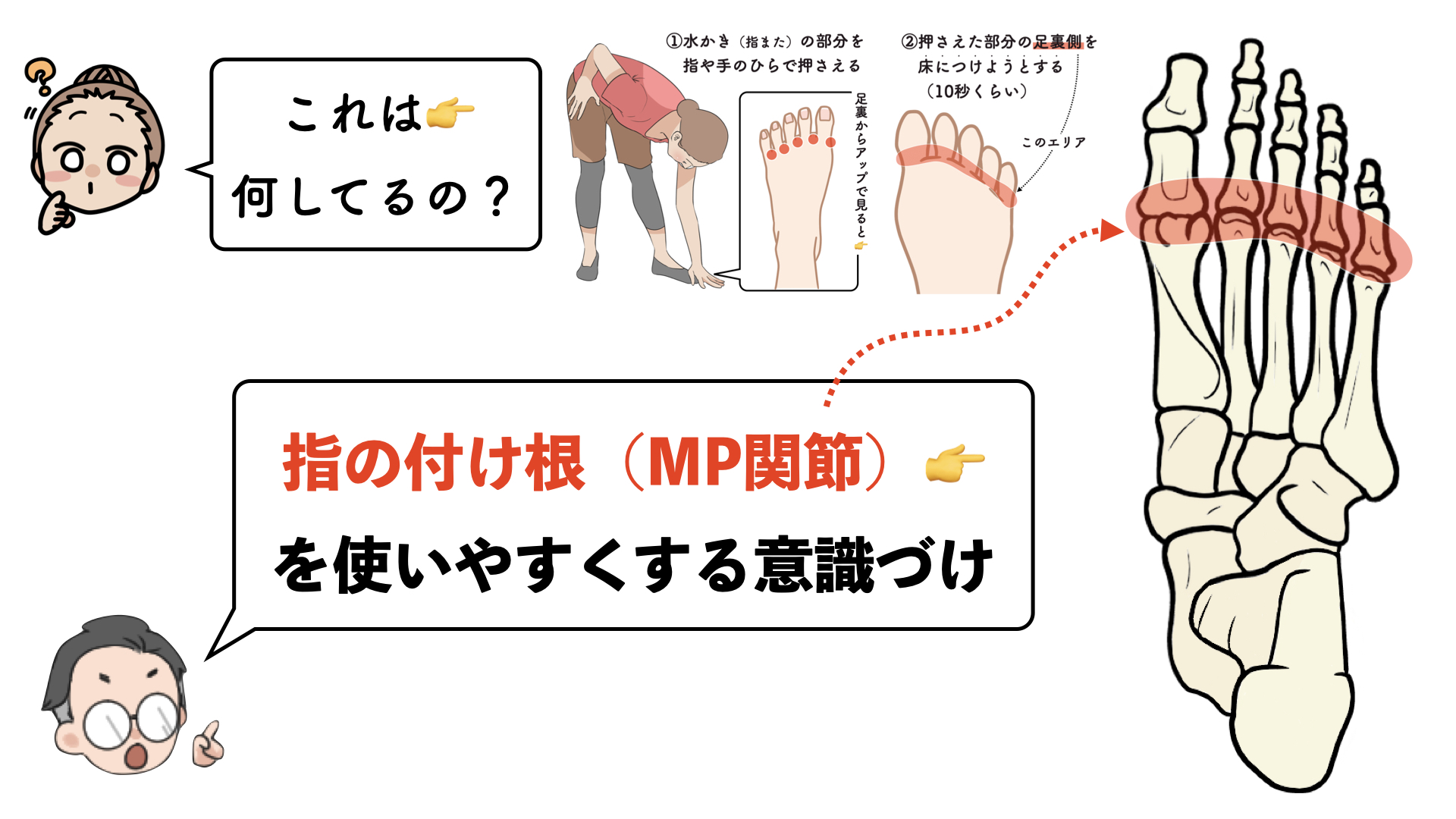

なぜこれが効くのか?

少し解剖学的な話をすると、これは指の付け根の関節(MP関節)を使いやすくするための意識付けです。

ここが使えるようになると、足首が安定し、軸足に乗りやすくなります。

つま先立ちをしたときにMP関節が使えると、

・足指がまっすぐ伸びやすくなる

・土踏まず(足のアーチ)が引き上がる

・足首の前側が伸びやすくなる

といった効果があるので、足首の詰まりを取って片足で立ちやすい状態を作ることができるんですね。

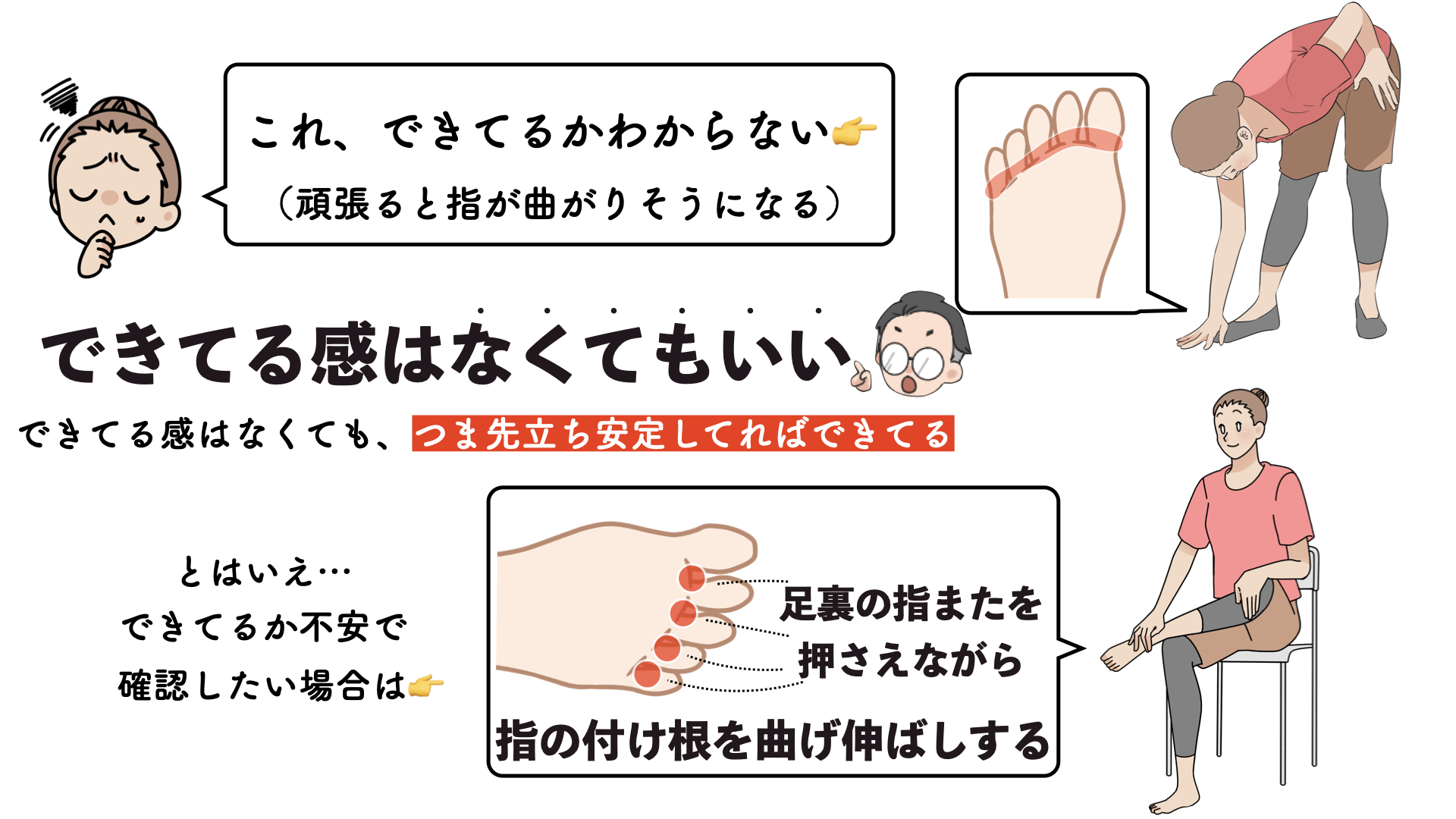

💡 できているか不安な場合の別バージョン

でも、「命令を送る感覚がよく分からない…」という方もいるでしょう。

結論から言うと、やっている最中に感覚がなくても、ワークの前後でつま先立ちがしやすくなっていれば、きちんとできています。

もし、できているか確認したい場合は、椅子に座って次のやり方を試してみてください。

①足裏の指の付け根(水かき部分)を指で押さえます。

②その状態で、指の付け根を曲げ伸ばす動きを繰り返します。

こうすると、今まで使えていなかった指の骨の根元が動いて、付け根から曲げやすくなります。

これを片足だけ行い、ワークをしていない足と「つま先の伸ばしやすさ」や「つま先立ちのしやすさを比べてみると、効果を実感しやすいです。

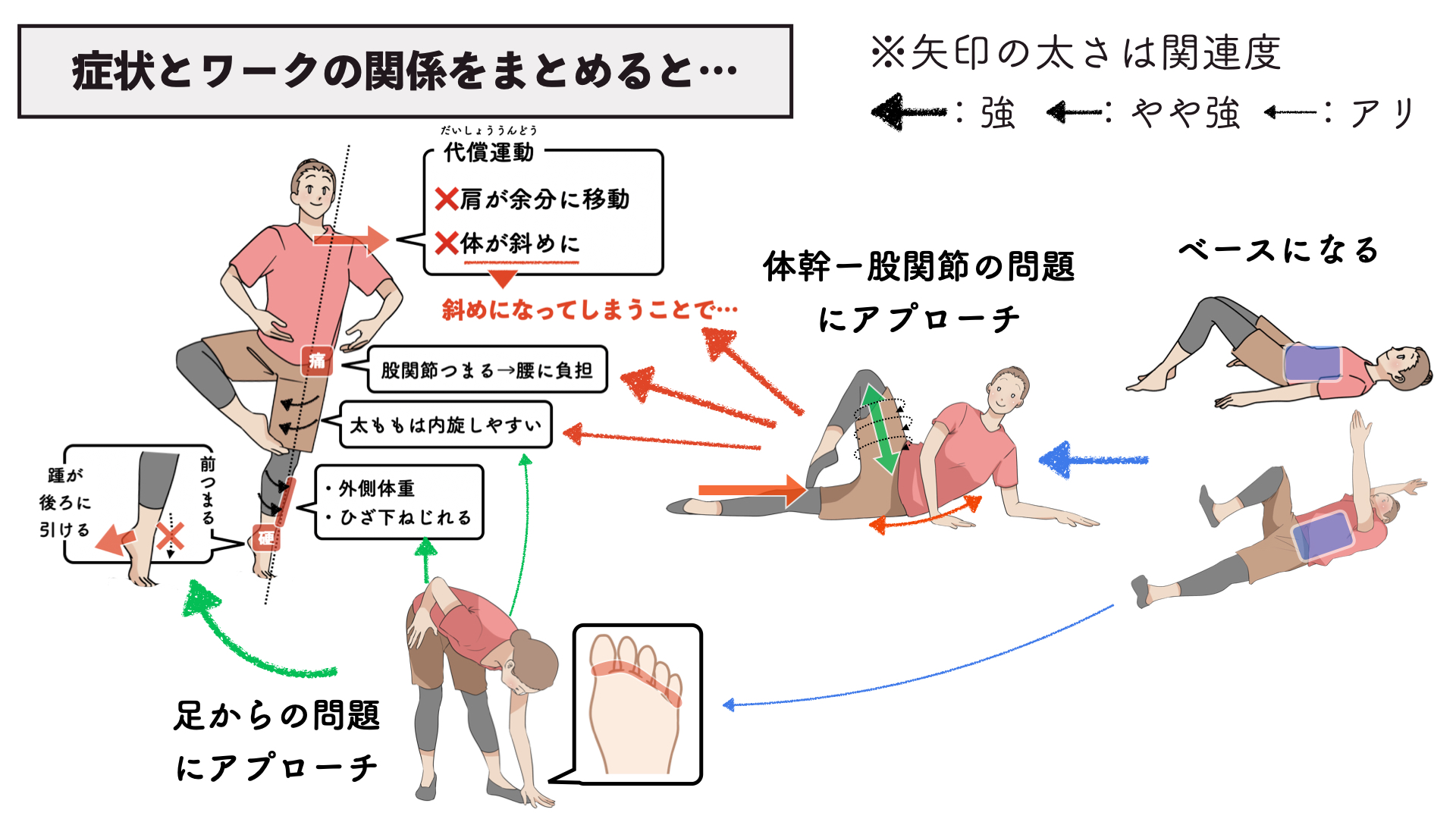

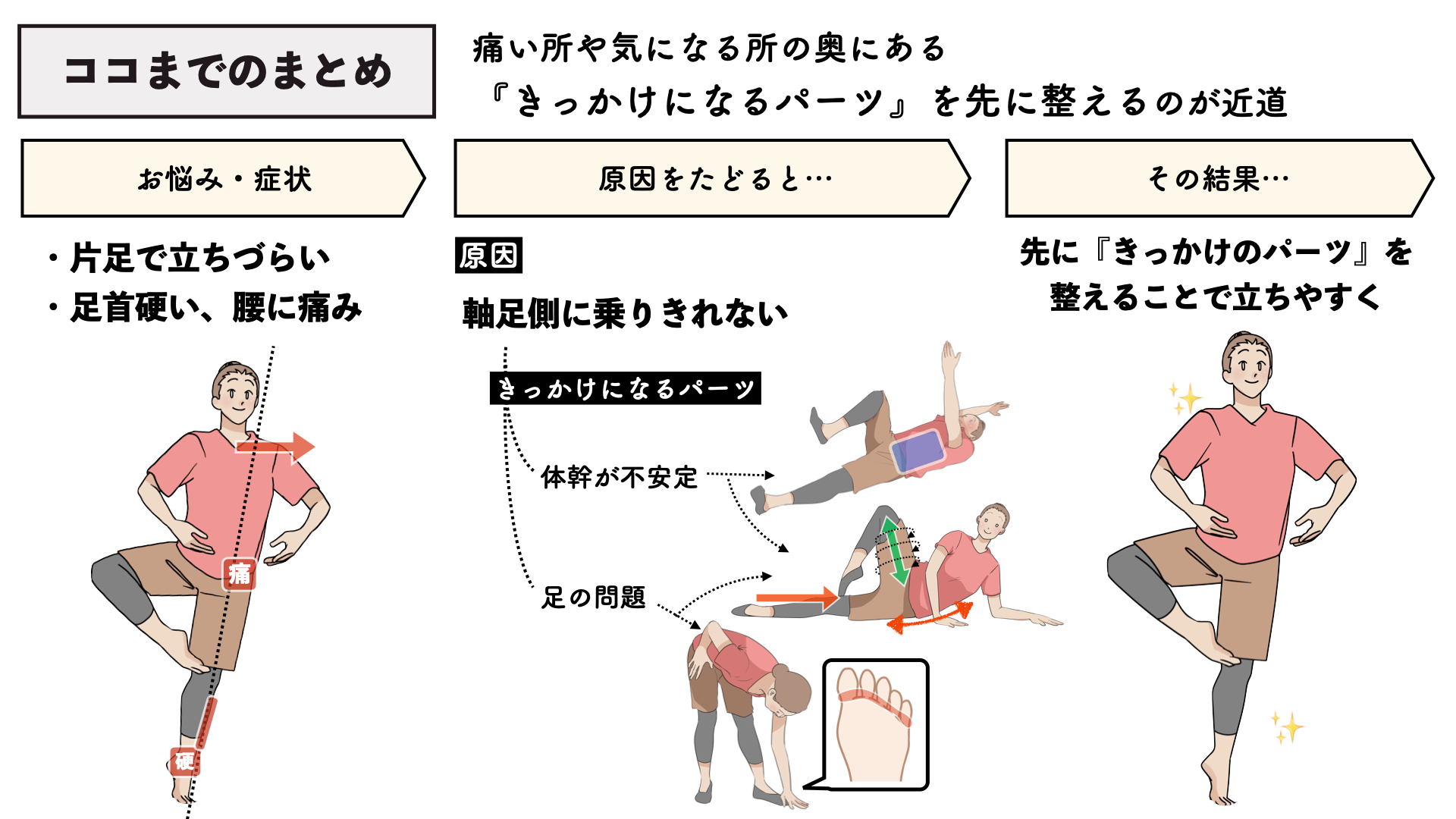

ここまでのワークと、症状の関係

さて、ここまで3つのステップでご紹介した各ワークが、今回の問題とどう繋がっているのか、ここで改めて整理してみましょう。

▶︎ 主に上半身がぐらつく、体が内側に回ってしまう方は、特にステップ2が効果的です。骨盤を安定させたまま股関節を動かすことで、上半身のブレが安定しやすくなります。

▶︎ 主に足元が不安定で、つま先立ちなどに課題がある方は、特にステップ3が効果的です。足裏から土台を固めることで、根本からブレを改善します。

▶︎ そしてステップ1は、これら全ての動きの「ベース」になるワークです。もしステップ2や3が難しく感じたら、いつでもこの基本に戻ってみてください。

3つのステップを重ねることで、体は変わる

この3つのワークは、それぞれ単体でも意味がありますが、1→2→3と順番に重ねていくことで、効果を発揮しやすくなります。

まず①で体幹の土台をつくり、 ②で軸足を安定させ ③で足元からの支えを強化する。

このように、軸足に乗れない原因を一つずつ丁寧に取り除いていくことで、「何となくぐらつく…」という状態から、 「前よりも立ちやすいかも」という思える感じになっていきます。

まとめ:症状の『きっかけ』にアプローチするのが近道

今回は、「片足で立ちづらい」「足首が硬い」「腰が痛む」といったお悩みに対し、その根本原因である「軸足に乗りきれない」という問題にアプローチしました。

そのきっかけとなる「体幹の不安定さ」と「足の問題」に対し、

①呼吸で体幹を強化し、

②横向きパッセで股関節を開きつつ軸足を安定させ、

③足指をうまく使えるようにして足のアーチを強化する

という3つのワークを行いました。

このように、気になる症状の奥にあるきっかけとなる部分を先に整えることで、効率よく問題を解決することができます。

それぞれの方法は難しくなく、レッスン前にも手軽にできるものばかりです。ご自身の気になる部分から、できる範囲で試してみてください。

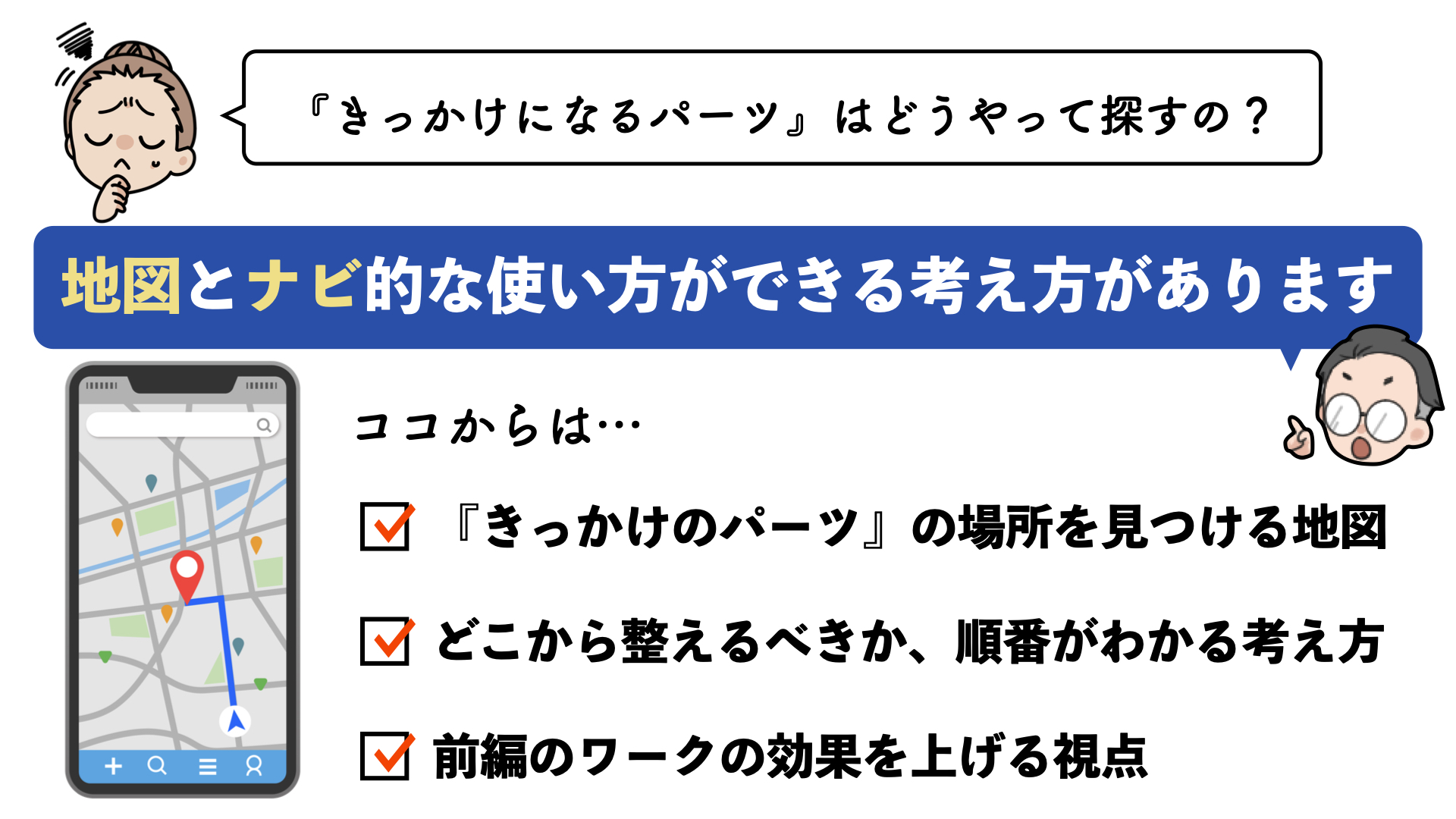

とはいえ、「そのきっかけになるパーツは、どうやって探せばいいの?」と思った方もいるかもしれませんね。

自分の今の不調が「股関節からきてるのかな?それとも足かな?」とはっきりしないと、 「この方法にはこのセルフケア」といった具合に、対症的な方法ばかりが増えてしまいますよね^^;

でも逆に、「今ここが気になるから、まずはこの動きを良くしよう。次はこの部分を整えよう」と、体のつながりを整理しながら整える順番を決められるようになると、無駄なケアが減り、効果も出やすくなるんですね。

そこで、ここからは、

・そのきっかけのパーツを見つけるための地図

・どこから整えるべきかの順番がわかるナビ的な考え方

・今回紹介したワークの効果をさらに上げる視点

について、順番に解説していきます。

こちらはメンバー限定でお届けします。

ご興味ある方は、以下のnote記事で詳しく解説しています。ご興味のある方はぜひご覧ください。

https://note.com/senshinryochi/n/ncc0b533daac8#b5e858bd-580a-49c5-a6d3-26690fa4813c

最後までご覧いただき、本当にありがとうございました。

また次回お会いしましょう。