開脚前屈がうまくできない…。

「股関節が硬いからだ」と思って、毎日ストレッチを頑張っているけど、なかなか変化が感じられない。

そんな悩み、ありませんか?

実はそのつらさ、股関節そのものの問題ではなく、「背中の硬さ」が原因になっていることもあるんです。

今回は、背骨をしなやかに動かすことで股関節がラクになる理由と、寝ながらできる簡単なセルフケアを3ステップでご紹介します。

目次

開脚で体が前に倒れない…その悩み、股関節だけが原因とは限らないかも

こんにちは。島田です。

先日お会いした方から、こんなご相談を受けました。

「開脚ストレッチ、頑張ってるんですけど…どうしても体が前に倒れないんですよね」

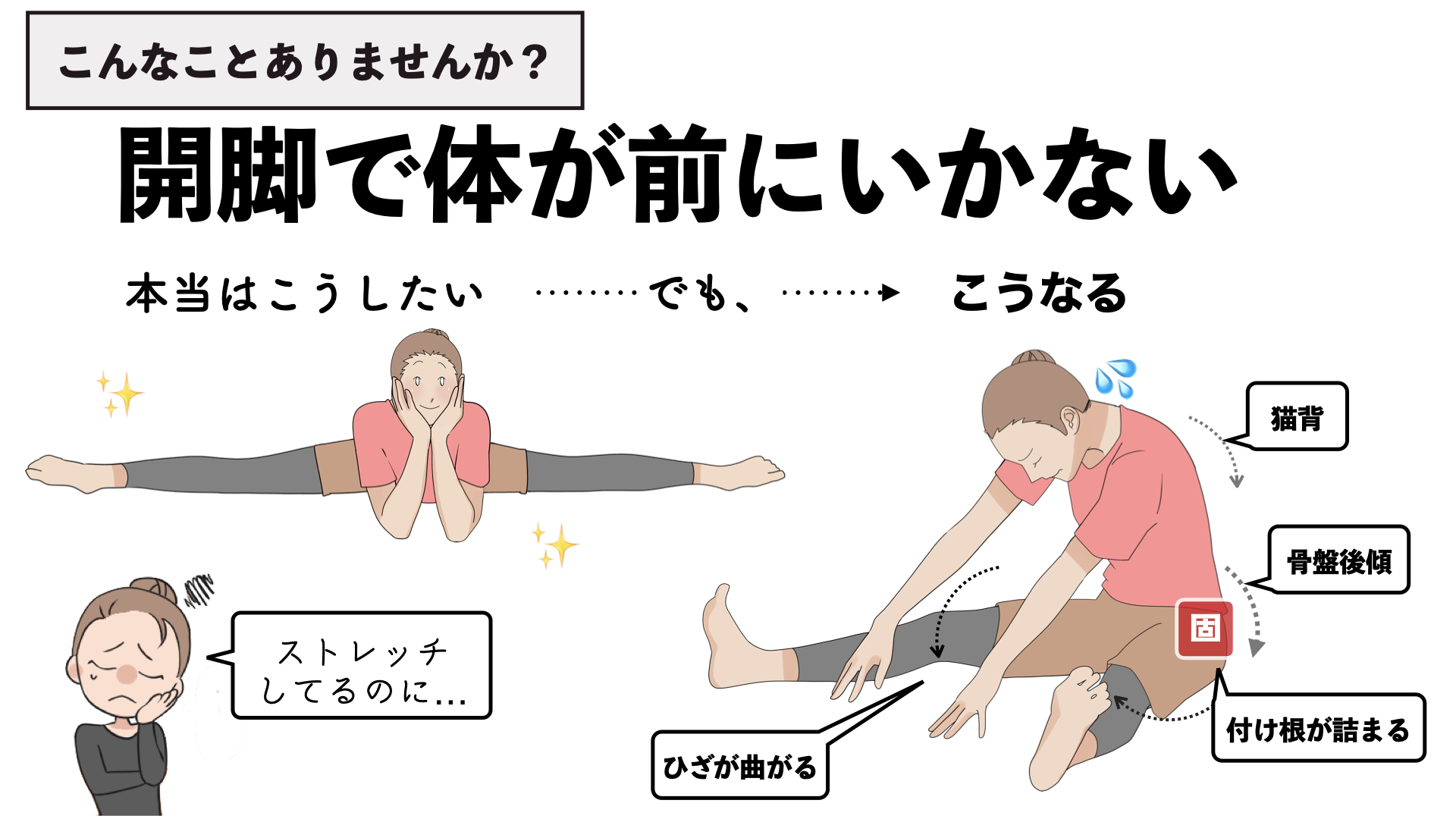

本当は、開脚したまま前に倒れて、頬杖をつくようなポーズがしたかったそうなんです。 でも、実際にはこんなふうな悩みを抱えていました。

☑️手を前に伸ばそうとしても、なかなか伸びない(顔と床が遠くて…)

☑️無理に前に倒そうとすると、猫背になってしまう

☑️お尻が後ろに引けて、座って足を開くだけでもきつい

☑️足の付け根が詰まったような感覚がある

☑️足を伸ばそうとしても、膝がどうしても曲がってしまう

ご本人は「股関節の硬さかな」と思って、ずっとストレッチを続けていたそうですが、 なかなかうまくいかずモヤモヤされていたようでした。

これって「似たような経験あるよ」という方ももいると思うんですね。

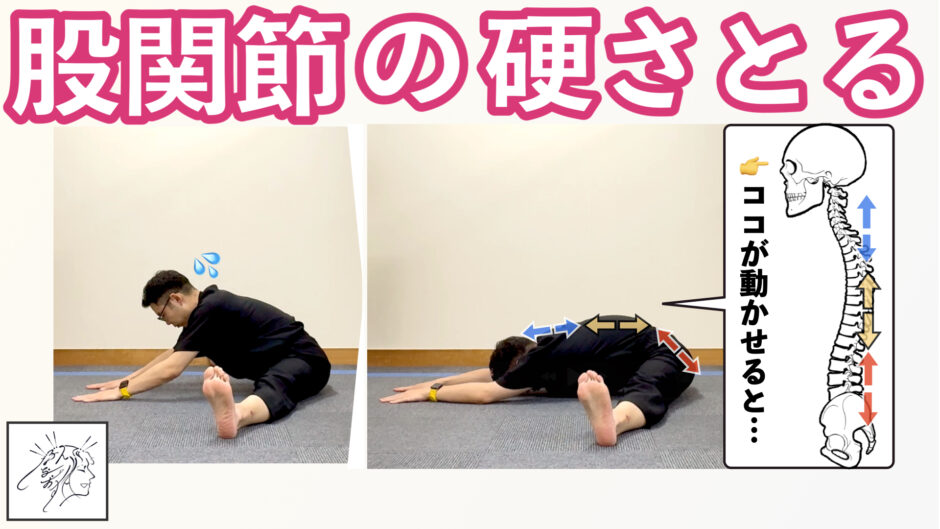

背骨が動くと股関節もラクになる?そのメカニズム

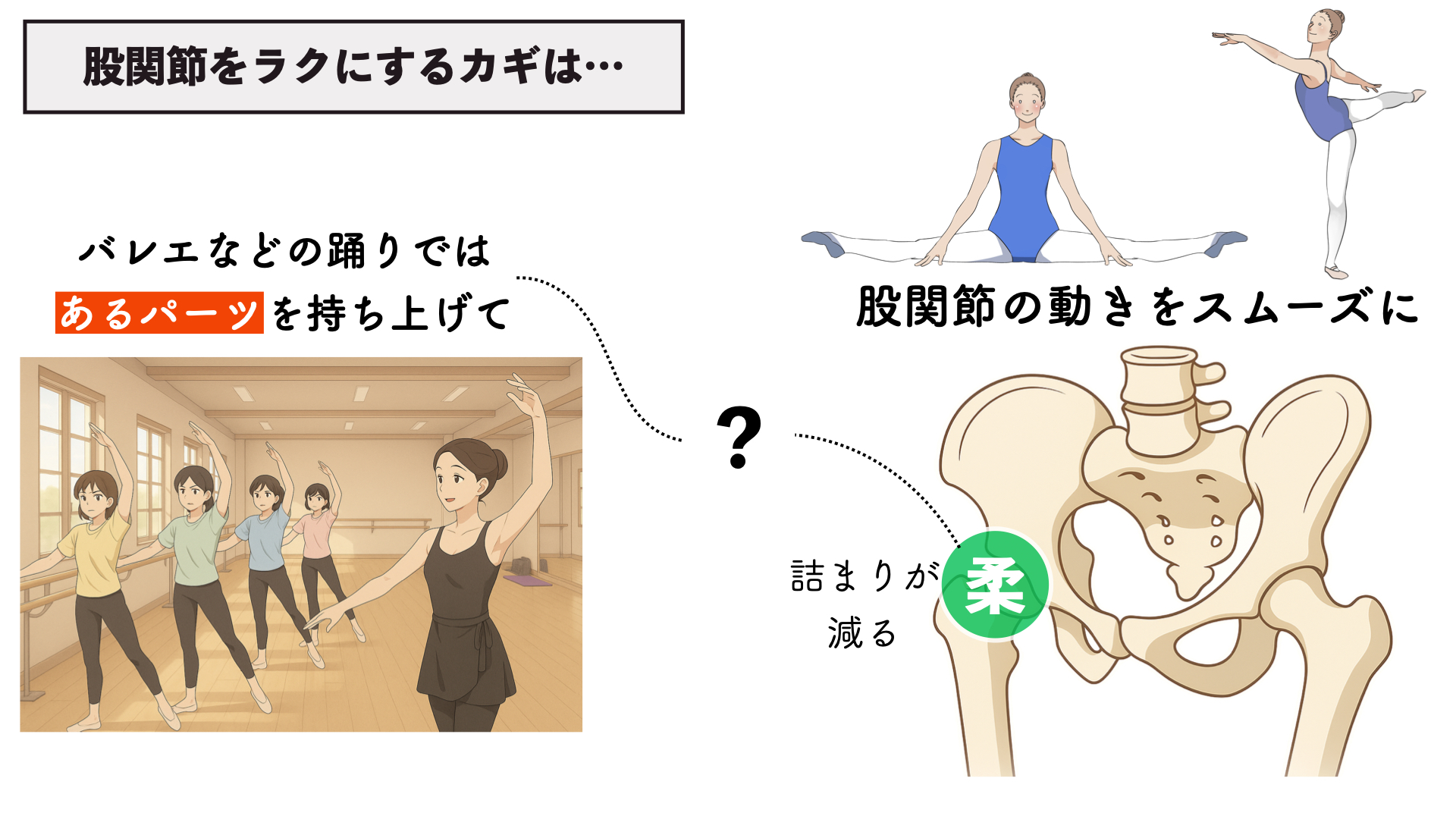

バレエなどの踊りでは、あるパーツを引き上げることで、股関節の動きがスムーズになるようにしているんです。

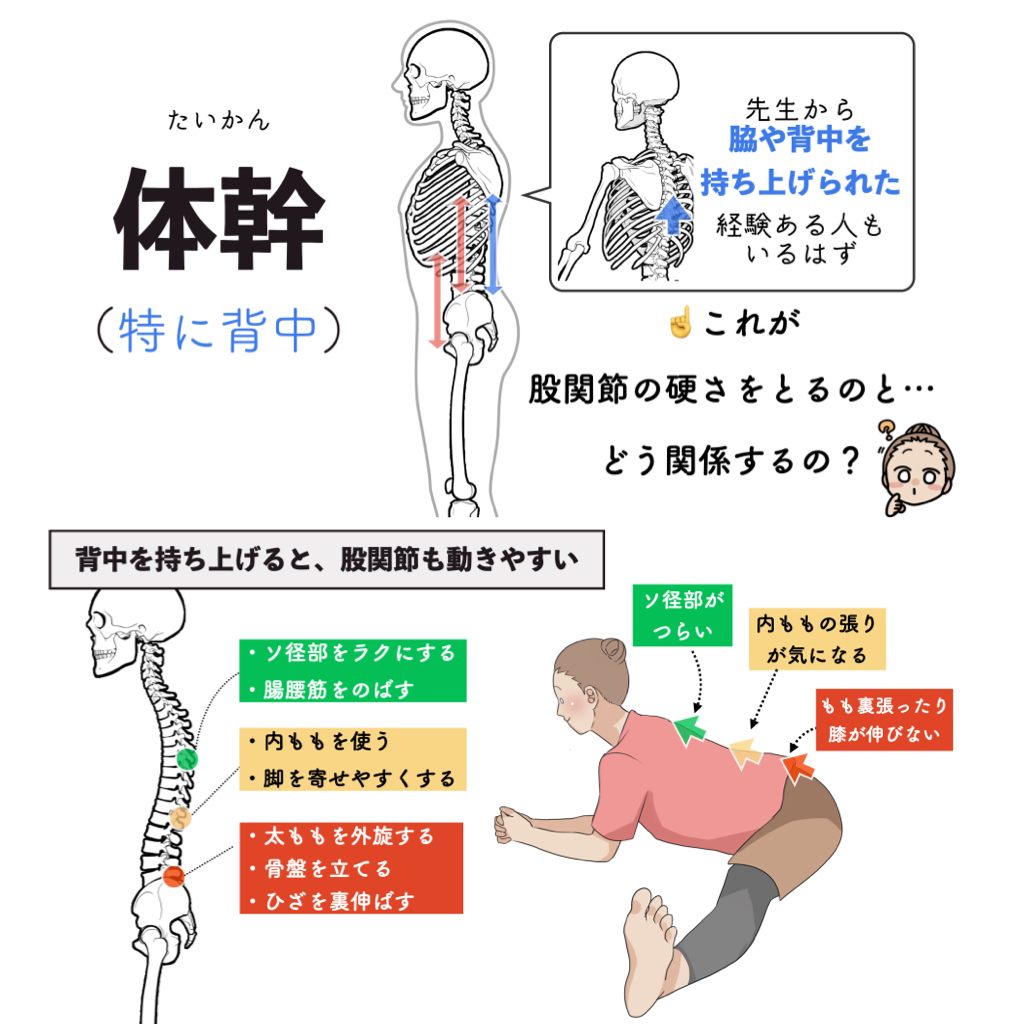

その「あるパーツ」というのが…体幹、特に背中なんですね。

バレエ教室で、先生に「脇」や「背中」を持ち上げられた経験がある方もいるかもしれません。

それが、実は股関節の詰まり感を減らしてくれる働きをしているんです。

この話を聞いて「どうして背中と股関節が関係あるの?」と思いますよね。

実は、背骨の動きが変わることで、股関節が動かしやすくなる場所も変わってくるんです。

たとえば…

🔴 腰の付け根のあたりがしなやかに動くと…

・太ももを外に回しやすくなる(外旋)

・骨盤を立てやすくなる

・膝裏を伸ばしやすくなる

→ 開脚前屈でいうと膝が曲がってしまうとかもも裏の硬さが気になる方にはここが大事。

🟠 腰と背中の境目あたりがゆるむと…

・内ももが使いやすくなる

・脚を真ん中に寄せやすくなる

→内ももの張りや膝の内側のつっぱりが気になる方に効果的。

🟢 背中の上のほうが動くと…

・足の付け根(鼠径部)がラクになる

・腸腰筋がのびやすくなる

→ 足の付け根が詰まってつらいと感じる方におすすめ。

つまり、背骨をどれだけしなやかに動かせるかで、開脚などをストレッチを含めた股関節の柔軟性にも影響するんですね。

背骨の分節性が低いとストレッチにブレーキ(代償運動)がかかる

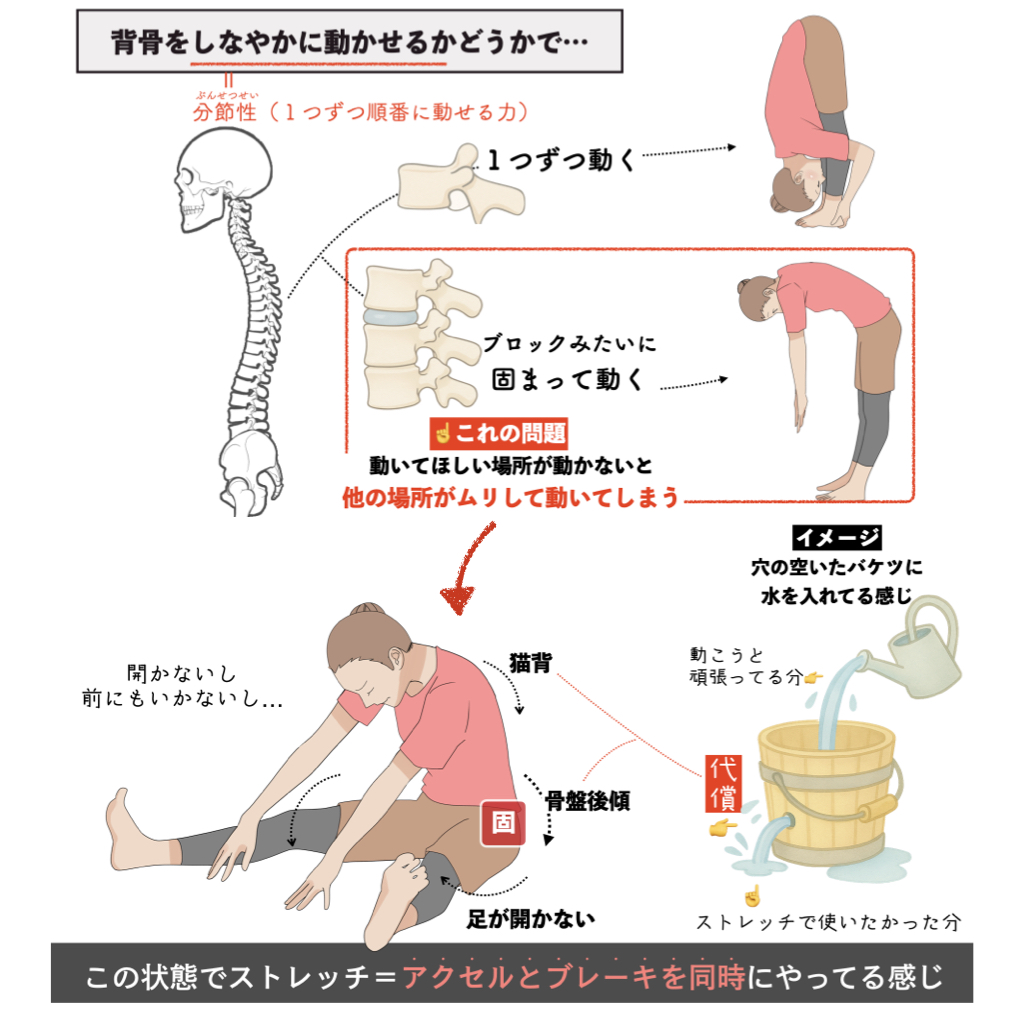

背骨には「分節性(ぶんせつせい)」といって、1つひとつを順番に動かせる力があります。

この分節性が高いと、背骨がしなやかに連動して動いてくれるので、体も柔らかくなりやすいんです。

逆に、背骨がブロックみたいに固まって、2〜3個まとめてゴソッとしか動かないと… 体が詰まったような感じになってしまって、柔軟性が出づらくなってしまうんですね。

このとき何が問題になるかというと…本来、動いてほしい部分(たとえば背骨の一部)が動かないせいで、別の場所がムリして動いてしまうことです。

これを「代償運動(だいしょううんどう)」といいます。

今回の開脚前屈を例にすると、

・背骨が丸まりすぎて猫背になる

・骨盤が後ろに倒れる

・足が開かずにお尻まわりがガチガチになる

みたいな感じですね。

代償運動で起きてることを、わかりやすく言うと、穴の空いたバケツに水を入れているようなもの。 いくら水を注いでも、本来溜めたいところに届かずに、スーッと抜けてしまう。

同じように、この状態でストレッチを頑張っても、アクセルとブレーキを同時に踏んでるようなもので、体の方も「え、今なにをしたいの?」と混乱してしまいます。

なので、背骨の分節性を高めて、ストレッチしたいところが伸ばせるようにすることが大切なんですね。

でも、ここまでの話を聞いて、「まぁ、背骨の柔らかさとか柔軟性が大事なのはわかるんだけれども、私の場合は背中も硬くて、それがうまくできないんだよね」って思ったかもしれません。

そこで、ここからは、寝ながらできる呼吸を活かしたやり方を紹介します。それが…背骨をしなやかにして、股関節の動きもラクにする3ステップワークです。

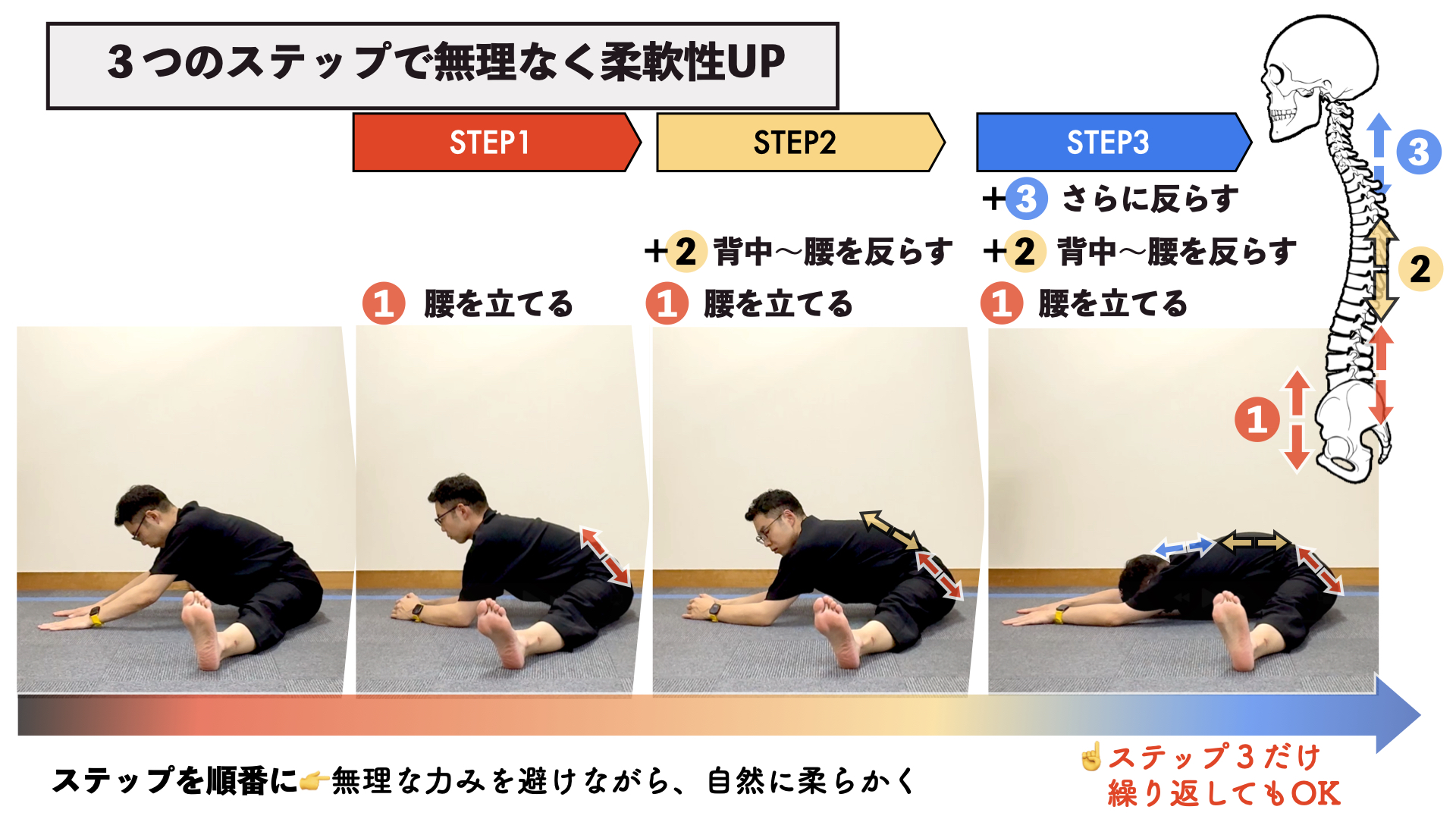

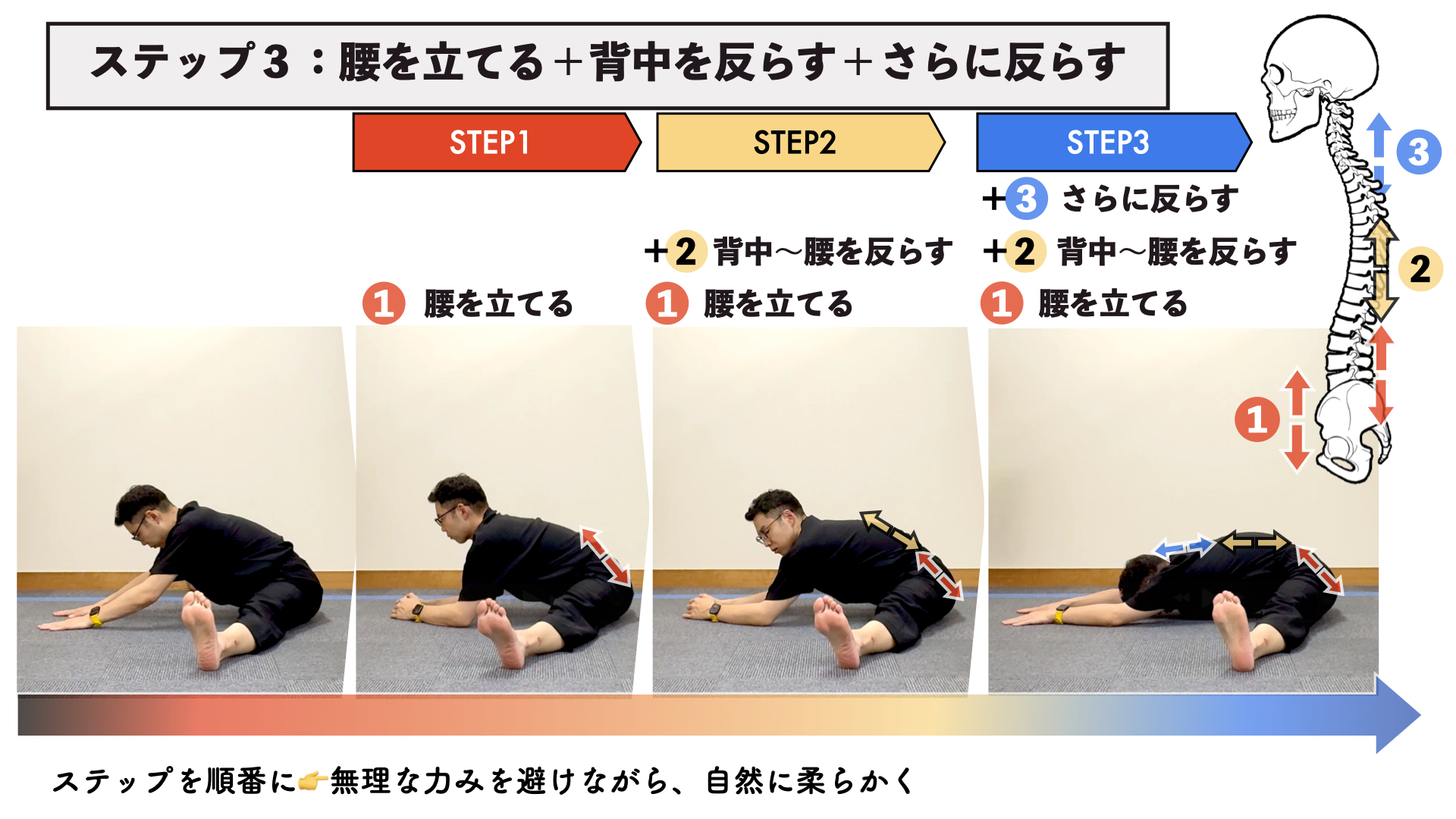

寝ながらできる!背骨をしなやかにする3ステップワークで股関節の柔軟性UP

この方法は、3つのステップで背骨の動きを引き出しながら、股関節の詰まりや硬さをムリなくやわらげていくアプローチです。

背骨を順番に、少しずつ動かせるようにしていくことで、開脚前屈のときにも、前に倒れやすくなっていくんですね。

ステップは少しずつ段階を踏むことで、体のかたさに合わせて進められますし、

「ある程度は動けるよ」という方は、最後のステップ3だけ繰り返してもOKです。

ココから具体的なワークの手順を解説しますが、ニュアンスは動画の方がわかりやすいです。

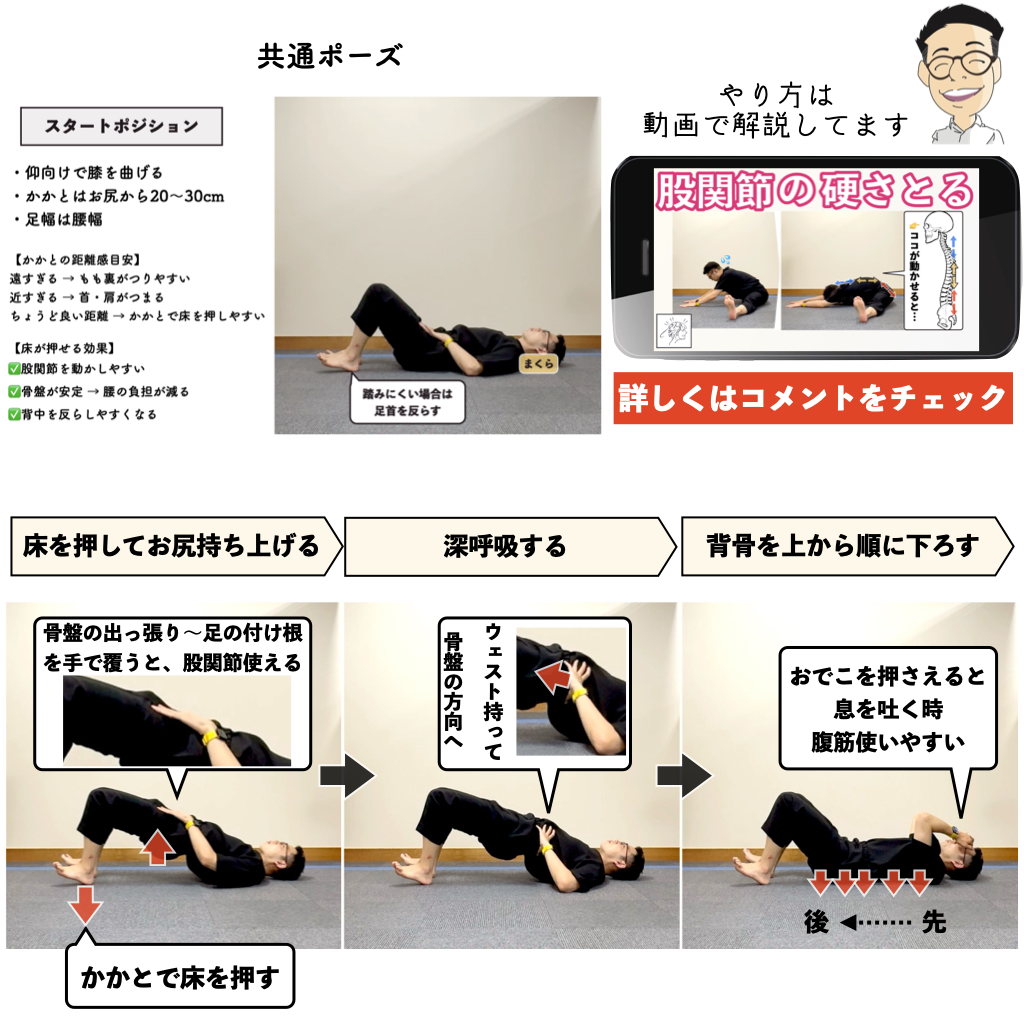

【まずは準備】スタートポジションを整えましょう

1. 仰向けに寝て、両ひざを軽く曲げます。

首がつらい方は、枕で高さを調整してみてください。

2. かかとはお尻から 20〜30cmほど離して、足幅は腰幅にします。

これがちょうど良いスタートのポジションです。

かかとの距離感の目安

・遠すぎると…お尻を持ち上げたとき、もも裏がつりやすくなります

・近すぎると…ブリッジで反らすときに、首や肩がつまる感じが出やすくなります

ちょうどよい距離だと、かかとで床を押しやすくなって、お尻の奥の筋肉に自然とスイッチが入るんです。

すると、股関節と骨盤が安定して、腰への負担がグッと減ります。背中やもも裏も使いやすくなって、後のステップがラクになります。

「床が踏みにくいな…」というときは、足首を少し反らしてみてください。それだけで、かかとがしっかり床を押せる感覚が出てくるはずです。

ここまでが準備の姿勢です。 次から、ブリッジを使って3ステップで柔軟性を上げていきます。

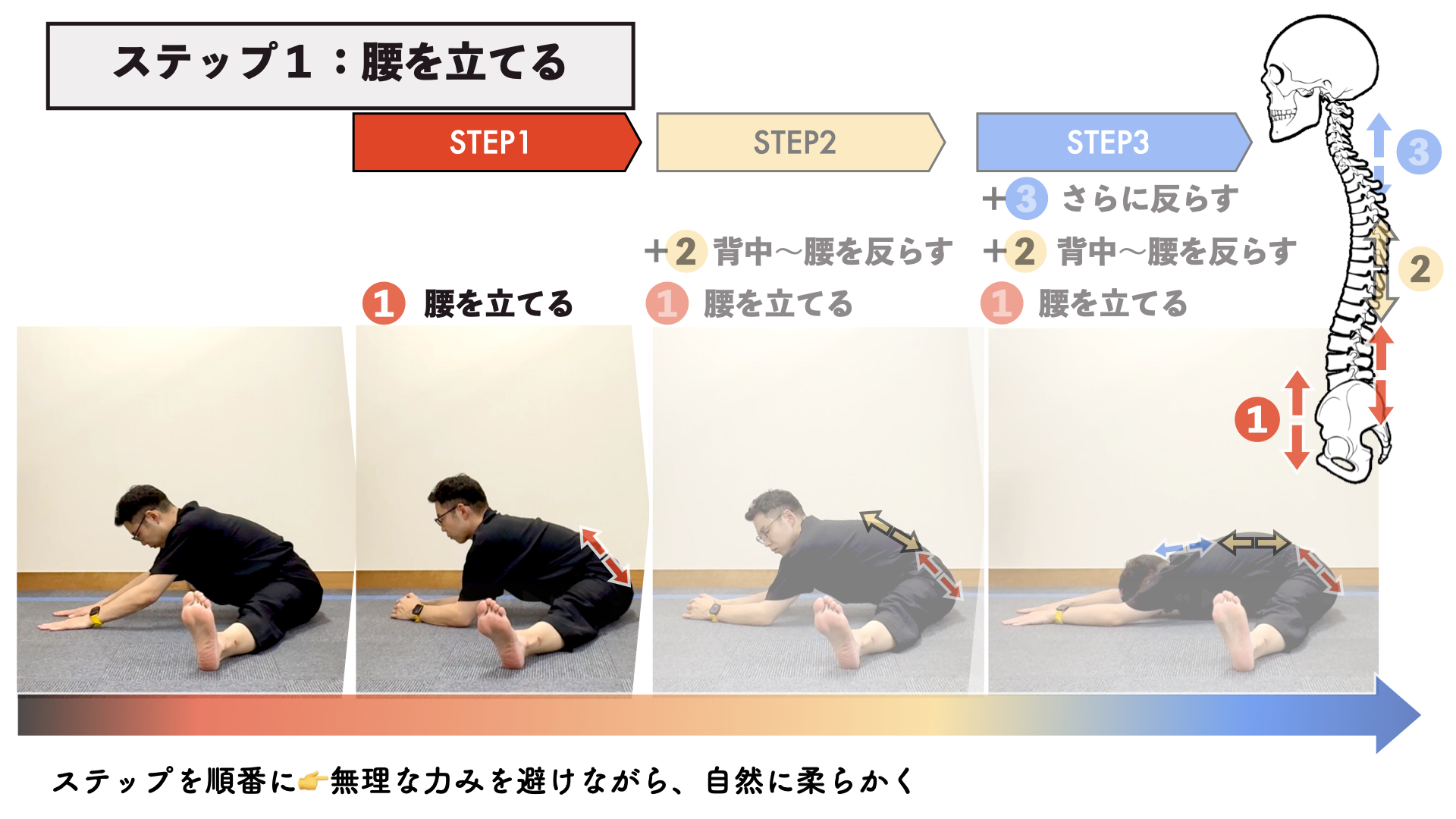

ステップ1:腰を立てる

最初のステップは「腰を立てる感覚」を引き出していきます。

① 踵で床を押して、お尻を持ち上げる

まずは仰向けの姿勢からスタート。

踵でしっかり床を押して、お尻を持ち上げていきます。

このとき、腰の力だけで上げるのではなく、股関節の付け根を使うのがポイントです。

足の付け根〜骨盤前の出っ張りの間あたりを軽く手で覆うようにしながらやると、自然と股関節が使いやすくなります。

理想の高さは、太ももと胴体がほぼ一直線くらい。 上げすぎなくてOKなので、無理のないところまでで大丈夫です。

② 深呼吸を入れる

お尻を上げたまま、次は呼吸を入れていきましょう。

手で脇腹(ウェスト)を軽くつかみ、骨盤の方向へ押し下げるようにしながら、深く息を吐きます。

口をすぼめて、「ふーっ」と細く長く吐くと、お腹の奥にスイッチが入りやすくなります。

吐ききったら、鼻から自然にスッと吸いましょう。

この呼吸を入れることで、腰や骨盤が安定して、背筋がスッと伸びやすくなってきます。

③ 背中を上から順に床におろす

息を吐きながら、今度は背中を上から順に、床に下ろしていきます。

ポイントは、手でおでこを押さえること。

首や肩に余計な力が入りにくくなり、お腹(腹筋)が働きやすくなります。

背骨を「ひとつずつ床につけていく」ようなイメージで、ゆっくり下ろしていきましょう。

この感覚が難しいときは、もう片方の手でお尻を軽く下から支えて、 わざと少しだけ抵抗をかけながら下ろしていくと、 背骨を1つずつ使う感じがつかみやすくなります。

④ もう一度繰り返す

ここまでの【①〜③】の動きを、もう一度繰り返してみましょう。

・かかとで床を押して、お尻を持ち上げる

・脇腹を骨盤方向に押して深呼吸する

・おでこを押さえながら、背中を上から順に下ろす

この一連の流れが、背骨の分節性を高めるベースになっていきます。

✅ステップ1での変化をチェック

ここまでのステップで、腰が立ちやすくなってきているので、その分だけストレッチもスムーズになります。

実際に、開脚前屈の姿勢をとってみると……骨盤がスッと前に倒しやすくなって、「あれ? いつもより前に倒れやすいかも」と思う方もいるはずです。

ステップ2、3ではこれに反らす量を段階的にプラスして背骨を動かす範囲を増やしていきます。

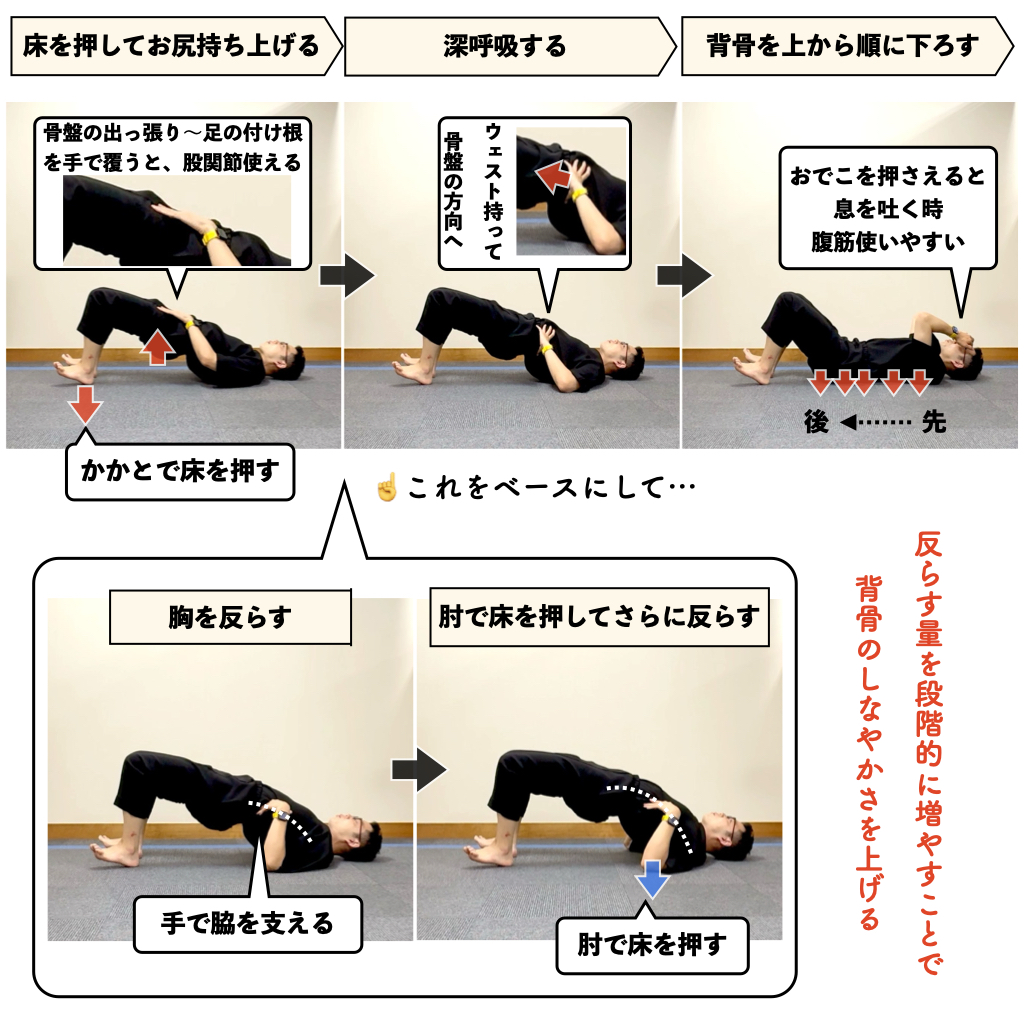

ステップ2:腰を立てる+背中を反らす

続いてステップ2です。

ステップ1で「腰を立てる感覚」を引き出したら、そこから「背中を反らす」動きをプラスして、背骨の柔軟性をアップさせていきます。

⑤ お尻を上げて背中を反らす

まずはステップ1と同じように、かかとで床を押してお尻を持ち上げます。

そこから、背中を反らしていきます。

このときのポイントは「腰を反らす」のではなく、「お尻が持ち上がったところから胸を反らす」感じです。

反らしたら、手で脇を軽く押さえて、背中の筋肉が緊張しすぎないようにサポートします。肘を床につけて支えると、安定しやすいです。

段階を分けることで、腰を安定させたうえで背中の動きを引き出せるので、背中〜腰の筋肉をバランスよく使いやすくなります。

⑥ 深呼吸+上から下ろす

そのままの姿勢で、深呼吸を入れていきましょう。

口をすぼめて「ふ〜っ」と細く長く息を吐ききります。

吐ききったら、鼻から自然に吸います。

深呼吸したら、おでことお尻を軽く手で押さえて、息を吐きながら、背中を上から順に床へ下ろしていきます。

背骨が床につき終わる前に息を吐き切ってしまったら、その位置で鼻から吸って、もう一度息を吐きながら下ろしていきます。

⑦ ⑤〜⑥をもう一度繰り返す

ここまでの流れを、もう一度繰り返してみましょう。

再び、かかとで床を押してお尻を持ち上げ、背中を反らす。

そのあと、手で脇を押さえてサポートしながら深呼吸。

吐く息に合わせて、おでこを軽く押さえつつ、背中を順に下ろしていきます。

繰り返すことで、背中〜腰のコントロールが少しずつ高まり、安定してきます。

「背骨をひとつずつ使う」意識が、より深く入ってくるはずです。

✅ステップ2までの変化をチェック

ここまでのステップで、背中のしなやかさが少しずつ増してきています。

このステップでは背中が丸まるのが減るので、その分だけ、開脚前屈もしやすくなっているはずです。

体が前に伸びて、お腹が床に近づきやすくなったらOKです。

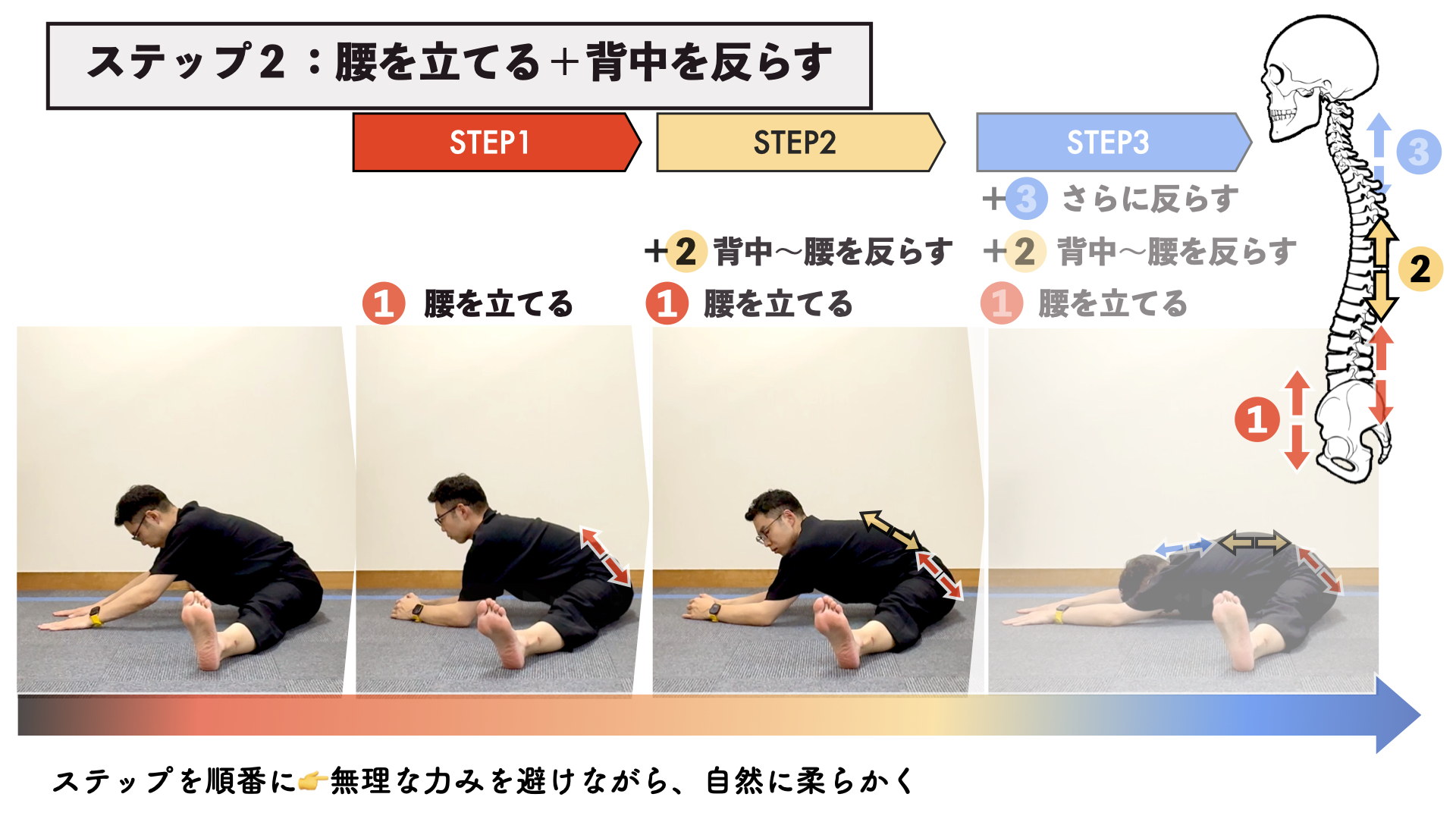

ステップ3:背中の上も反らして、背骨で動かせる範囲をさらに広げる

ではステップ3ですね。

ステップ1で「腰を立てる感覚」を引き出したら、ステップ2で「背中を反らす」動きをプラスしてきました。ここからは、背骨のさらに上の方、肩甲骨の間くらいまでしなやかに使えるようにしていきます。

⑧ お尻を上げて背中反らすLV2

まずは、今までと同じように、かかとで床を押してお尻を持ち上げたら、背中を反らします。

さらに今回は、そこからもうひと段階。

肘で床を軽く押しながら、さらに反らします。

この「肘で押す」動きを入れることで、肩甲骨の間くらいまで反らしやすくなります。

背骨全体で動かすような感じになるんですね。

反らしたら、手で脇を軽く押さえて、背中の筋肉が緊張しすぎないようにサポートします。

⑨ 深呼吸+上から下ろす

反らしたら、深呼吸をします。

口をすぼめてゆっくりと息を吐きます。

吐ききったら、鼻からスッと吸います。

次に、おでことお尻を軽く押さえて、口をすぼめてゆっくり吐きながら…背中を上から順に床へ下ろしていきます。

このとき、お尻に少し抵抗をかけると、背骨をひとつひとつ使って下ろす感覚がつかみやすいです。

⑩⑧〜⑨をもう一度繰り返す

ここまでの流れを、もう一度繰り返してみましょう。

1. お尻を上げて、背中を反らす

2. 肘で軽く押して、さらに反らす

3. 深呼吸

4. 息を吐きながら、背骨を上から順に下ろす

この一連の流れがスムーズになると、背中の上の方──肩甲骨の間も動いてきます。

✅ステップ3までの変化をチェック

背中のしなやかさがここまで高まると、

・腰が立つ

・背中が丸まるのが抑えられる

・うなじが縮んで首が緊張するのが減る

といった感じで、「股関節の動きを邪魔する要素が減る」ので開脚前屈がさらに深まるんですね。

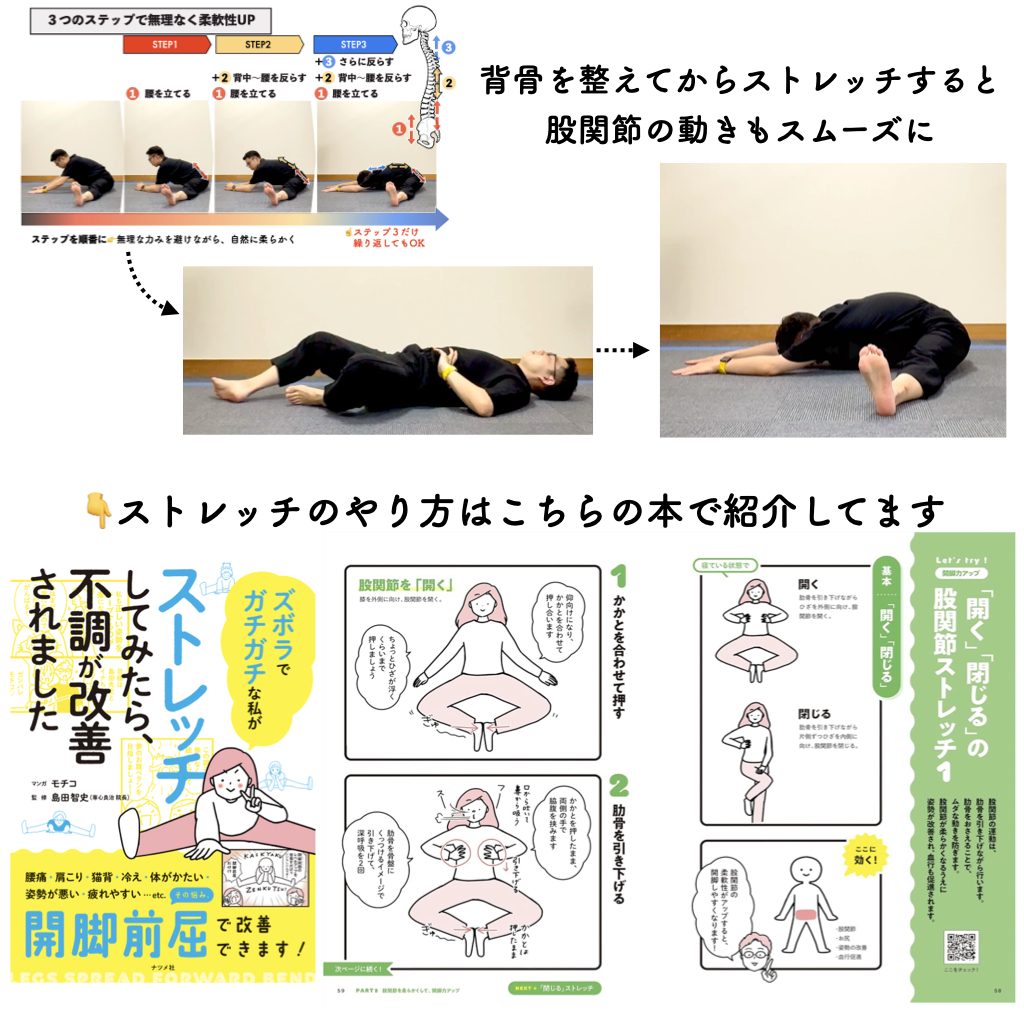

ストレッチはこの後やるのがおすすめ

ここまでで、背中と股関節が動きやすくなります。

もし股関節まわりのストレッチをするなら、このタイミングでやるのがおすすめです。

背中を整えた後だと、足の付け根のつまりが減って動きやすくなる分、ストレッチの効果も実感しやすくなるんですね。

寝ながらできる股関節ストレッチの詳しいやり方は、拙著『ズボラでガチガチな私がストレッチしてみたら、不調が改善されました』でも紹介していますので、興味がある方はぜひチェックしてみてください。

まとめ:背骨をしなやかに動かせると股関節もラクに✨

開脚前屈がうまくいかないとき、

「なんでこんなに硬いんだろう…」

「がんばってるのに、全然変わらない…」

そう感じて、がっかりしてしまうことってありますよね。

でも、もしかしたらその硬さや詰まりは、股関節だけが原因じゃないかもしれません。

今回ご紹介したように、背骨がしなやかに動くだけで

・膝の曲がりがラクになったり、

・足の付け根の詰まりがやわらいだり、

・体が前に倒れやすくなったり…

「ストレッチを頑張れば頑張るほど、逆に力が入ってしまう」という方こそ、背骨を整えるだけで、その後のストレッチがスムーズに体が軽くなる感覚があるはずです。

まずは週に数回でいいので、寝る前や寝起きの時間などを使って、ステップ1だけでもやってみてください。

今回ご紹介したワークは、拙著『ズボラでガチガチな私がストレッチしてみたら、不調が改善されました』の48〜50ページに掲載している動きをベースにしています。

本では「背骨の動きや連動性」を高めるベースのエクササイズとして紹介していますが、今回は「実はこれだけでも開脚前屈に活かせるよ」ということで、どこに関連しているかわかりやすくするため3つのステップに分けてお伝えしました。

すでに本をお持ちの方は、ぜひ改めてそのページを見返してみてください。

動きの意図や順番がクリアになると、本で紹介している他のエクササイズとのつながりも、きっと見えてくるんじゃないかなと思います。

ここまでご覧いただき、ありがとうございました。

ではまた次回お会いしましょう。

[…] 【参照記事】 【股関節が硬い】意外な原因と寝ながらできるセルフケア|背骨の柔軟性で開脚前屈しやすく ブリッジだけで開脚前屈にどこまで活かせるかについては、こちら […]

[…] 【参照記事】 ・【股関節が硬い】意外な原因と寝ながらできるセルフケア|背骨の柔軟性で開脚前屈しやすく ・開脚で内ももやひざが張る原因と自分でできる骨盤 […]

[…] 関連記事:【股関節が硬い】意外な原因と寝ながらできるセルフケア|背骨の柔軟性で開脚前屈しやすく […]